2014年4月9日水曜日 晴れ

館林城跡に行ってきました。あまり時間がなかったので、今回はその中でも弊社大塚の仕事と関連のある「墓石」について、「館林城出土墓石群」を見に行ってみました。

市役所は館林城跡に建てられています。さすが城址の周辺は公園や学校、その他公的な建物がいっぱいです。そんななか、貴重な文化財や遺構も残されています。

元々は土塁だったんであろうなぁ~という場所がちらほら目に入ってきます。

丁度、「こいのぼりの里まつり」でたくさんの鯉のぼりを見ることが出来ました(昨日の記事)。桜が散りかけていたのが残念です。

芝生に白く点在しているのは散った桜のはなびらです。↑上の写真の丸いドームは「向井千秋記念こども科学館」です。本丸跡に建てられています。児童教育は「館林市の本丸!」なんですね。ちなみにこの桜の生えている場所、少し小高く見えませんか?少し左側に回って進んで行ってみると・・・

桜の咲いていた土手は館林城本丸の土塁跡です。石垣のように見えるのは、土塁が崩れるのを守っているコンクリートの擁壁です。この本丸跡地のどこかに、天守たる御三階櫓が建っていたわけです。写真をとりました広い芝生の広場は、二の丸跡と八幡曲輪(御厩曲輪?)のあった場所。とても気持ちの良い広場です。ちなみに市役所は二の丸と三の丸にまたがる位置に立っており、文化会館が三の丸にあたります。ここを過ぎて行きますと・・・

旧秋元別邸があります。つつじ会館ともいうのでしょうか?

この近くに館林城出土墓石群があるはず!

表示板を発見しました。なんだか、オリエンテーリングをしているような気分です・・・。

そしてやっとたどり着きました。場所は旧秋元別邸のすぐ近く、本丸と八幡曲輪の間あたりにありました。

木立の中にひっそりと供養されています。たくさんの五輪塔が並んでいるのが一目でわかりました。

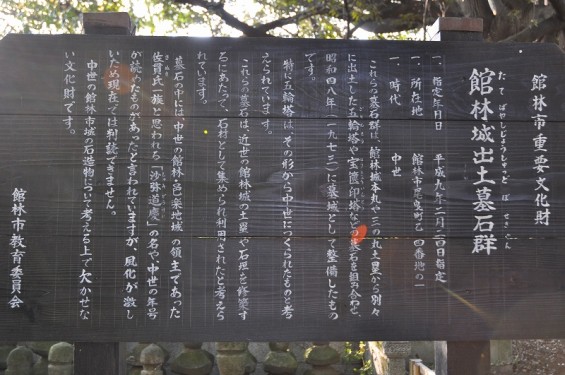

館林市重要文化財

館林城出土墓石群

指定年月日 平成9年2月24日指定

所在地 館林市尾曳町乙4番地の1

時代 中世

これらの墓石群は、館林城本丸や三の丸土塁から別々に出土した五輪塔や宝篋印塔などの墓石を組み合わせ、昭和48年(1973)に墓域として整備したものです。

特に五輪塔は、その形から中世につくられたものと考えられています。

これらの墓石は、近世の館林城の土塁や石垣を修築するにあたって、石材として集められ利用されたと考えられています。

墓石の中には、中世の館林・邑楽地域の領主であった佐貫一族と思われる「沙弥道慶(しゃみどうけい)」の名や、中世の年号が読めたものがあったと言われていますが、風化が激しいため現在では判読ができません。

中世の館林市域の石造物について考えるうえで欠かせない文化財です。

館林市教育委員会

↑以上、案内板より引用。

それにしても、中世ですので少なくとも800年から500年以上前の非常に貴重な石塔ということになります。館林城の石材に使われたということですが、他の城でも墓石やお地蔵様などを石垣に使用しているケースもままあります。館林城は、江戸期の前半に一度廃城となり、その後に藩として復活し城も再度整備されたという稀な歴史をたどっています。そもそも戦国時代の関東には石垣をもつ城はほとんどありませんでしたので、江戸時代の初期もしくは再整備された際に石材として墓石が使われたのでしょう。しかし逆に言えば、そうして使用されたがためにこのように保存されていたともいえるのかもしれません。

同サイズの五輪塔がたくさん並べられております。ここ自体が「墓所」、供養所として整備されたようですね。(五輪塔とは)

五輪塔のカタチを元に塔婆(卒塔婆)のカタチは作られたというのがよくわかる形状の五輪塔です。

武家の城となってしまっていましたが、今は安らかにこちらで供養されています。それぞれの故人の方々も安心して眠っているのではないでしょうか?

館林城跡には、まだまだ多くの文化財や見所がありますので、また時間ができましたら訪問してみたいと思いました。