2014年1月6日 晴れ

加須市にあります、不動ヶ岡不動尊に初詣に行ってきました。今日は六日ということもあり、初詣に訪れる人も少なく、また出店ももう出ていない状態で、静かにお参りできました。

ここ不動ヶ岡不動尊は、成田市の成田山新勝寺(成田不動尊)、日野市の高幡山金剛寺(高幡不動尊)、加須市の玉嶹山總願寺(不動ヶ岡不動尊)と三つのお不動様に対して関東三大不動尊と呼ばれているひとつで、パワースポットとも言われています。

金色に塗られた山門です。2011年から5か年計画での平成の大改修により、近年美しく生まれ変わりました。迫力のある仁王様もいらっしゃいます。

↓山門には、十善戒と般若心教を彫った銘板が掲げられていました。

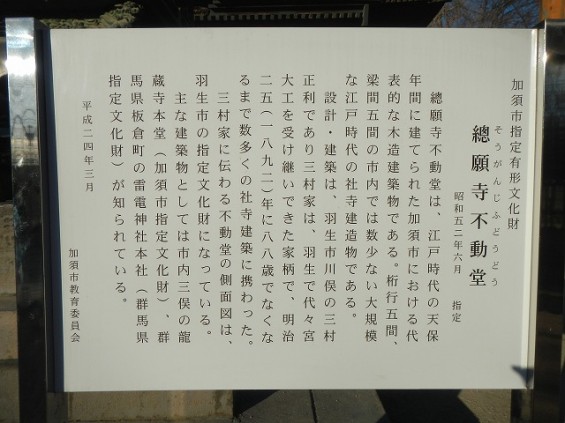

山門をくぐると、正面に不動堂があります。お正月のBGMが流れていましたが、すいていて静かに参拝できました。

決して巨大ではありませんが、重厚感と存在感のある不動堂です。写真ではわかりにくいですが、迫力があります。

現在の本堂は、江戸時代の天保年間に建てられたとか・・・天保というと、1800年代前半ですので、200年くらい前の建物です。

↓こちらは聖徳太子の碑です。

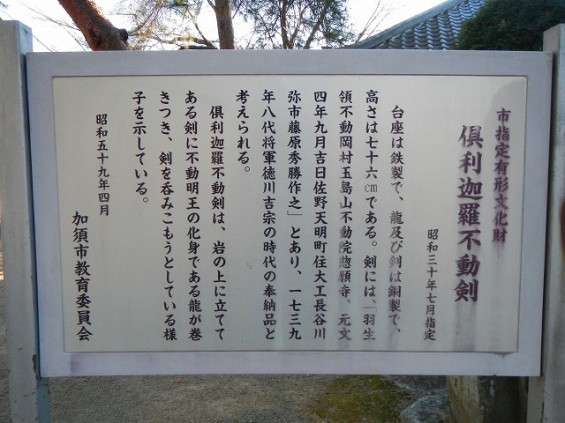

ここ不動ヶ岡不動尊には様々な文化財があります。

不動堂のほか、散蓮華模様青石塔婆、倶利伽羅不動剣、黒門、芭蕉翁句碑もあります。

↓倶利伽羅不動剣のカタチをした奉納された石碑なども境内の随所にみられます。

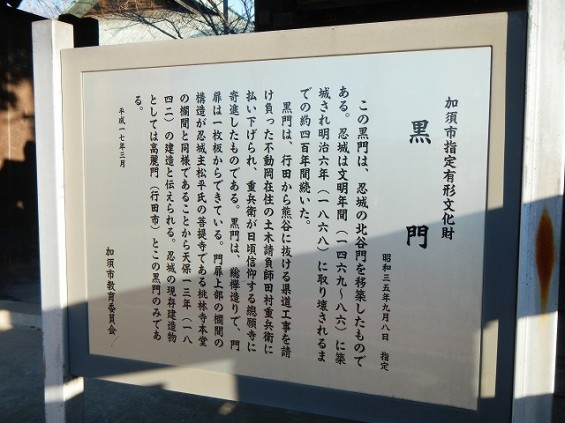

境内の西口にある黒門は、元は行田の忍城にあった北谷門を移築したものだそうです。

↓こちらは散蓮華模様青石塔婆。

↓以下のように説明版にありました。

青石塔婆(板碑)は、緑泥片岩を用いた石塔婆で、鎌倉時代・室町時代に多く、関東地方で建立された。

この散蓮華模様の青石塔婆は、全国でもまれで近県では、佐野市の一向寺に一基あるのみである。

これは鎌倉時代末期のものであり、高貴な方の供養塔のようである。深彫りのキリーク(阿弥陀如来の種子)があり、対に刻まれた五輪塔にも尊厳さがみられ、誠に珍しい板碑である。

昭和五十三年四月 加須市教育委員会

↑以上、引用です。石材店としてはこういった歴史ある石碑にはついつい目がいってしまいます。

境内にはほかにもいくつかの歴史を感じさせる石塔が建っています。

不動堂には、年男年女の著名人の名前がずらり。

そういえば、このお不動様は節分の豆まきの際には例年著名人が来ていて、昨年2013年は横綱 白鵬関や、大関 琴欧洲関も来られたそうです。今年は誰がくるのでしょうか。いまから楽しみです。

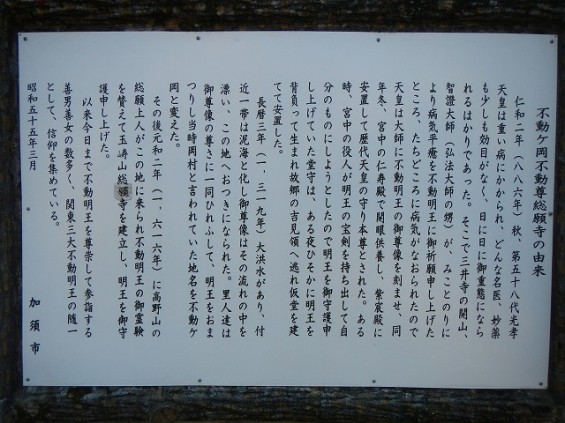

↓不動ヶ岡不動尊總願寺の由来もとても興味深いです。

こちらも案内板をそのまま引用してみます↓

不動ヶ岡不動尊総願寺の由来

仁和二年(八八六年)秋、第五十八代光孝天皇は重い病にかかられ、どんな名医、妙薬も少しも効目がなく、日に日にご重態になられるはかりであった。そこで三井寺の開山、智證大師(弘法大師の甥)が、みことのりにより病気平癒を不動明王に御祈願申し上げたところ、たちどころに病気がなおられたので天皇は大師に不動明王のご尊像を刻ませ、同年冬、宮中の仁寿殿で開眼供養し、紫宸殿に安置して歴代天皇の守り本尊とされた。ある時、宮中の役人が明王の宝剣を持ち出して自分のものにしようとしたので明王をご守護申し上げていた堂守は、ある夜ひそかに明王を背負って生まれ故郷の吉見領へ逃れ仮堂を建てて安置した。

長暦三年(一三一九年)大洪水があり、付近一帯は泥海と化しご尊像はその流れの中を漂い、この地へとおつきになられた。里人達はご尊像の尊さに一同ひれふして、明王をおまつりし当時岡村と言われていた地名を不動ヶ岡と変えた。

その後元和二年(一六一九年)に高野山の総願上人がこの地に来られ不動明王の御霊験を讃えて玉嶹山総願寺を建立し、明王を御守護申し上げた。

以来今日まで不動明王を尊崇して参詣する善男善女の数多く、関東三大不動明王の随一として、信仰を集めている。

昭和五十五年三月 加須市

↑以上引用ここまで。

また時間ができたら訪れてみたいお不動様です。