2014年11月25日 火曜日

こんにちは。埼玉県上尾市に本社を置き、埼玉のみならず東京、神奈川、千葉、群馬、静岡にて墓地と霊園をご案内し墓石の製造加工と墓所への据付施工工事をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

大塚本社は埼玉県上尾市にあるのですが、その上尾市のお隣にあります伊奈町の「伊奈氏館跡」に行ってきました。

伊奈氏については「・埼玉県川口市 赤山城(赤山陣屋)に行ってきました その①」や「・埼玉県北足立郡伊奈町 願成寺さま本堂が新しくなりました」の記事等でたびたび取り上げていますが、今回は伊奈町にある館跡です。

場所は、伊奈町南部にあり、ニューシャトルの丸山駅の横、上尾鷹の台高校(旧上尾沼南高校)や県立がんセンターからも遠くありません。東北新幹線と上越新幹線がY字に分かれる辺りになります。弊社も以前ご案内をしておりました霊園の「みどりの森」や「ほたるの里」からも遠くありません。また、お寺では願成寺さまが一番近くにあり、そのほか相頓寺さま、楞厳寺さまや法光寺さまもすぐ近くになります。

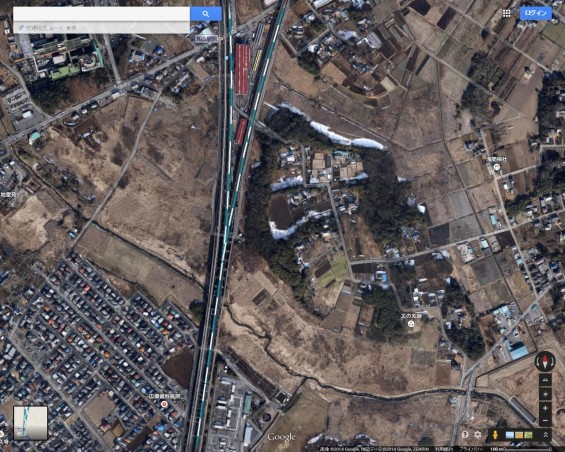

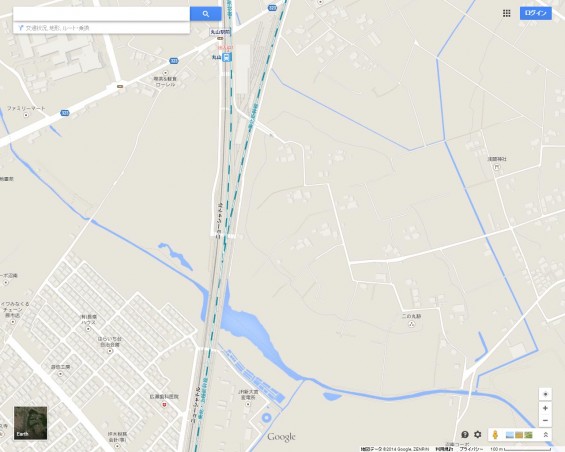

↑グーグル地図の空撮と通常の地図です。位置はどちらも同じ位置です。中央辺りの森が囲んでいるエリアが旧館跡です。今回は↑地図の右下側から左上に通過してみました。館跡ではありますが、史跡としての施設などはありません。通過して昔を偲ぶばかりです。

「館跡」というと、あまりコワモテな印象を抱かないかもしれませんが、要するに江戸時代に関東郡代の伊奈氏のために作られた軍事拠点の城です。関東一円を納めるための警察署のようなものです。一国一城令がありますので「城」という名前がついていないだけで、機能は全く同じと思ってよいと思います。

南側の上尾鷹の台高校のあたりから見た様子です。左側に新幹線の高架が見えます。

原市沼川が流れています。丁度草刈りがなされており、とてものどかな田園風景です。

入口?に到着しました。

こちらのカーブミラーの右側、暗くてわかりにくいのですが、実は堀が少しだけ残っています。

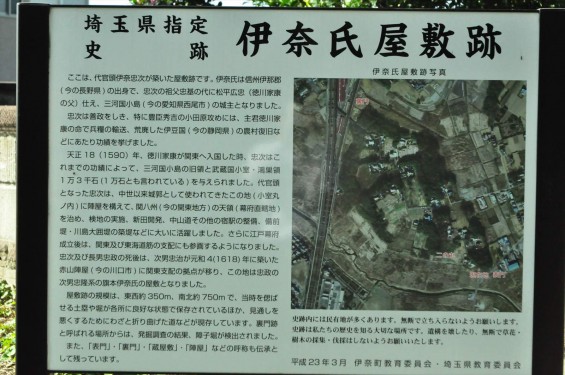

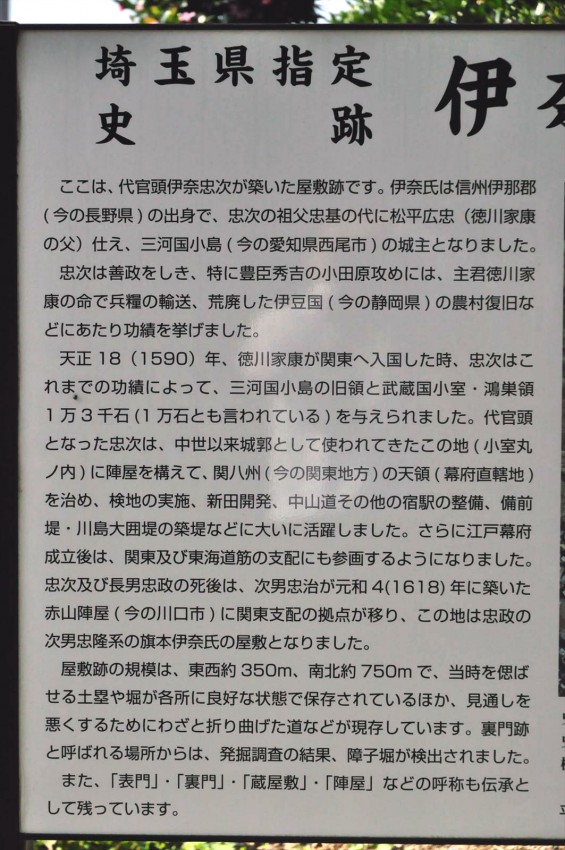

反対側に案内板がありました。

埼玉県指定史跡 伊奈氏館跡 ここは、代官頭伊奈忠次が築いた屋敷跡です。伊奈氏は信州伊那郡(今の長野県)の出身で、忠次の祖父忠基の代に松平広忠(徳川家康の父)に仕え、三河国小島(今の愛知県西尾市)の城主となりました。 忠次は善政をしき、特に豊臣秀吉の小田原攻めには、主君徳川家康の命で兵糧の輸送、荒廃した伊豆国(今の静岡県)の農村復旧などにあたり功績を挙げました。 天正18(1590)年、徳川家康が関東へ入国した時、忠次はこれまでの功績によって、三河国小島の旧領と武蔵国小室・鴻巣領1万3千石(1万石とも言われている)を与えられました。代官頭となった忠次は、中世以来城郭として使われてきたこの地(小室丸ノ内)に陣屋を構えて、関八州(今の関東地方)の天領(幕府直轄地)を治め、検地の実施、新田開発、中山道その他の宿駅の整備、備前堤・川島大囲堤の築堤などに大いに活躍しました。さらに江戸幕府成立後は、関東及び東海道筋の支配にも参画するようになりました。忠次および長男忠政の死後は、次男忠治が元和4(1618)年に築いた赤山陣屋(今の川口市)に関東支配の拠点が移り、この地は忠政の次男忠隆系の旗本伊奈氏の屋敷となりました。 屋敷跡の規模は、東西350m、南北750mです。陣屋が構えられた頃の様子は明らかではありませんが、当時をしのばせる土塁や堀が各所に良く保存されているほか、見通しを悪くするためにわざと折り曲げた道などが、現存しているとともに、「表門」・「裏門」・「蔵屋敷」・「陣屋」などの呼称も伝承として残っています。

以上、案内板より引用しました。なお、赤山陣屋については、こちらの記事「・埼玉県川口市 赤山城(赤山陣屋)に行ってきました その①」もご覧ください。

↑現在地によると、ここは表門のあったあたりになるようです。それでは左上方向(西北方向)にある裏門跡に向かって進んでみましょう。

赤茶色の縁石が堀の跡ということですが、この縁石がそうなのかもしれません。そしてこの道は「ふる里歩道」だそうです。裏門跡の方向に進んでいきます。

少し進みますと、ひらけた場所にでました。案内板と石碑があります。

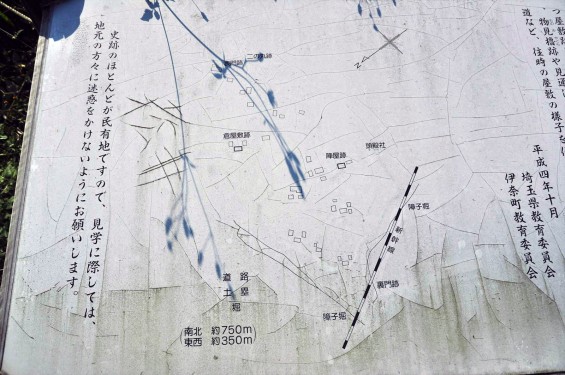

案内板はだいぶ古くなっているようで、左側に地図が書かれているのですが、陽の光にやられており新幹線くらいしか判別できなくなっております。

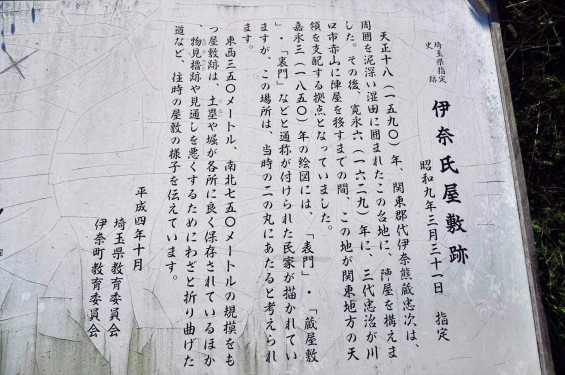

埼玉県指定史跡 伊奈氏館跡 天正18(1590)年、関東郡代伊奈忠次は、周囲を泥深い湿田に囲まれたこの台地に、陣屋を構え、その後の関東地方の幕府直轄地を支配する拠点としました。寛永6(1629)年に、三代忠治が川口市赤山に陣屋を移すまでの間、この地が地方支配の中心となっていました。 屋敷跡の規模は、東西350m、南北750mです。陣屋が構えられた頃の様子は明らかではありませんが、当時をしのばせる土塁や堀が各所に良く保存されているほか、見通しを悪くするためにわざと折り曲げた道などが、現存しているとともに、「表門」・「裏門」・「蔵屋敷」・「陣屋」などの呼称も伝承として残っています。 平成4年10月 埼玉県教育委員会 伊奈町教育委員会

以上、案内板より引用しました。

↑こちらは案内板の横に立つ石碑です。「伊奈氏屋敷址碑」と刻まれています。

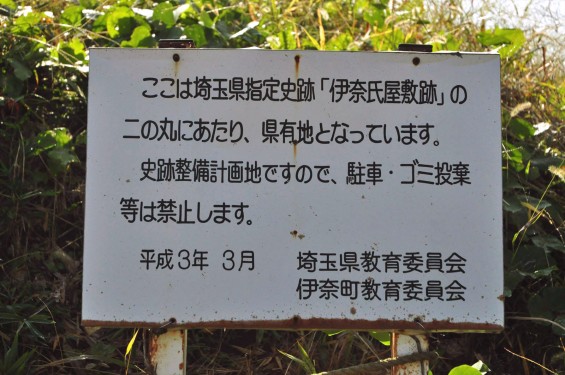

ここは二の丸にあたるようです。どうりで少し高くなっているわけです。

二の丸の様子については後半の②の記事に続きます。