2014年3月7日金曜日

昨日の記事、のぼうの城に登場した丸墓山古墳 さきたま古墳公園 石田堤 その① の続きになります。

前回は、弊社大塚がお墓をご案内している「さきたま霊園」すぐ近くの、埼玉県さきたま古墳公園にあります丸墓山古墳(忍城攻めの際の石田三成本陣跡)にのぼってみるべく、その足元にたどり着いたところまで書きました。

さていよいよ登ってみます。頂上まで続く階段を登っていくと・・・

頂上は円形の生垣で囲まれており、桜の木が点在しています。

後ろを振り返ると・・・

階段の下に伸びている砂利道が石田堤になります。

やっぱりこの高さからだと武蔵野平野というものをよく感じることができます。とにかく平らですね~そんな中に点在している小山のような古墳たち。太古の昔はさぞ巨大に感じられたことでしょう。

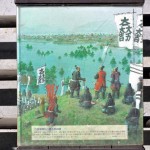

↑丸墓山古墳と忍城の案内板があります。

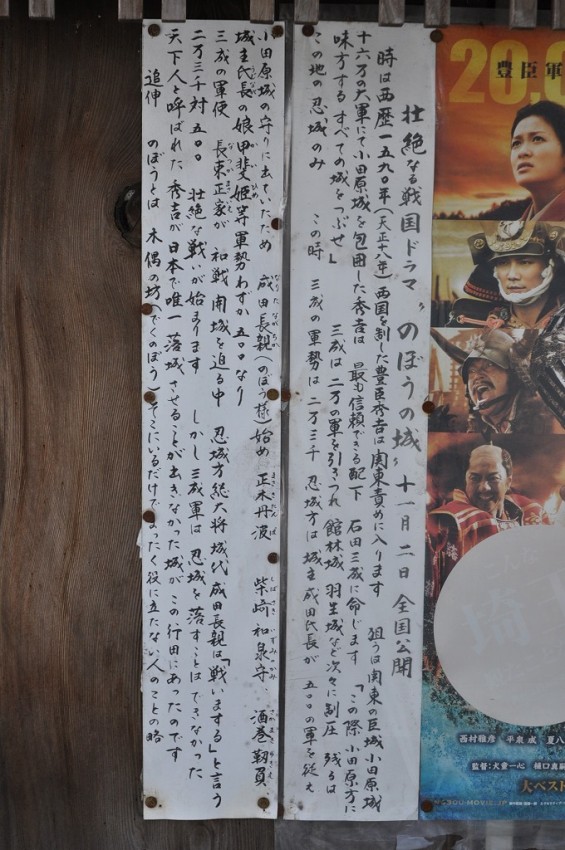

案内板にはこうあります↓

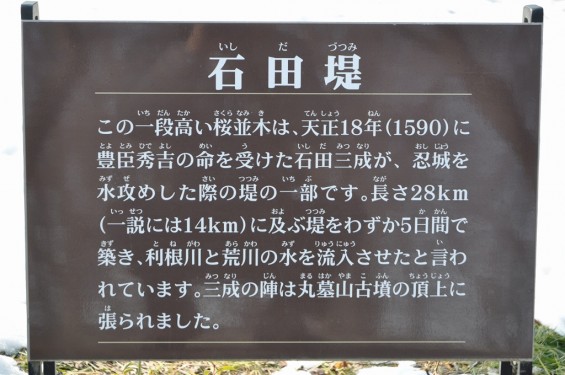

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の命を受けた石田三成は、総延長28km(一説には14km)の石田堤を築き、忍城を水攻めしました。丸墓山古墳は高さが19mもあり、周辺を一望できることから三成の陣が張られたと言われています。

北の利根川水系、南の荒川水系の水を流し込んでの城攻めは成功せず、豊臣秀吉が唯一落とせなかった城とも言われています。

↑以上、引用終了です。案内板によると、この方向に忍城が見えるとのこと。じっとその方向を見つめてみると・・・

お!

じゃじゃーん!忍城の御三階櫓が見えました。世にいう「天守閣」と呼ばれるもののカタチになっておりますが、江戸時代までの忍城には幕府への遠慮から、「天守閣は存在しない」ということになっていました。ただし、天守はなくとも隅櫓が三階建てになっており、事実上の天守の役割を担っていました。江戸時代の歴代藩主は松平氏や阿部氏など、譜代大名でありました。川越や小田原などと同様、江戸周辺の要衝として信頼のおける大名しか配置できなかったのでしょう。だからこそ余計に「幕府に遠慮して」という構図が生まれやすかったのかもしれませんねぇ。江戸幕府は「事なかれ主義」の時代でもありましたし。

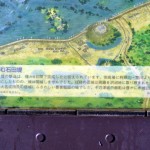

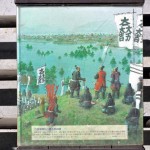

小説・映画で大ヒットした「のぼうの城」、石田三成の水攻めのあった天正18年の忍城は北条方、成田氏の城ですので天守はありませんでした。なので、上記写真のような光景は石田三成はじめ上方勢の武将の大谷吉継、長束正家、真田昌幸、信繁(真田幸村)父子には全く違った光景が広がっていたはずです。↓当時の想像図(別記事より)

↑クリックで元画像を見られます。これらの画像は近くの上越新幹線の下にある石田堤史跡公園にあったパネルです。

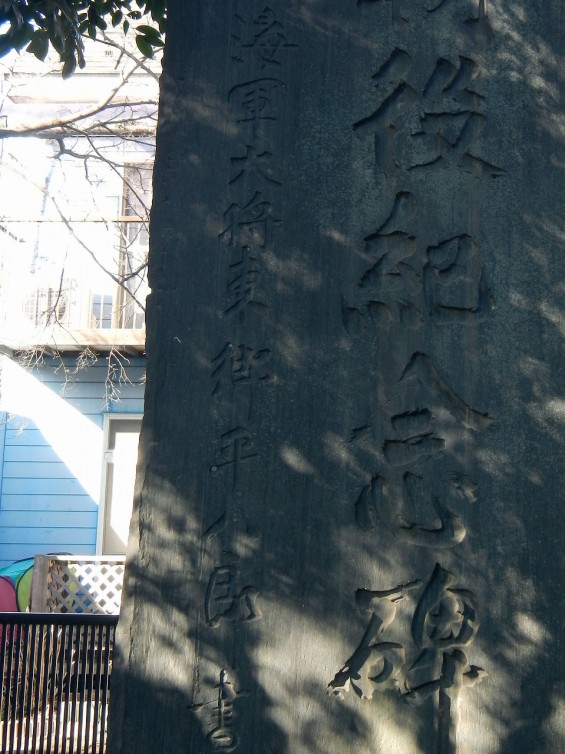

ちなみに、この丸墓山の上には、関東管領上杉謙信公も陣を張った過去がありました。天正2年とのことなので、三成の忍城攻めの8年前ですね。謙信公も忍城を落とすことはできませんでした。上杉謙信と忍城城主成田氏との間には、天正元年に当主成田泰長の下馬打擲事件という面白い因縁のエピソードがありますのでご興味のある方は是非検索してみてください。

さてそんな丸墓山頂上、ほんとうに景色がよく見えます。

↑こちらは丸墓山古墳の隣にあります、稲荷山古墳です。「ヤマタケル」金文字入りの鉄剣出土で全国的にも有名な古墳です。この画像の左上に見えているタワーがこちら↓

行田市周辺の方にはおなじみの、古代蓮の里のタワーです。近年は田んぼアートのスポットとして有名です。

↑こちらは真横から古墳を眺められます。将軍塚古墳です。

景色が良いので、遠くに見える山々も写真に撮ってみました。

↑赤城山です。

↑栃木県の日光連山と男体山。

↑栃木県佐野市の採石場かと思われます。

↑わかりにくいかもしれませんが、東北自動車道の羽生ICと館林ICの間の利根川を渡る白い鉄橋が辛うじて見えます。方角的に、栃木県の佐野藤岡ICや佐野SAの近くの県南大規模公園や岩舟町の岩船山、栃木市の太平山あたりが見えていると思います。このあたりが連続して見えている山脈の一番右端になります。

↑佐野市、岩舟町、栃木市方向。

では頂上も堪能できましたので、丸墓山を下りてみたいと思います。北側の斜面には一面の雪が残っていました。雪はやっぱり北側から吹き付けてきたんですね。

↑山頂からみた階段と、↓階段下から見上げる丸墓山。

雪景色の丸墓山というのも、とても風情を感じます。

さらに位置を変えて雪の丸墓山です。

丸墓山の足元をぐるりと周る遊歩道をあるいて、丸墓山を登ったスタート地点の方に向かってみます。しかしながら、白い丸墓山もなかなか乙なものです。

で、石田堤。前回の記事で丸墓山の南側の石田堤はご紹介しました。では北側は?ということで次の写真をご覧ください。

↑こちらの写真の箇所、古墳のカタチがここだけすこし伸びているように感じられます。なんだか柵?看板の跡?もあります。

↑そしてこ真後ろにはこんな土地が。写真だと分かりにくいのですが、道があったかのような形状の土地です。しかも一つ上の写真の出っ張り部分の延長線上にあたります。まさに石田堤だからこそ植林がなされていない!のかな?案内板があるとうれしいなぁと感じました。この箇所が石田堤だということについては、埼玉県立さきたま史跡の博物館のページの記述と写真で確認できました。

すぐ近くの森の中に、江戸期の石塔が並んでいました。石材店の人間としてはこういった石造りの加工品といいますか、供養塔にはとても興味が惹かれてしまいます。

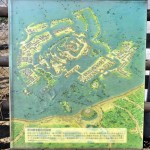

さて、帰り道です。全体地図と丸墓山古墳の位置関係を再度確認してみます。地図にも石田堤と書いてありますね。

駐車場に戻り、最後に行田市近隣の観光案内地図が二種類ありました↓クリックすると元画像が見られますので大きくしてみることができます。

この、さきたま古墳公園のすぐ近くの交差点脇にはこんな看板があります。

↑そきたま古墳のごく近所の、行田市の斎場に向かうT字路にあります。さきたま霊園です。弊社大塚がお墓をご案内している霊園になります。とってもきれいな霊園なんですよ!もちろん名前はここ「さきたま古墳」にあやかりました。お墓参りの行き帰りに公園散歩やお花見ができてしまう魅力的な霊園です。

↓近隣の方はわかると思いますが、この辺り一帯は本当に真っ平らな土地なんです。

こんな凹凸のない土地に石田堤という堤防をつくって水攻めを考えてしまうなんて、豊臣秀吉はすごいですね~。そして失敗はしたものの実行に移し堤防を完成させた石田三成もなかなかのものです。

帰り道の途中には、大雪でこわれてしまったビニールハウスも。たかが雪とは言い切れない、甚大な災害ですね。

そして最後にこちらの交差点にご注目を。古墳のすぐ近くの交差点です。

そう、埼玉の名前の由来となった「埼玉(さきたま)」という土地なんです。その名前を持った交差点。

今回の記事はここまで。また関連の記事を書きましたらよろしくお願いいたします。

————

参照記事 石田堤についての以前の記事

のぼうの城に登場した丸墓山古墳 さきたま古墳公園 石田堤 その①

のぼうの城に登場した土堤、石田堤に行ってきました

忍城水攻 石田堤 行田市 鷺栖神社

※埼玉県の霊園一覧ページはこちらをご覧ください。