2014年1月7日 晴れ

一昨日になりますが、加須市騎西にある騎西城(私市城)の近くを通りましたので写真を撮ってきました。みなさん騎西城は御存知でしょうか?私市城とも書きますが、騎西城、私市城ともに読み方は「きさいじょう」です。

↑現在はこのような天守閣が建っています。

勘違いされている方もいるかもしれませんが、こういった天守閣=お城、というわけではありません。天守閣のないお城は沢山ありますし、土塁と柵だけのお城もとても沢山存在しています。天守閣は、城の構造物の一つでしかありません。

現在見ることのできる天守閣にもいろいろとありまして、現存天守(当時のまま残っているもの。世界遺産姫路城など12か所。)、木造復元天守(木造で忠実に復元したもの。愛媛県大洲城)、外観復元天守(外観のみ忠実に復元したもの。愛知県名古屋城など。)、復興天守(かつて現存したであろうカタチを推定にて作られたもの。大阪城など。)、模擬天守(城に天守は存在しなかったが、建てられたもの。もしくは天守があったらしいが、場所形状ともに別のカタチにて建てられたもの。)と種類分けがなされます。

騎西城は模擬天守です。城としては確かに存在していましたが、本丸などに天守閣はありませんでした。が、現在はきれいな天守がそびえています。天守閣が好きな人は是非見に来てみてください。まわりの木々ととてもマッチしています!

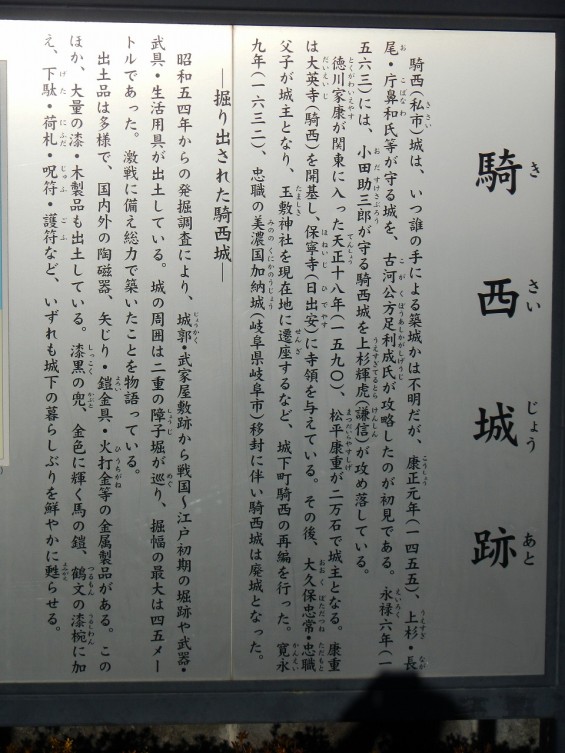

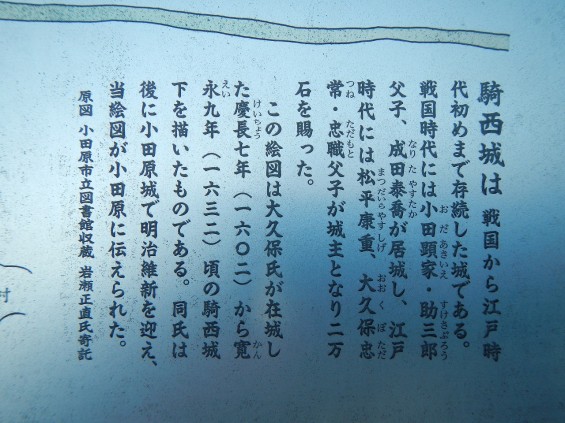

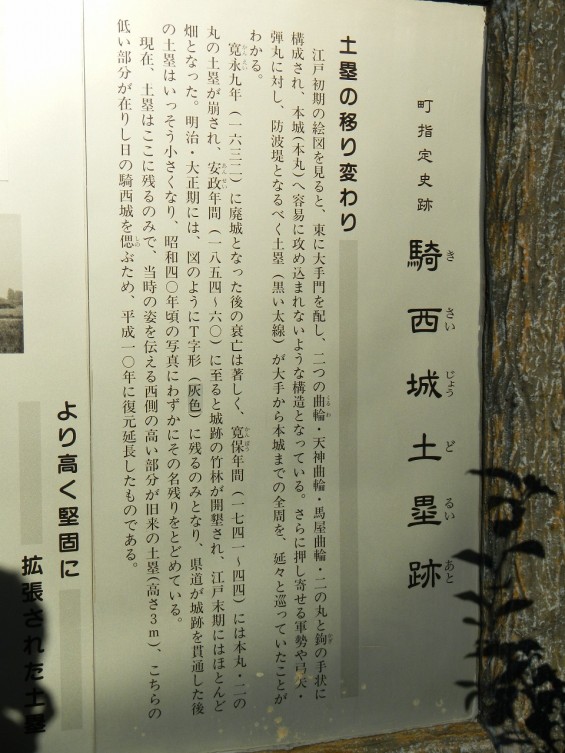

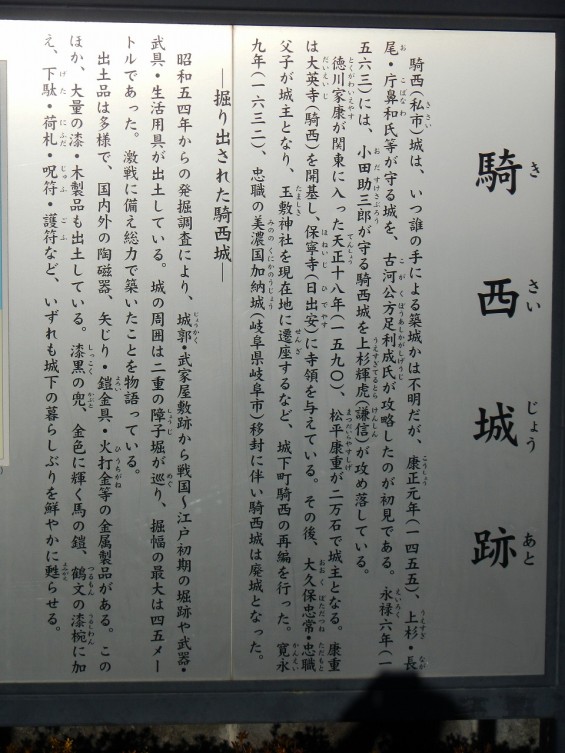

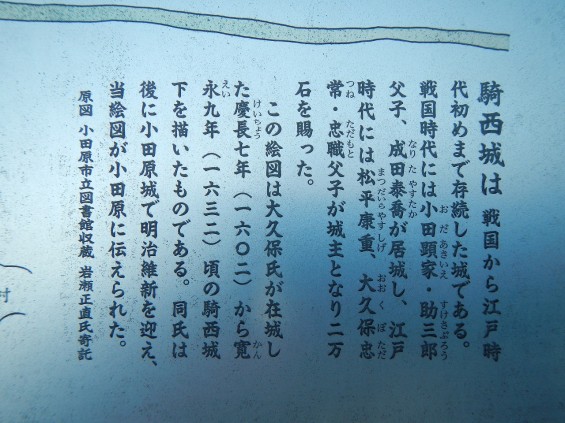

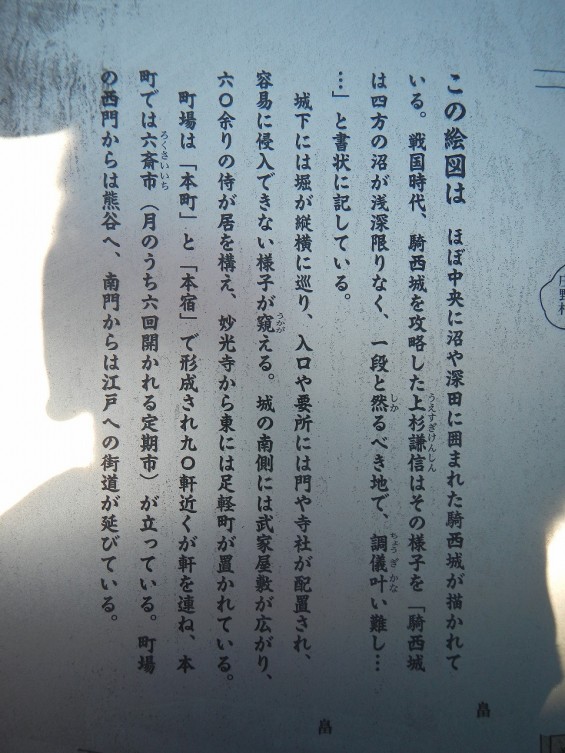

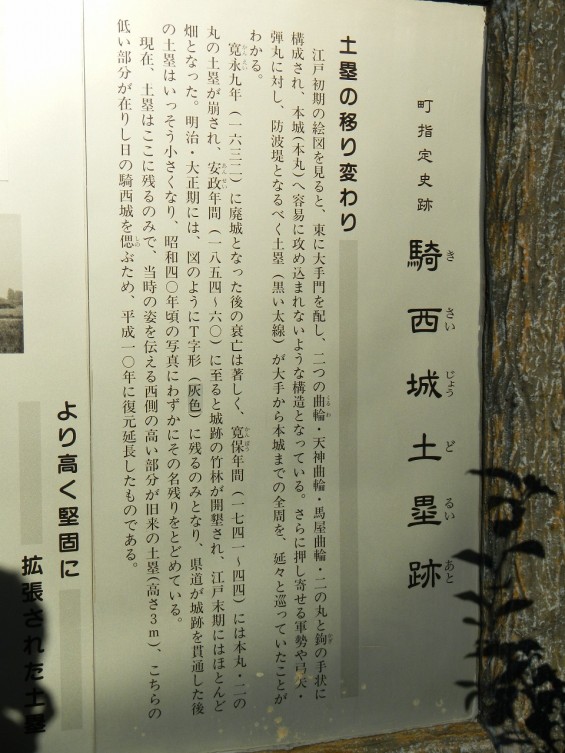

案内板によると、築城時の詳しいことは不明ながら、戦国時代にはすでに存在していたようです。また、上杉輝虎(謙信)に攻め落とされたこともあるとか。上杉謙信さんは関東のいたるところに足跡をのこしています。越後の人とは思えないほど神出鬼没ぶりです。さすが関東管領。江戸時代には、松平、大久保と城主を替え、1632年に廃城となったようです。

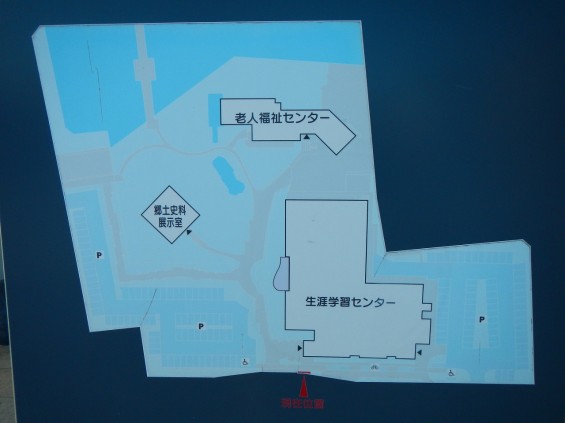

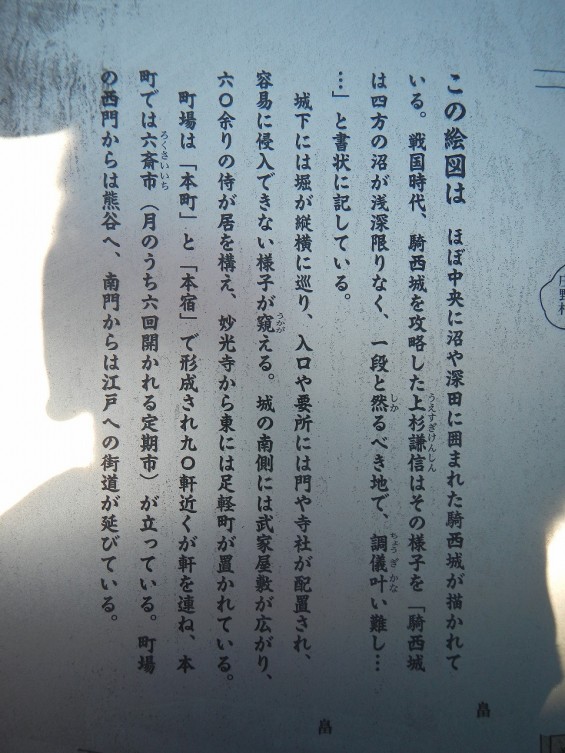

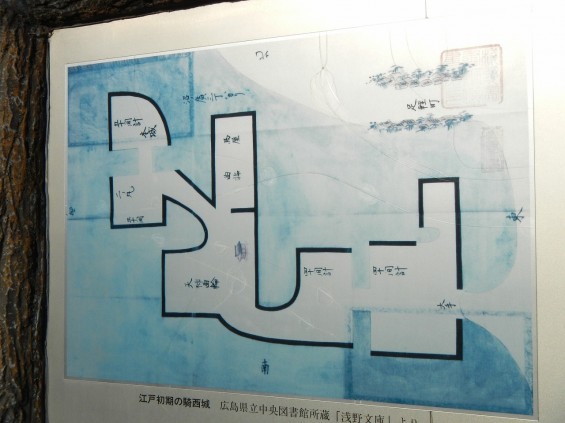

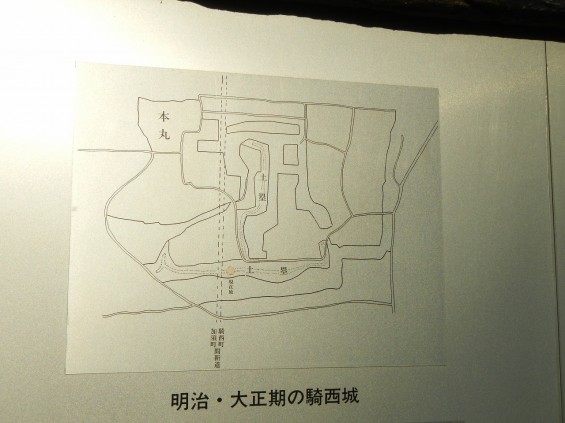

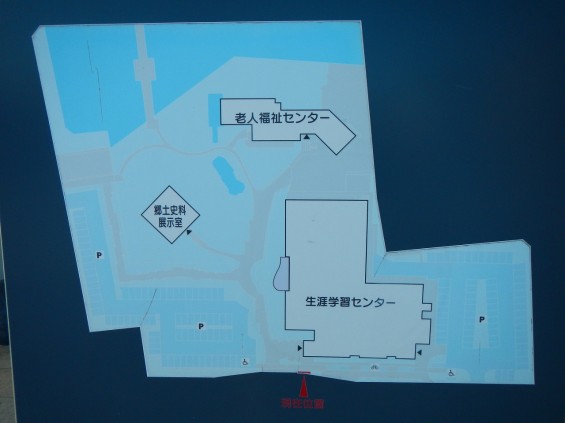

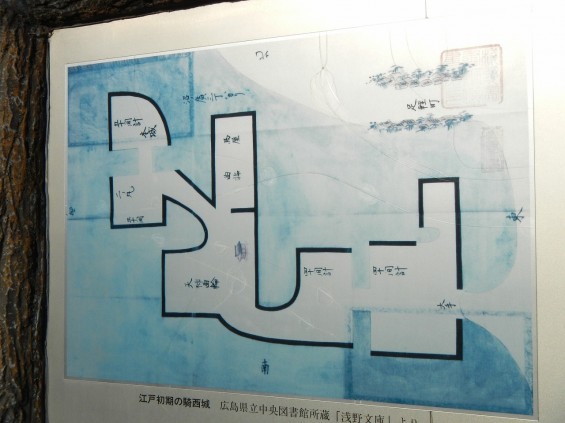

↑こちらの地図を確認すると、現在の模擬天守のある場所は本丸だったわけではないようです(地図左下)。本丸だった場所は・・・田んぼになっています。

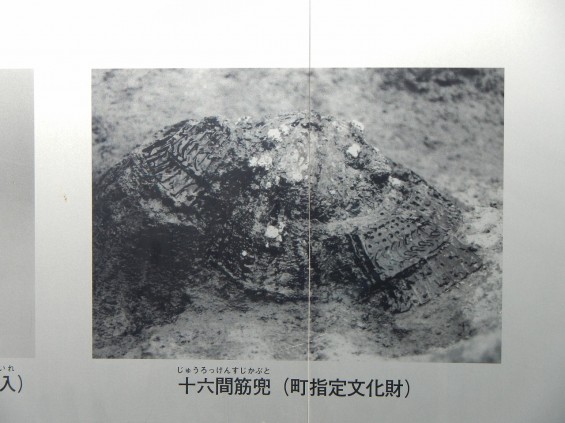

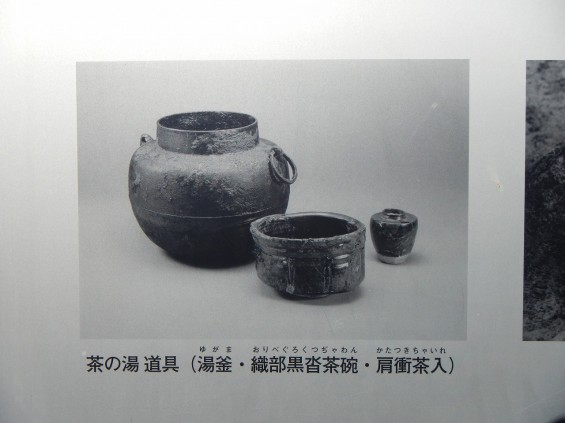

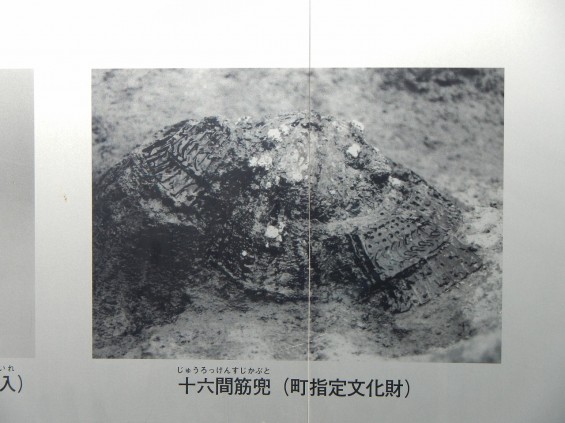

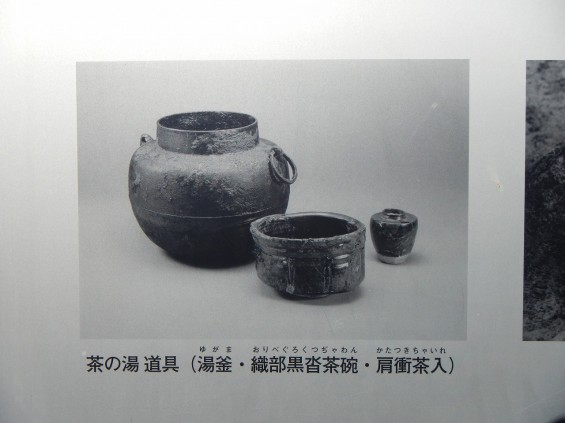

兜の出土はともかく、茶の湯の道具も出土するとは、さすが戦国の武士、江戸期のは教養があったのですね~。

↑天守の入口です。攻め上りたい気持ちが湧いてきてしまいますが、今日はあまり時間がありません。城攻めはまたの機会にするで候(そうろう)。

どうやらこの模擬天守は、騎西の郷土資料展示室になっているようで、老人福祉センターと生涯学習センターとの複合施設になっていたのですね。整備のされ方に納得です。

県道を挟んだ反対側に土塁があります。石垣もあって、城っぽい雰囲気を醸し出しています。

高さは2~3メートルくらいでしょうか。

案内板があります。↑中央に城が、左下に玉敷神社がありますので、古い町並みを継承しつつ今の街並みがあるのがわかります。この地図の画面下側を横に通って玉敷神社をかすめている道が旧街道で旧国道122号。地図には記されていませんが、もう少し下側に国道122号バイパスがあります。

↑成田氏の文字を発見。つい先日の1月5日にテレビで放映された「のぼうの城」。城主は成田氏でした。行田の忍城はすぐ隣です。成田氏は武蔵の国の有力土豪だったのですね。↑に出てくる成田泰喬という人物は、のぼうの城で出てくる城主の成田氏長(西村雅彦さん)の弟で、のぼうの城では谷川 昭一朗さんが演じていた人です。wikipediaでは、成田長忠と同一人物と書いてありました。映画のぼうの城では、兄の成田氏長と共に小田原城に入城し、小田原落城後は蒲生氏郷の家臣となり、兄の死去後は成田家の家督を継ぎ、最終的には下野烏山3万7000石の大名として江戸期を迎えたようです。のぼうの城の主人公の成田長親さんは烏山には呼ばなかったのか、気になってしまいます。(成田長親さんは尾張で晩年を過ごしたそうです)

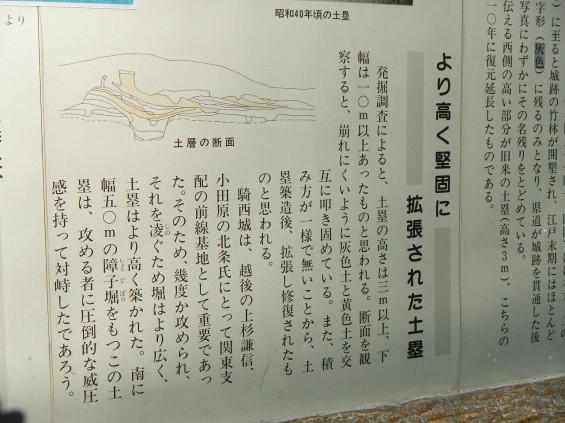

上杉謙信もここらあたりの泥田沼で守られた城には苦労したことでしょう。そういえば忍城も謙信さんは沼に苦労したはず。岩槻城とかも沼の城でしょうし。起伏のない平地には沼が天然の要害なのですね。

土塁の反対側から天守閣を見ます。

本来の城跡はこの土塁を残すのみとなっているようです。行政のみなさま、保存よろしくおねがいします!

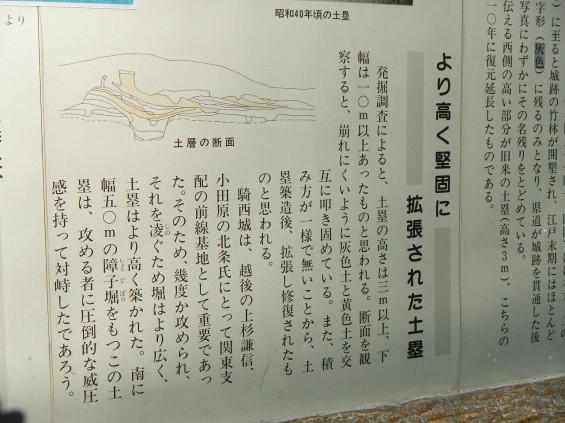

↑南に幅50メートルの障子堀・・・とあります。障子堀というのは小田原北条家の技術。勢力図がかわるたびに作り替えられていったのですね。近隣の忍城もそうでしょうし、東松山の松山城や川越城も同様でしょう。

戦国時代の関東を含めた東国の城はほとんどが土塁を主としていました。石垣が東国にも広まるのは江戸期以降です。

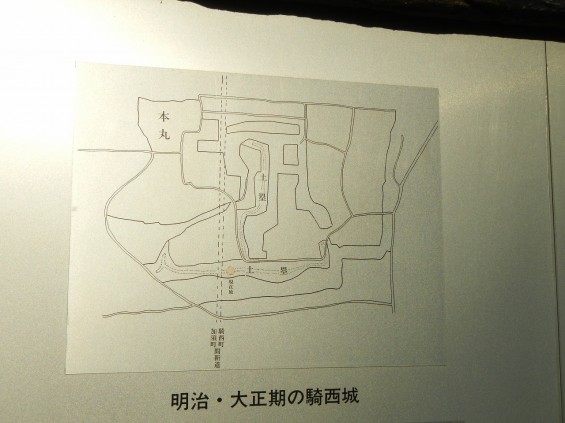

↑●現在地 とあるのがわかりますでしょうか。土塁はこの一部しか残っていません。点線で描かれた道は現在の県道です。明治・大正期に残っていた土塁も、人々の生活のための道路や宅地、農地として消えていきました。

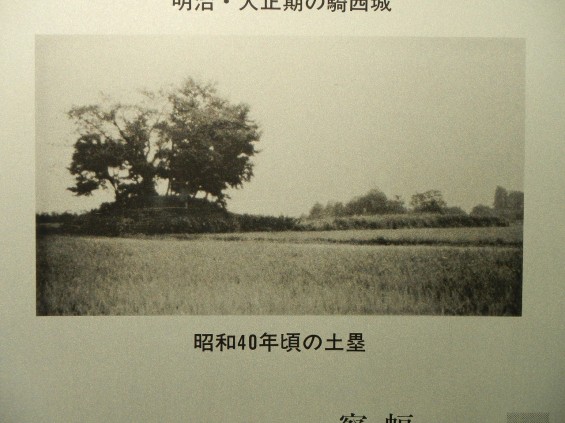

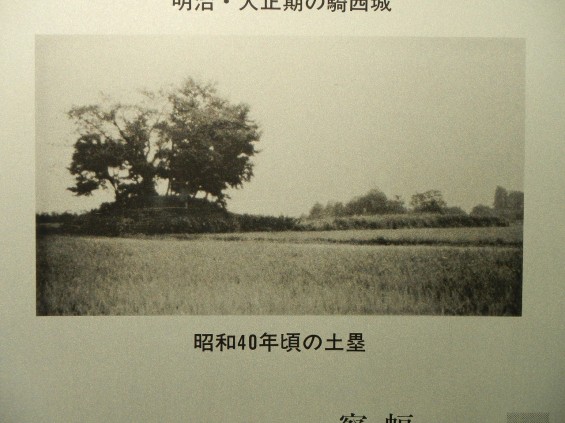

周りの景観は全く違いますが、ほぼ現在の状況に近い写真ですね。しかしよく残ってくれたものと感謝いたします。

石垣で土塁を囲っていますが、石垣はあったのかな?

↑ここから見える天守閣はとてもかっこいいですね!松の木がいい雰囲気を醸し出していて絵になります。

↑カラータイマー発見!ではなく、回転灯でしょうか。消防法は大切です。

ちなみにここの近隣は根小屋という地名なのですが、全国の城跡のすぐ近くにも似たような地名がたくさんあります。根古谷とも根古屋とも文字は少し違ったりしますが、城を中心にその足元にできた町のことを指していたり、山城ならば城の人間が通常暮らす場所(戦の時にしか山の上の城には詰めません)のことを刺したりしているようです。

地名に歴史が残っていますので、この地名も先々残していってほしいものです。

また、どこかのお城を訪問しましたら記事にしてみます。

今朝の富士山が綺麗でしたので、朝九時頃の富士山で比較してみます。

今朝の富士山が綺麗でしたので、朝九時頃の富士山で比較してみます。