11月27日 水曜日 晴れ

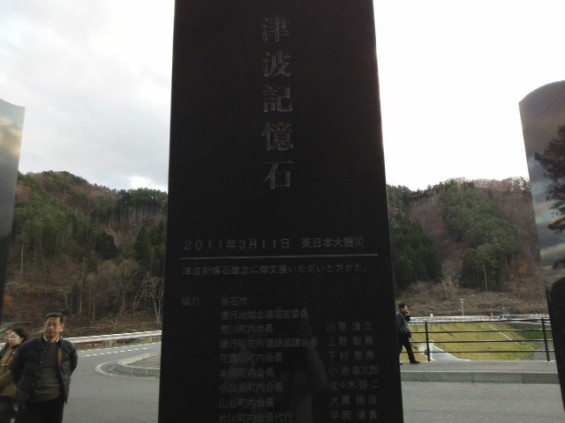

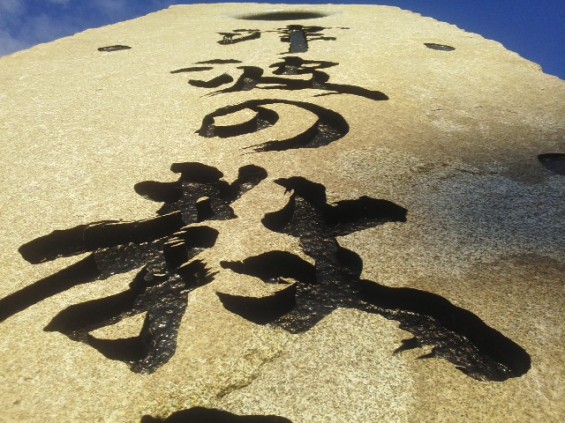

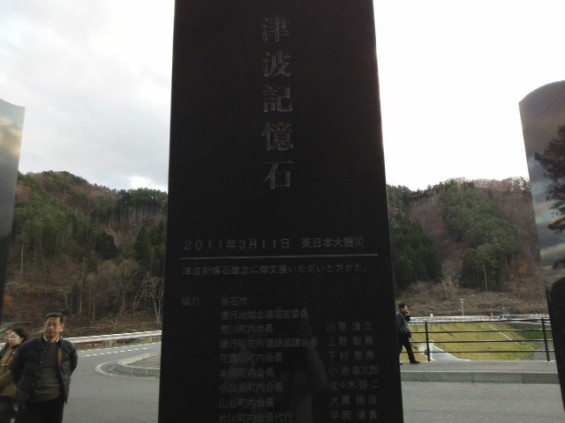

釜右市唐丹町本郷地区にあります、津波記憶石の第三号です。

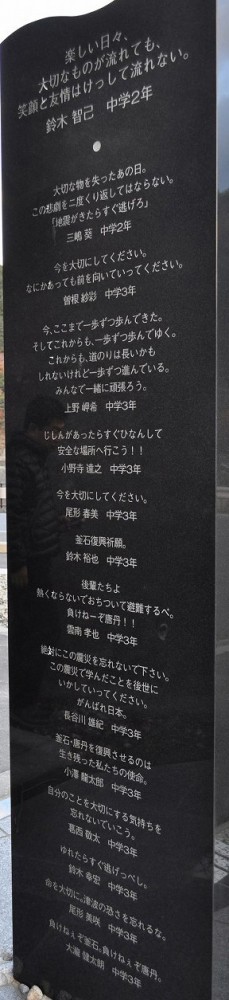

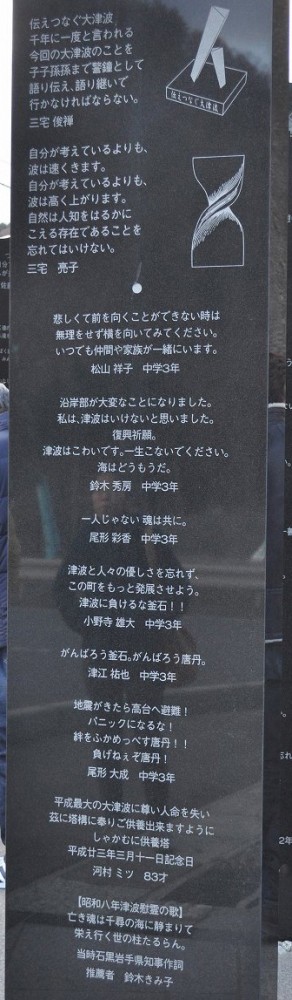

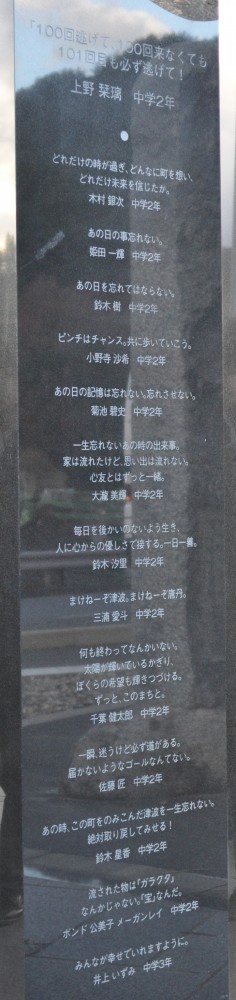

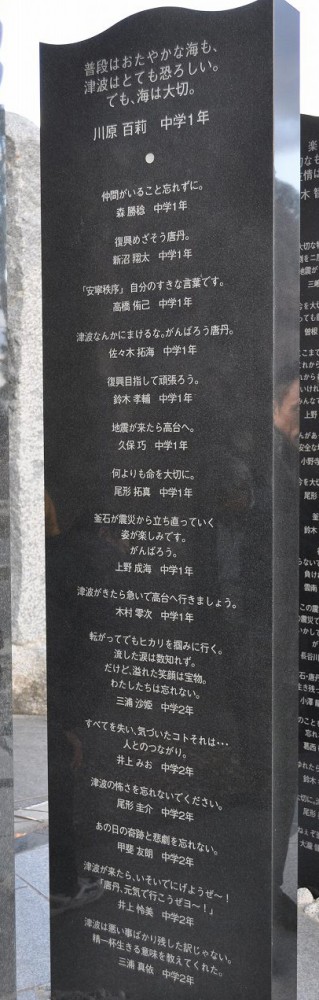

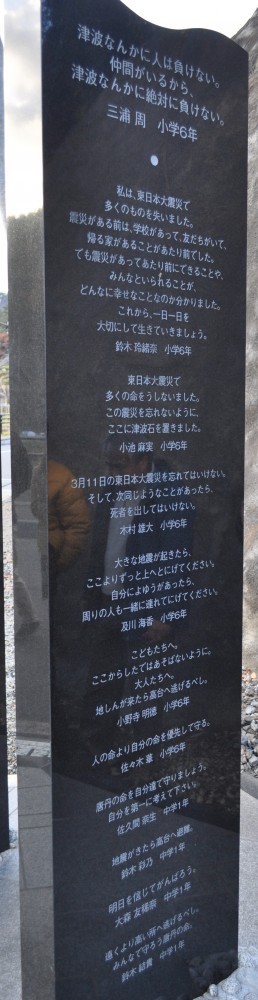

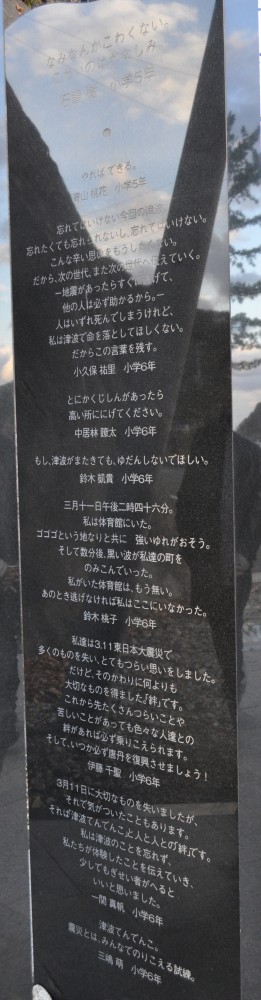

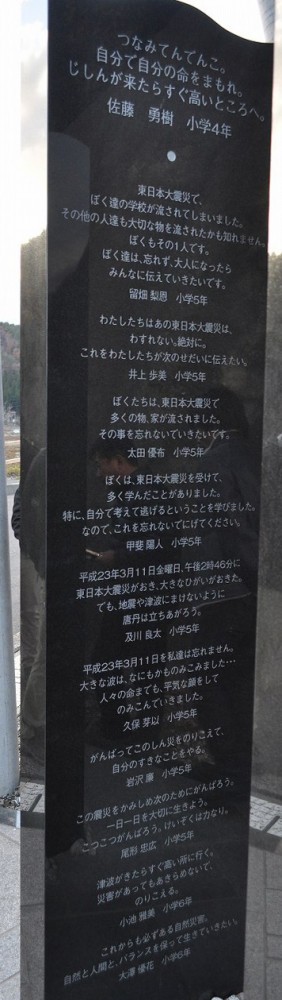

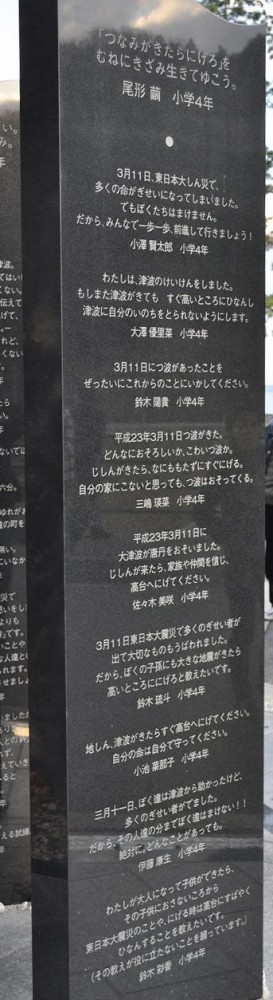

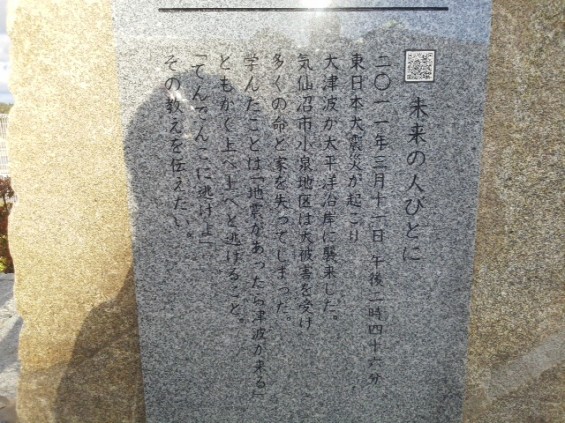

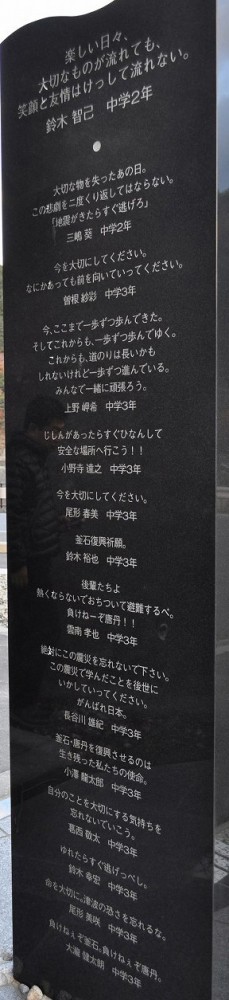

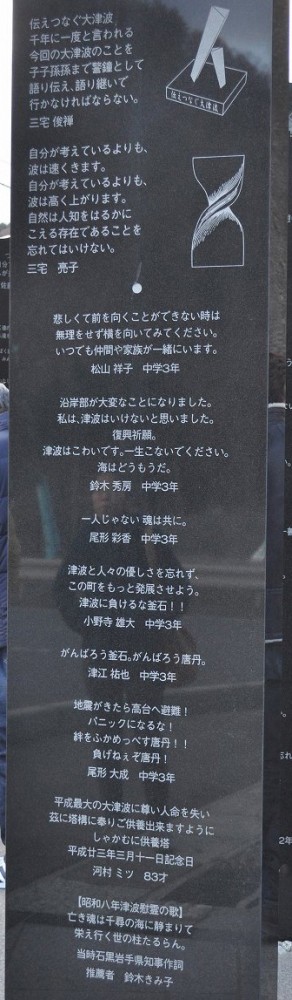

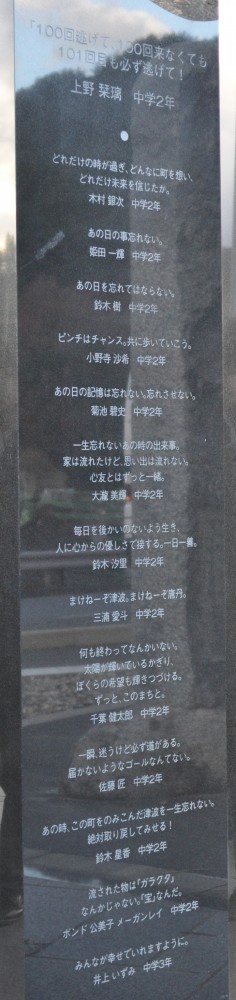

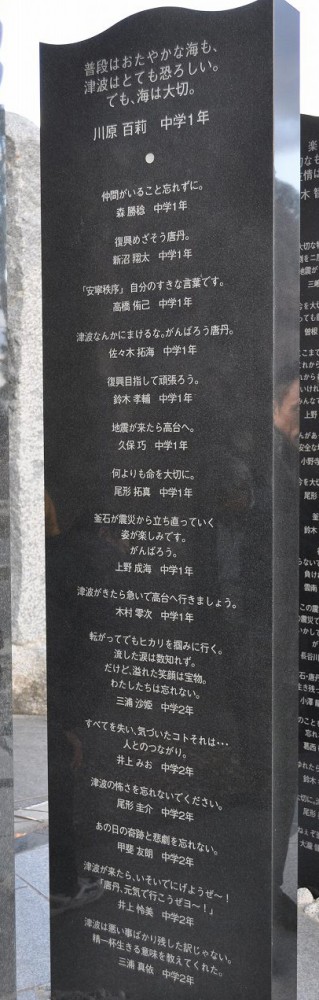

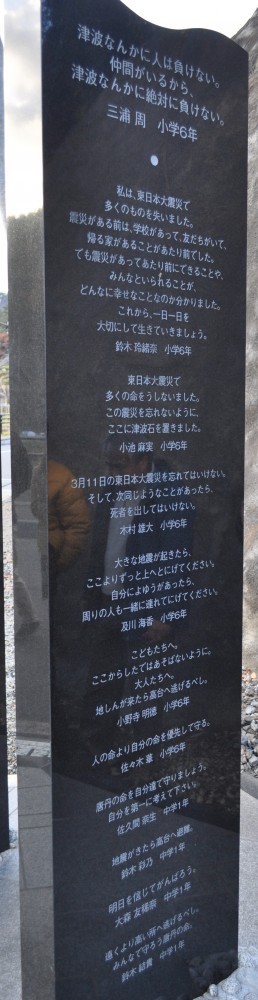

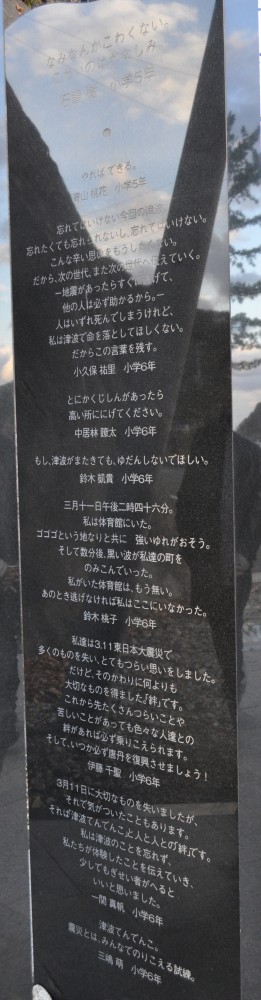

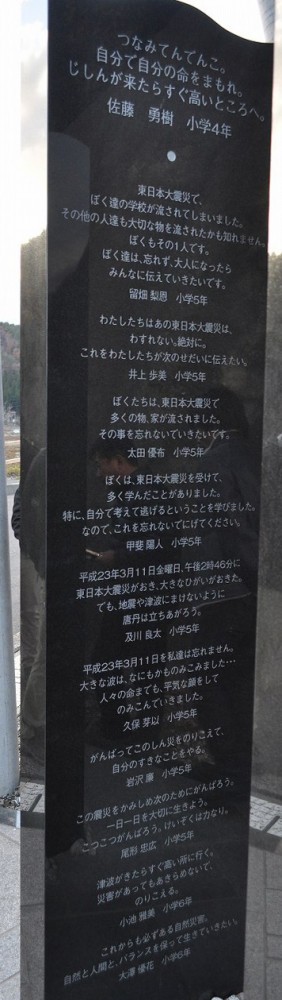

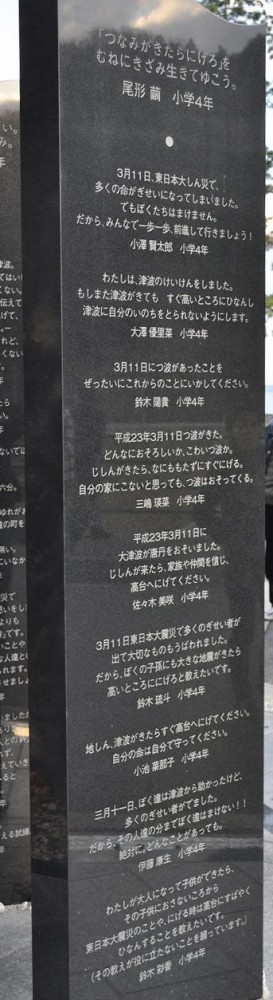

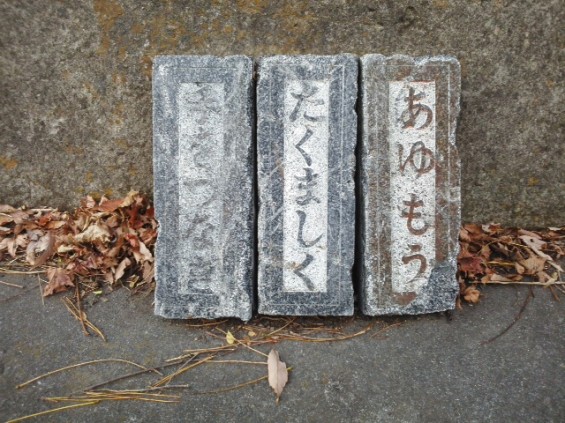

当初の予定では、中央の碑のみで考えられていたそうですが、碑に刻む言葉を募集したところ小中学生の皆さんの言葉がどれもとても印象強くズシンと心に響くもので、”選べない”ということになり、全ての言葉を刻むデザインと本数に変更となった、と聞きました。

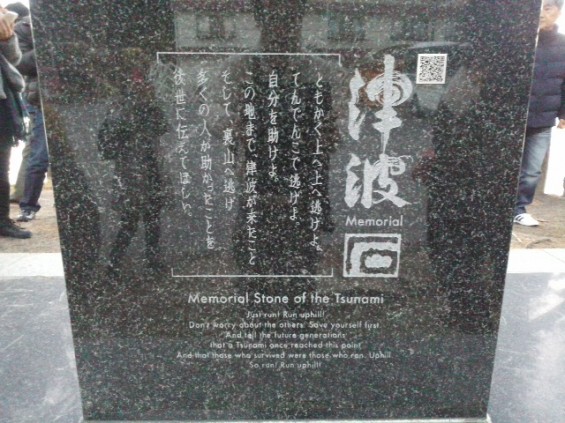

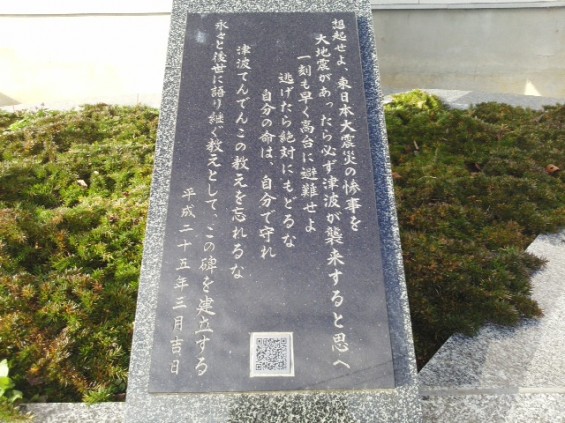

中央の石を正面からみると↓このように見えます。

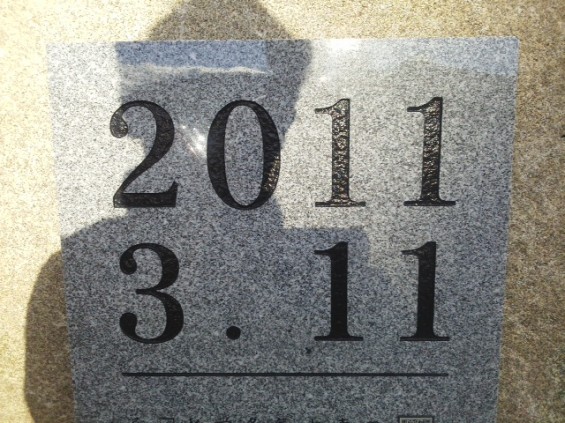

デザインに波の模様が取り入れられています。一見して津波とわかるような津波記憶石です。津波記憶石には↓のようにバーコードがついており、2011.3.11の際の状況などがわかるようになっています。是非バーコードスキャンしてみてください。

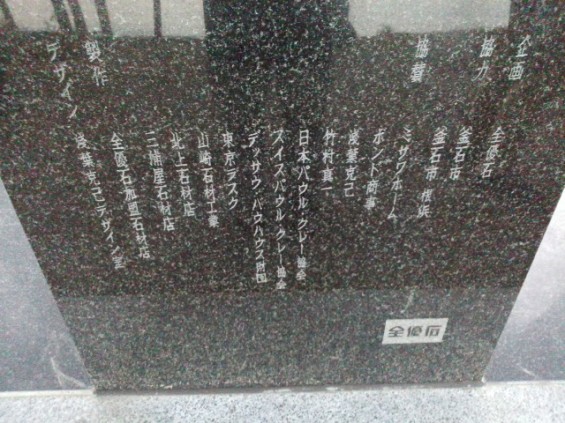

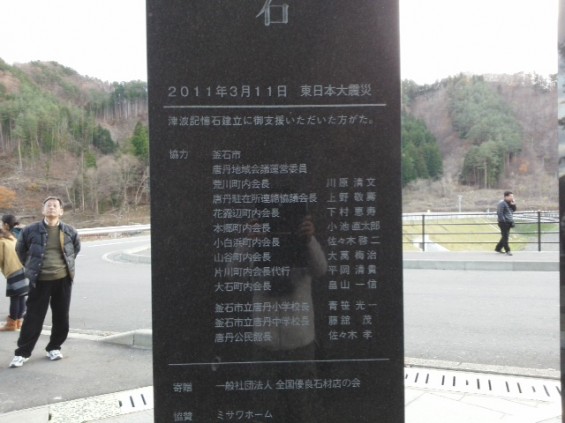

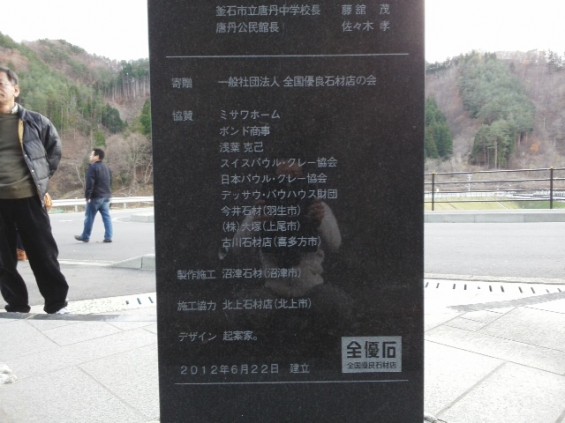

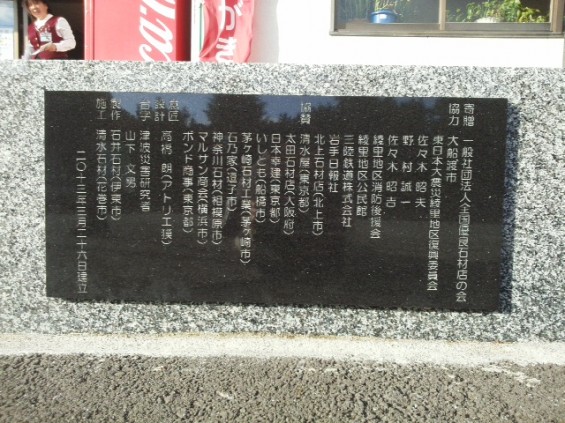

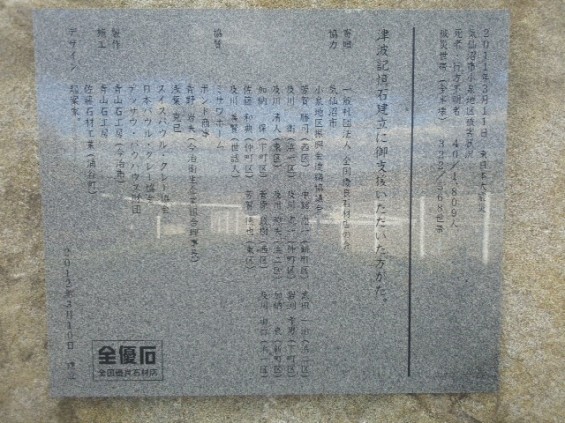

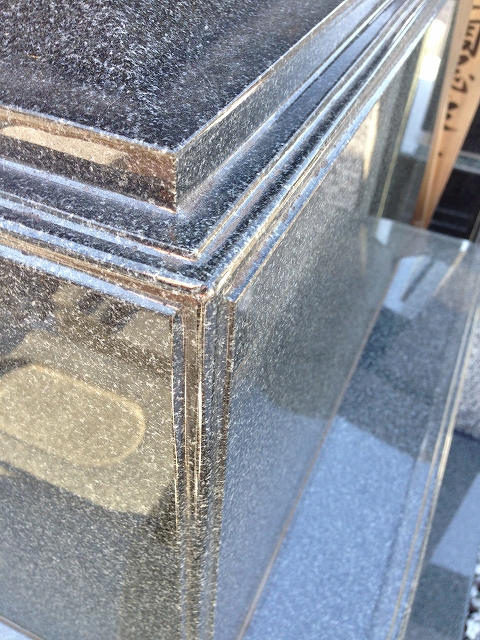

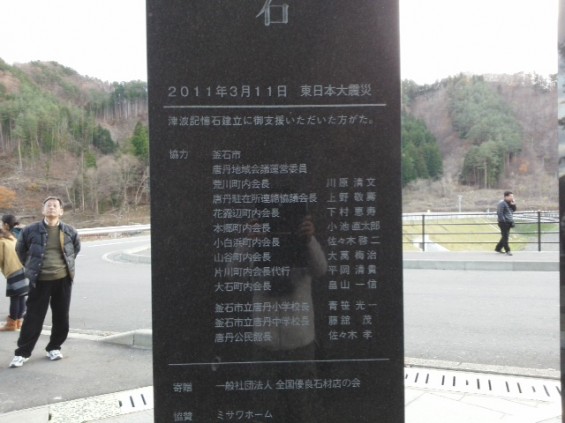

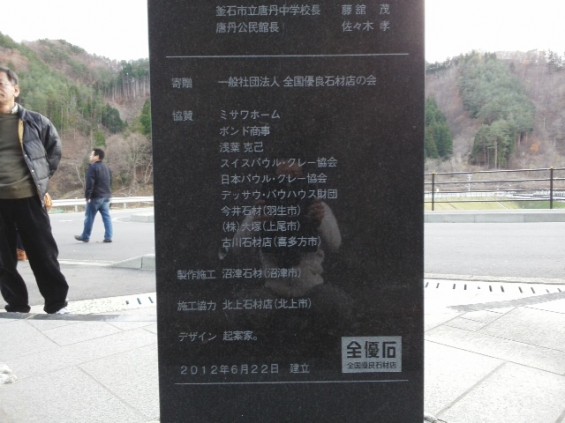

津波記憶石の裏側です。協力されたみなさんが記してあります。

↑「(株)大塚(上尾市)」の文字があるのがわかりますでしょうか?大塚もこの津波記憶石作りに携わらせていただきました。

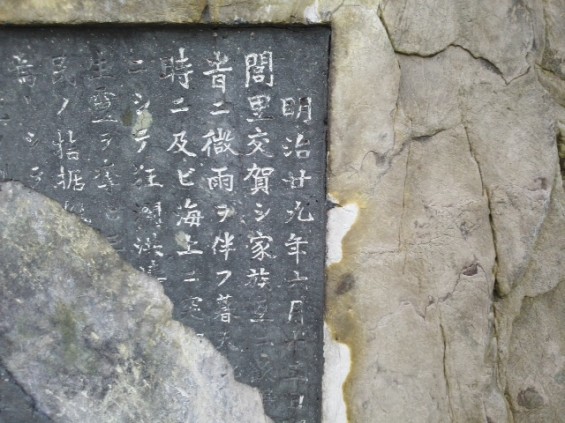

この津波記憶石の隣には、明治の三陸地震の際の津波石と、昭和の津波石が並んでいます。↓左が昭和の際のもので、右が明治のものです。

↓昭和八年と確認できます。

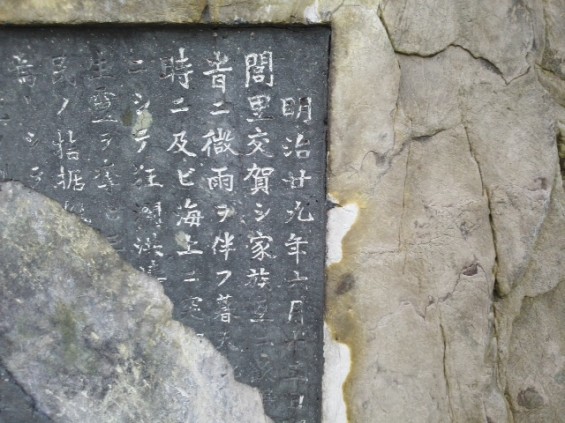

↓明治の津波石です。

↓明治二十九年六月と確認できます。

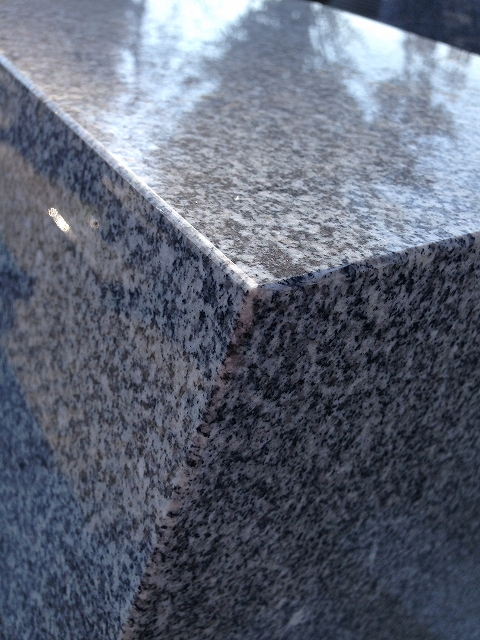

↓こちらは平成20年に移転した際の碑になりますが、3.11の津波の際に流されいたるところ欠けたり傷だらけとなっているのが確認できました。石も流されてしまうというその勢いに、いまさらながら驚かされます。

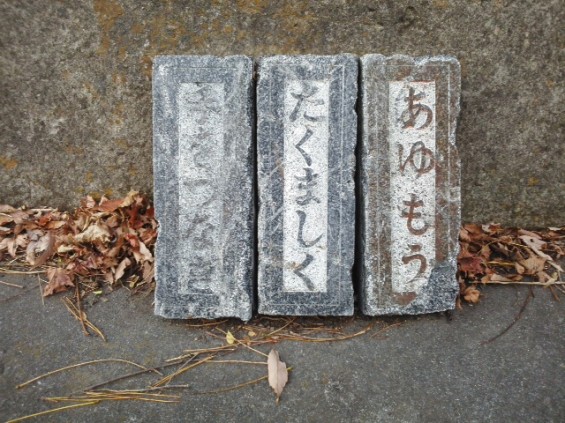

↓このような文字を刻んだ石も並べられています。傷跡が生々しく感じられます。

↓津波記憶石には、太く深く文字が刻みこまれています。

釜石市唐丹町のここ、津波記憶石の設置されているのはこのような場所です。手前の低くなっている土地に50軒ほどの家があったということですが、今回の津波で流されてしまいました。右奥の方の地区に立つ家々は、以前の津波の際に高い場所に移転された方々の家です。

右奥の方を拡大してみてみます。高台になっているのがわかります。

少し進むと、やや小さめの津波記憶石があります。↓これは津波記憶石の四号なのですが、同型のものが25号まであり、それぞれ唐丹町での津波到達点に設置されています。

津波記憶石より海方向を見ると、海から唐丹を守るように堤防が伸びています。

↓中央から右側にのびている堤防は、行政によりかなり前に整えられた堤防ですが、この堤防が完成されたことにより、ここ唐丹町で禁止されていた低い場所への住宅の建築が許可となったそうで・・・。(ちなみにここには美しい松林があったそうで、ここに写っている松のみが残ったということです。高田の一本松ではありませんが、「奇跡の二本松」と呼ばれているそうです)

しかし、3.11の津波はこの堤防を越えてしまい、新しくできた低い土地の50軒が流されてしまうこととなったそうです。↓右側、堤防が壊れてしまっています。高い場所に移転された家々は無事だったそうです。堤防の向こう側には湾の入り口と海が見えているのがわかると思います。

この場所のすぐ上には「星座いし」と、伊能忠敬測量顕彰碑があることで有名です。伊能忠敬は全国くまなく測量した偉人ですが、その測量の基準にした場所がここ唐丹本郷の山の上だったそうで、測量の偉業をたたえる顕彰碑が建てられています。その顕彰碑は、全国にある伊能忠敬顕彰碑のなかで唯一の江戸時代に作られた顕彰碑になります。

歴史ある土地にできた新しい津波記憶石。今後、この土地では復興の新しい歴史を刻んでいくことでしょう。