2014年1月17日金曜日 晴れ

極寒の日が続いております。今朝も当社の近くのさいたま市では-5℃だったとか。水分があれば確実に雪になっているところでした。大雪の降っている地域の皆様にはお見舞い申し上げます。雪の降っていない地域の皆様も、十分な寒さ対策と乾燥対策が必要ですのでお気を付け下さい。

今日は、墓地や霊園などの広告やパンフレットに書いてあります「宗教自由」などの文言についてご説明いたします。

「宗教自由」という言葉と同じようによく使われている言葉に「宗教・宗派自由」や「宗教・宗旨自由」「宗派自由」などもあり、「自由」の文字を「不問」と表記されていものもあったりします。これは何を指しているのか。無宗教だよ、ということなのか。順を追って書いて行ってみます。

まず、前提として、墓地や霊園など、ある程度の規模のある墓地で、近年造成されたところは必ず誰かが運営母体となっています。行政の運営する公営墓地、財団法人などの運営する民間墓地、お寺など宗教法人の運営する民間墓地、お寺など宗教法人の運営する檀家(信者)専用墓地。(これとは別に、自宅の土地の中にあるお墓や、近隣の方と共同でまとめているような墓地もあったりします)

従来は、この中でも檀家(信者)専用墓地というが一番数が多かったのですが、戦後、高度経済成長とともに核家族化が進み、仏事などから縁遠くなるに従いいわゆる「寺離れ」という状況や葬儀の簡素化などが進んできているのはご存知かと思います。

戦前からではありますが、東京都の作りました巨大な都営霊園に人気が集まる状況もありました。こちらは都営なので最初からどんな宗教の人でも差別なく入ることができたのです。

自然とというか必然的に、「宗教に縛られない墓地」に人気が集まるようになって来まして、現在に至っています。

お寺の墓地はそのほとんどが檀家墓地です。檀家墓地というのは、そのお寺の檀家になった家がお墓を建てることができる墓地で、檀家墓地にお墓を持っている家はそのお寺の檀家と言える場合がほとんどです。もちろん檀家墓地なので、もちろんお寺の宗派ということになります。(中には慣例的に檀家でない方の墓地もあるお寺墓地や、神道のお墓のあるお寺墓地などもあります)

宗教自由の墓地に人気が集まる反面、「○○宗のお寺墓地を探している」と、自分の家の宗派と同じお寺墓地を探しているという方もまた少なくない現状もあります。

●「宗教自由(不問)」とは、宗教・・・仏教、神道、キリスト教など、あらゆる宗教であっても、そして信教を持たなくとも大丈夫、という意味です。

●「宗旨自由(不問)」とは、「宗旨」というのは「宗教」と同じとお考えいただいて結構かと思います。ですのでこちらも仏教、神道、キリスト教など、あらゆる宗教、無宗教も問わないよ、という意味になります。

●「宗派自由(不問)」とは、こちらが表記されている場合は、仏教徒に限るよ、という意味の場合が多いようです。そうしますと、神道の方やキリスト教の方などは難しくなってきます。仏教の場合は主な宗派は13宗56派と実にさまざまで、「在来仏教」という言葉で言われる場合もあり、「在来仏教に限る」という言葉で置き換えられる場合もあります。(明治以降の新興仏教ではなく、それ以前からある仏教宗派がこれにあたります)

●「いままでの宗教宗派自由(不問)」というケースもあります。これは檀家墓地などでも時々見られるパターンになります。今まではどのような宗教でも大丈夫ですが、この墓地を使う場合は一定のルールに従ってもらいます、ということなのですが、わかりやすく言えば例えば「在来仏教の信徒だ、という事にこれからするのであれば墓地を使用してもかまわないよ」などです。お寺墓地の場合であれば、その寺の檀家になる=その宗派になるということですので、過去の宗教宗派はなんでもよいということになります。

広告などで大きく「宗教自由だよ」とうたえない霊園や墓地の場合は、そういった運営母体の側に事情があると考えられます。自分の宗教宗派に強い思い入れのある方は、お墓さがしをする際に事前に確認をしてください。あとから判明してしまい、防ぐことのできたトラブルになってしまうといろいろと大変かと思います。

「○○宗のお寺墓地を探している」という方は逆に、「宗派自由(不問)」や、「いままでの宗教宗派自由(不問)」とうたっている墓地が、実は宗派を明記していないだけで探している墓地であるという可能性もありますので、これを知っておくと選択肢が増えるかと思います。

墓地や霊園のチラシやパンフレット、webページを見る際には「宗教自由」の文字を探してみると、どこかに書いてあるかもしれません。より一歩安全で納得のいくお墓さがしができると思いますので是非探してみるか、担当の営業マンや管理事務所の方にたずねてみるといいと思います。

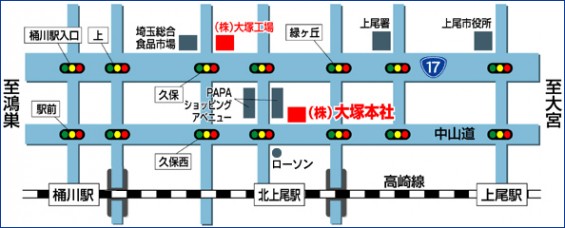

より詳しくは、下記問い合わせまでお気軽にご相談・ご質問ください。お墓ディレクター有資格者(石産協)やお墓相談員(全優石)など専門の知識のある者が丁寧にご対応させていただきます。

お問い合わせ、お越しの際はこちら → お墓無料相談窓口

お問い合わせ番号 0120-36-1217(代表)