2014年2月25日 火曜日

先日、埼玉県吉見町にあります、岩室観音に行ってきましたのでご紹介いたします。

ここ岩室観音は、東松山市街からほど近い吉見百穴に隣接しています。すぐ裏手に広がる山は、武州松山城の跡地で、松山城の搦め手の一部にも位置しています。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

岩山のはざまに、とても歴史を感じさせる趣のお堂があります。そして両サイドの岩山もくりぬかれているんです。

向かって右の岩穴↓

反対側(向かって左側)です↓

こちらの石仏は八十八体あり、こちらで拝むと、四国八十八カ所を一遍にめぐるのと同じ功徳があるそうです。

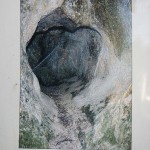

↓こちらは胎内くぐり。ここをくぐると諸難を除き、安産その他の願いごとが叶うと言われて居ます。とあります。そして二階にはご本尊が鎮座されています。

天井というか梁というか、とにかく千社札がいっぱいです。

このお堂の裏側は峻嶮な山道が続いていて、ここを上っていくと松山城に上ることができます(滑りやすいので注意が必要)

ものすごい道?です(^_^;)

くさり場もあります。そしてここを登るとたどり着くのがこちら右側の写真↓

こちらも胎内くぐりのようにも思えます。そうなのかな?

案内板がありました。この近隣は吉見町百穴ふるさとの緑の景観地として指定されているようです。

現在のお堂は江戸時代の寛文年間(1661~1673)に建てられたものだとか。珍しい懸造りという様式のお堂だそうです。

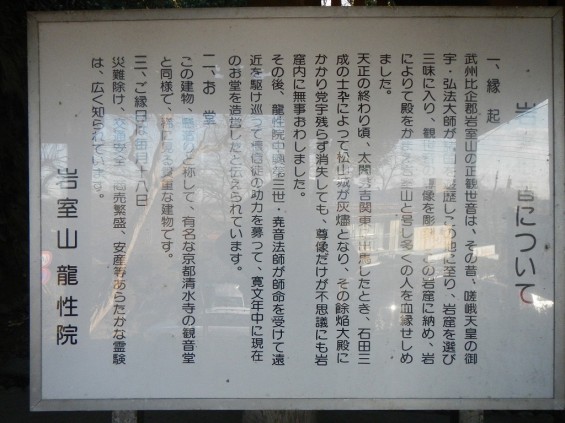

↓こちらの看板はお寺様の建てたものかと思いますが、なんと空海(弘法大師)さまが建てたと記されています。

そしてその後、天正の世に太閤秀吉の北条攻め、関東征伐の際に石田三成の部下によってすぐ裏の松山城が燃やされ、その余炎によって類焼してしまったそうです。が、尊像だけは無事に残っていたとか。(石田三成の北条攻めについては、こちらの記事や、こちらの記事でも忍城攻めも書いています)

そしてこの懸造りという様式は、京都の清水寺の観音堂をはじめとても珍しい作りだということが書いてあります。

この日、このあと裏山の松山城に登ってみたのですが、それはまた別の記事で書いてみます。

↑岩室観音堂の裏(松山城側)から見た様子

吉見百穴はすぐ隣にあります。

昔武田信玄がここ武州松山城を攻めに来た際、甲州から金山衆を呼び寄せ、百穴の岩山から坑道を掘らせて城に侵入しようとした作戦を立てたりしたこともあったとか。

古代人のお墓?とも住居跡?とも言われている百穴のほか、いろいろな歴史のあるエリアなのですね~

←クリックすると拡大。

←クリックすると拡大。