2014年8月6日水曜日 晴れ

こんにちは。関東一円にて霊園と墓地をご案内し、墓石の製造加工と墓地への施工をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

今日は8/6。広島平和記念日、広島原爆忌です。テレビ番組や新聞雑誌など、第二次世界大戦と戦後の混乱期についての話題やドキュメンタリー、ルポなども多く目に入る季節です。今日6日の広島原爆忌、9日の長崎原爆忌、15日の終戦記念日(終戦の日、戦没者を追悼し平和を祈念する日)と続くこの季節。新暦での8月盆とも重なることから、全国各地で慰霊の行事が行われます。慰霊ということになりますと、弊社取扱いの「墓石」は供養塔ということになりますので、供養業界にいる石材店としても遠からず関連性のある季節でもあります。

そんな中、私ブログ担当Tは先日埼玉県桶川市にあります「熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡」に行ってきました。桶川飛行学校と通称されてもいます。写真の量がたくさんありますので、二回に分けて記事にすることにしてみます。(後半の記事は、埼玉県桶川市 熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡(桶川飛行学校)に行ってきました②になります)

近年、小説でベストセラーとなり、映画も大ヒット、ドラマ化などの話題も尽きない「永遠の0」でゼロ戦や特攻について大きく話題になりましたが、ここ桶川飛行学校もたくさんの情報があり、ここから特攻に向かわれた方々もいました。永遠の0でご興味のわかれた方は一度は訪れてもいいのでは、と思われる施設です。

※詳しくは「旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会」のhpをご覧ください→こちら

建築以来、76年もの間生き残ってきたという奇跡的な建物です。旧日本軍の飛行学校の建物としては、知覧にも残っていない日本で唯一の建築物。史跡価値のとても高い場所です。

場所はこちら↓

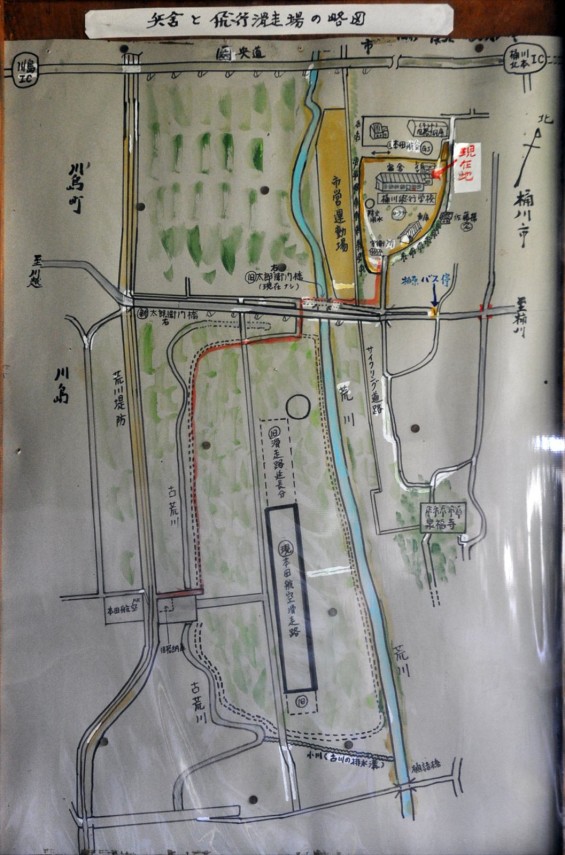

埼玉県道12号川越栗橋線の、荒川を渡る太郎右衛門橋の桶川側の北側にあります。拡大↓

荒川の対岸にあります本田エアポート、本田航空の近くです。というよりも、本田エアポートの滑走路は元々はここ飛行学校の滑走路であったわけです。

県道からの行き方は次の通り。

太郎衛門橋のたもと、県道の最初の信号近くから、このような看板↓が見えます。

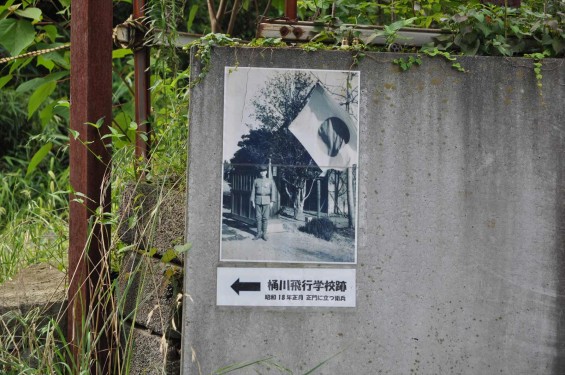

その先にはまた看板が。昔の写真をそのまま活用されてます。

直進すると荒川沿いのグラウンドになりますが、この交差点を右に曲がると飛行学校があります。

100メートルくらい進むと見えてくるのがこちら↓飛行学校の跡地入口です。

この後、説明をしてくれた案内係さんが教えてくれましたが、↑この写真の左側に戦後すぐ進駐軍が駐屯し、カマボコ兵舎が二棟建っていたそうです。

↓正門跡でしょうか。

熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡 公開日:土曜、日曜、祝日 10:00~16:30(冬季16:00) ※本会のボランティアが解説していますので、お声かけください。 車は左側に止めてください。自転車は正面建物の右に置いてください。 ※ここは本会が所有者桶川市の立ち入り許可を得て公開しています。 特定非営利活動法人 旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会

入口の脇にあります↓境界杭 陸軍

入口の左側奥には、弾薬庫跡があります。

すぐ隣、入口すぐの場所には守衛所が。正門脇にあったのでしょう。

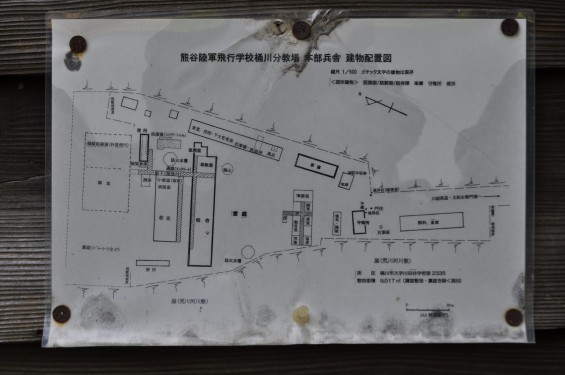

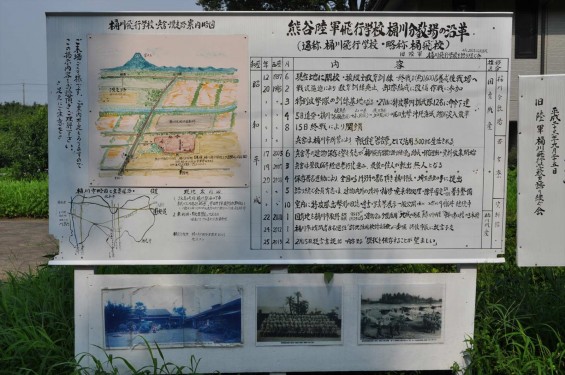

この「守衛所」の文字のすぐ近くに掲示されている、建物配置図です。

配置図と照らし合わせながら確認してみると、

↑こちらの建物は入口から入ると右手に見えるのですが、どうやら「車庫」のようです。あとから教えてもらったところによると、戦後改造されて住居として使用されていたようです。が、よーく見てみると確かに車庫の形の建物でした。

それにしても、築76年で、戦後69年。よくぞ残されていたものです。

↑こちら、正面に見えている建物が飛行学校の本部兵舎。宿舎になります。現存している建物の中心的なものになります。向かって左側が訓練生の宿舎、やや右側が士官の部屋、一番右が医務室で、当時珍しくも看護婦さんたちもいたそうです。パイロットは貴重な人材ですので、様々な待遇も他の兵種とは違っていたのでしょう。

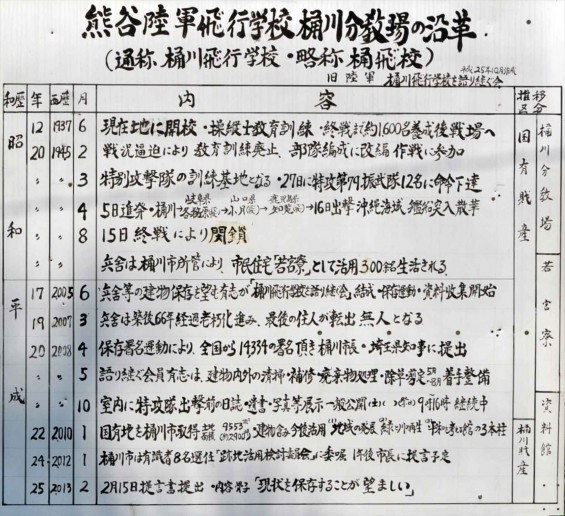

沿革によると、戦後桶川市所管の市民住宅「若宮寮」として300名以上が生活。その後平成19年(2007年)まで住居として使用され、最後の住人の転居にともない、更地にされてしまうところを保存署名運動が起こります。平成22年(2010年)国有地を桶川市が取得。桶川市は有識者8名選任の「跡地活用検討委員会」に委嘱。委員会は「現状を保存することが望ましい」と市に提言書を出したそうです。

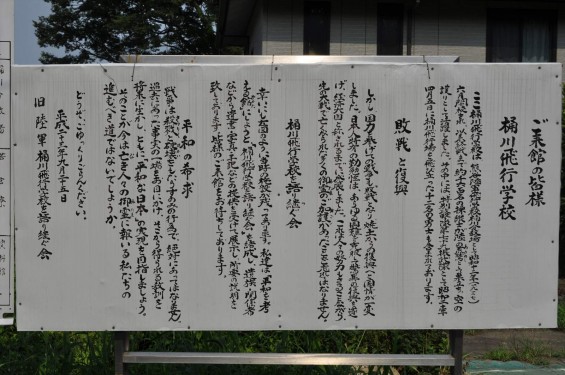

↑右の看板に、この施設の紹介と趣旨がわかりやすく書かれていますので引用させていただきます。

ご来館の皆様 桶川飛行学校 ここ桶川飛行学校は、熊谷陸軍飛行学校桶川分教場として昭和12年(1937)6月開校され、以来終戦まで約1,600名の操縦士が陸の荒鷲(あらわし)として巣立ち、空の護りとして活躍しました。その中には、特別攻撃隊第79振武隊として昭和20年4月5日に桶川飛行場を飛び立った12名の勇士も含まれております。 敗戦と復興 しかし、国力を挙げての戦争も敗戦となり、焼土からの復興へと国情が一変しました。日本人特有の勤勉性は、あらゆる困難を克服して驚異の復興を遂げ、経済大国と称されるまでに発展しました。これは人々の努力もさることながら、先の大戦で亡くなられた多くの御霊(みたま)のご加護があったことを忘れてはなりません。 桶川飛行学校を語り継ぐ会 幸いにも左図のように当時の施設が残っております。私達は「平和を考える館(やかた)」にしようと、「桶川飛行学校を語り継ぐ会」を結成し、遺族・関係者などから遺書・写真・手記などの提供を受けて展示し、所要の説明を致しております。皆様のご来館をお待ちしております。 平和の希求 戦争は殺戮と破壊をもたらすのみの行為で、絶対にあってはなりません。過去にあった事実の一端をお目にかけ、そこから得られる教訓を将来に生かし、ともに「平和な日本」の実現を目指しましょう。そのことが今は亡き人々の御霊に報いる私たちの進むべき道ではないでしょうか。 どうぞ、ごゆっくりごらんください。 平成23年9月25日 旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会

↓本部兵舎の中央入口です。

熊谷陸軍飛行学校桶川分教場本部兵舎跡と書かれた看板が掛かっています。残念ながら「跡」とありますので、戦中の看板ではなく近年掛けられたものになります。おそらく元々の看板などは終戦時に武装解除などなどの処置の際に破却されたのでしょう。

↑右の写真の中央が士官の部屋で、右に続いているのが医務室です。

ここは、戦後取り壊されることなく、満蒙開拓から内地に戻られた方々や、家を焼け出された方々のための宿舎として長い間利用されてきました。「若宮寮」と名付けられ、多くの世帯がここで暮らしていたそうです。

そういった歴史を考えながら観察してみると、「生活感」を見ることができます。元々のガラスは76年前のものなので、現在の完成度の高いガラスとは違って表面がうねっているように見えますし、戦後の居住生活の名残りとして別のスリガラスに変わっていたり、戸や桟も変わっていたりなど散見できます。とはいえ、全体的な印象としては、「古い学校」といった雰囲気。古い建物特有の独特の空気と、どこか懐かしい古い木材の匂いがして、ここだけ時間が止まっているような錯覚を起こしてしまいそうです。

建物の裏側にまわってみましょう。

なんと兵舎の一番端は朽ちて崩れてきています!

↑こちら手前の戸を開けると医務室。朽ちている箇所の同じ建物反対側になります。この写真の右側にあるのが防火水槽。

↓本部兵舎を振り返ってみてみたところ。右側には教室があったそうですが、火事か何かでなくなってしまったとのこと。現在は家庭菜園のような感じになってました。

↓こちらは本部兵舎の裏に渡り廊下で進んだ先にある被服倉庫と便所になります。「便所」と書かれています。

当時使われていた井戸がありました。

↓こちらは窓枠などではなく、一枚ものの大きな鏡。とてもきれいな鏡なのですが、こちらも戦中から生き残った鏡だとか。保存状態の良さと、その強さに驚いてしまいます。

↓こちらは被服倉庫であった部屋を住居として使われていたままとなっています。カレンダーや七輪、タンスなど、生活感が残ってます。写真にはとりませんでしたが、戸の柱にはNHKのシールも貼ってありました。

掛けられているカレンダーを見る限り、比較的最近まで住居であったことがわかります。

トイレです。

昔ながらの懐かしい感じのトイレです。もちろん和式です。キンカクシは戦時中のものではないそうです。お子さんや若い方は、こういったトイレや和式トイレを見ても懐かしいとは感じることもないのでしょうね~。昔はどこもこんなトイレでした。

↓こちらは男性用小トイレ。めったに見なくなったタイプのものです。こちらも昔は公的な建物などはこういったタイプのものが多かったと記憶してます。

そしてトイレを出て、建物を反対側の外から見てみると・・・

裏側が朽ちてしまってます!崩壊一歩手前、いや、崩壊してます。一刻も早く手当が必要ですね。

そんなトイレのすぐ片側には、本田航空の航空燃料のタンクがあります。丁度給油しに来ていました。ここに貯蔵して、太郎衛門橋を渡った先にある荒川反対側の本田エアポートにて、セスナなどに給油がなされるとか。

↓こちらは戦後に住居として増築された建物です。あとから作られた建物ではありますが、今となっては古さの比較はしようもありません。どれも古くなりすぎて見分けがつかないくらいです。元々は洗濯場であった場所だそうです。

そして案内係さんによると、ここが本田航空のスタートの場所だったとか。今はなくなりましたが、兵舎同様戦前の建物が残っていたとき、本田宗一郎氏もよくここに宿泊していたそうで、ここからセスナを皆で担いで旧県道に架かる橋をわたり、荒川対岸の飛行場から飛ばしたりもしていたとか。県道が大きく新しくなり、橋も現在の太郎衛門橋になってからは、そういったセスナの移動のさせ方もできなくなってしまい、ここには燃料の貯蔵庫のみ、というような状況になったとか。

案内係さんは本田航空の方でも陸軍の方でもなく、ご近所の方でした。しかしながら、戦闘機の急降下訓練を毎日眺めていたという、終戦時に小学生だった方です。進駐軍の米軍人からチューインガムをもらった、と言っていました。

さて、建物の外まわりを見てみましたので、いよいよ建物内部のご紹介に進もうと思います。

内部の紹介については ②の記事に続きます。