12月21日

今日は大塚本社のあります上尾市にある古くからの慣わしをご紹介いたします。

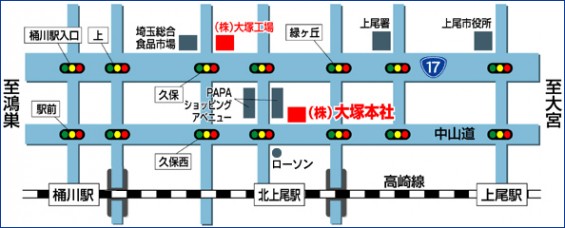

大塚本社から車で10分ほど、西上尾メモリアルガーデンからは車で5分ほどの場所にある『川の大じめ』です。

JR上尾駅西口正面の道路をまっすぐ進んだ右側にあり、大じめと石碑と市の文化財の標識が立っています。「川の大じめ」の「川」とは、川という地名なのです。

平成3年12月1日に無形民俗文化財としして上尾市より指定を受けたようです。(↑西松屋さんは隣の敷地です)

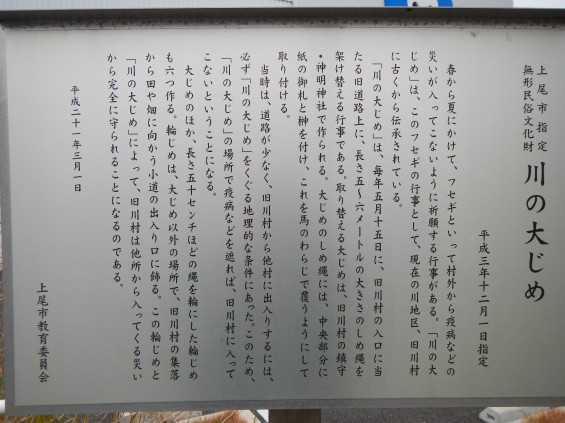

↑こちらの表示板にはこう書かれています↓

上尾市指定 無形民俗文化財 川の大じめ

平成三年十二月一日指定

春から夏にかけて、フセギといって村外から疾病などの災いが入ってこないように祈願する行事がある。「川の大じめ」は、このフセギの行事として、現在の川地区、旧川村に古くから伝承されている。

「川の大じめ」は、毎年五月十五日に、旧川村の入口に当たる旧道路上に、長さ五~六メートルの大きさのしめ縄を架け替える行事である。取り替える大じめは、旧川村の鎮守・神明神社で作られる。大じめのしめ縄には、中央部分に神の御札と榊を付け、これを馬のわらじで覆うようにして取り付ける。

当時は、道路が少なく、旧川村から他村に出入りするには、必ず「川の大じめ」をくぐる地理的な条件にあった。このため、「川の大じめ」の場所で疾病などを遮れば、旧川村に入ってこないということになる。

大じめのほか、長さ五十センチほどの縄を輪にした輪じめも六つ作る。輪じめは、大じめ以外の場所で、旧川村の集落から田や畑に向かう小道の出入り口に飾る。この輪じめと「川の大じめ」によって、旧川村は他所から入ってくる災いから完全に守られることになるのである。

平成二十一年三月一日

上尾市教育委員会

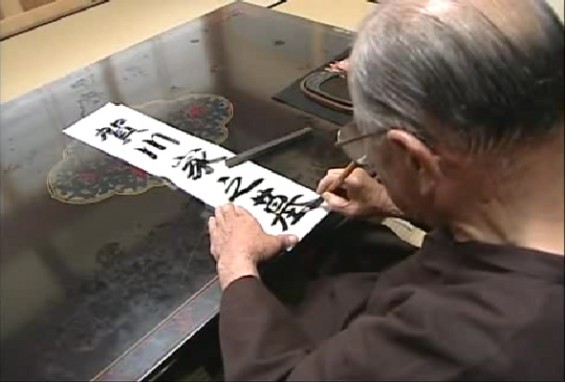

すぐ横には庚申塔(庚申塚)もあります。庚申塔は街道沿いや、集落の境界線に置かれているものです。まさに境界線ですね。石材店の人間としては、こういった石造りのものについつい目がいってしまいます。現在のような石材加工機械の無かった時代はすべて手作業で削り、たたき、彫刻して磨いていたことを思うと、昔の職人には頭が下がります。

文化九年とはっきり読み取れます。文化九年というと、西暦1812年で、徳川11代将軍家斉の世です。伊能忠敬が日本中の地図をつくりながら歩いていた時期で、杉田玄白が蘭学事始を、滝沢馬琴が南総里見八犬伝を書いていた頃でしょうか。世界史で言えば、ナポレオンがロシア遠征に失敗し、暗雲たれこめていた時代です。とにかく、200年以上前ということです。

↑正面から。↓見ざる言わざる聞かざるの三猿がいます。

わらじ?がしめ縄に取り付けられています。

普通の都市であっても、古くからの伝承というものがあったはず。忘れてしまう前に、消えてしまう前にこうして保存なりするということはとても大切なことに感じました。