11月24日 日曜日 晴れ

公営霊園の抽選にはずれたら・・・。

抽選にあたるものとして考えていたお墓のプランがなくなると、途方に暮れることと思います。

以前にも書きましたが、公営霊園の利点が生かせなくなるということは、とてもおおきな壁に受け止められることもあるかと思います。

そのような方に読んでいただこうと、抽選に外れた場合の流れを書いてみました。是非読んでみてください。

■公営霊園は狭き門

そもそも公営霊園の抽選に当選するということは、とても運の良いことです。倍率の高い公営霊園もあれば、申し込めばすぐに入れる公営霊園もあったりと千差万別なのが公営霊園。特に大都市圏にある公営霊園はどこもだいたい高倍率。というのも、大幅な区画造成があっての募集ではなく、「空き区画ができたから募集する」という場合が多いからです。空き区画は計画的に発生するものではありません。お墓を承継(継承ではなく、承継と言います)する方が誰もいなくなったという場合や、霊園の管理料の支払いがストップして数年たった場合などによって空き区画が発生します(霊園ごとの規約などによってそのルールに多少の違いはありますが)。

余談ですが、わたくし担当Tの実家の墓も公営霊園なのですが、30数年前、市役所に夜中から並んで大変な思いをして「抽選権」を手に入れて、運よく抽選に当たってお墓を持てたということでした。時代が変わったとはいえ、そういった方や大変な思いをされている方もたくさんいることでしょう。お疲れ様です。

■落選した場合の選択肢

当選できなかった場合、考えられる方法として、①次年度の募集を待ち再度応募する、②他の場所でお墓(永代供養墓や納骨堂を含め)を探す、③お墓が見つかるまで遺骨を一時保管する(預骨(よこつ)を受け付けているお寺や納骨堂もあります)、というように考えられます。①の場合は当選するまで根気よくチャレンジすることとなると思いますが、遺骨になられた方や遺族のみなさんの心の落ち着きを考えると、できるだけ早めに遺骨の住まいを定めてあげたい気持ちになると思います。これは③の一時的な預骨をするという点でも同じです。②の他のお墓を探すという場合は、お墓の専門家である石材店に相談するのが一番話が早いと思います。

■すぐに入れる民営霊園やお寺は高いのか?

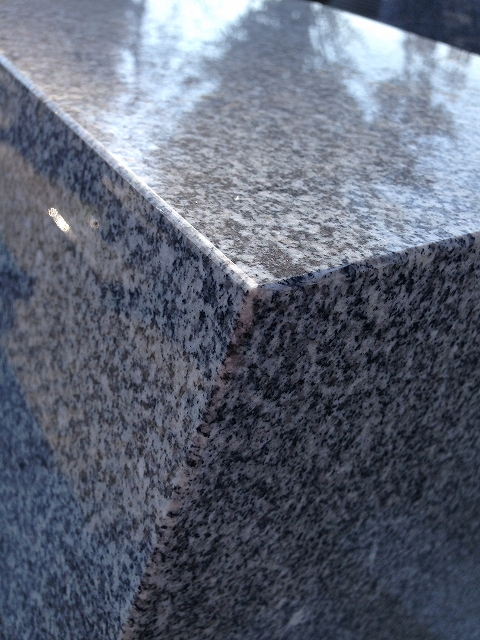

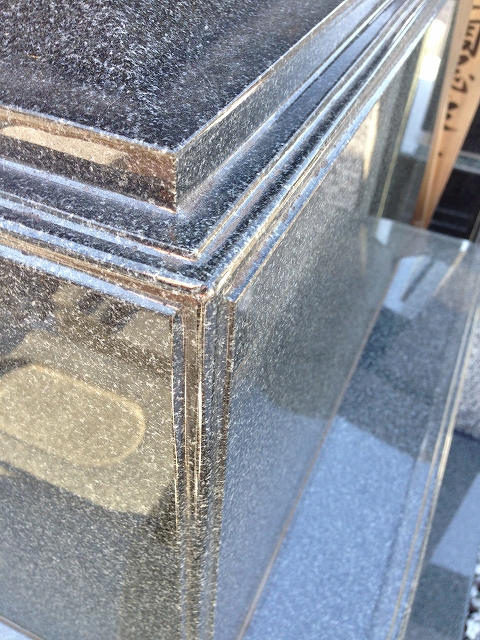

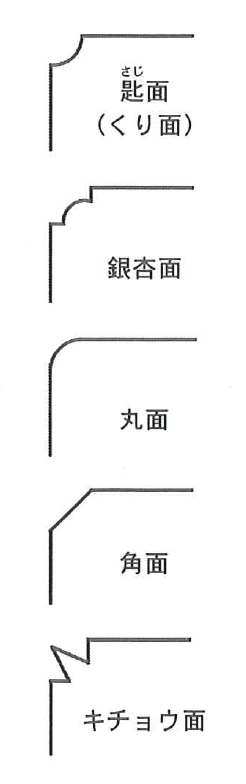

公営霊園を希望される方の中には、民営霊園(民間霊園)に不安を感じている方もいるかと思います。多くの場合が金額面に不安を持たれる場合が多いと思います。金額面で言えば、民営霊園でも廉価でお墓を手に入れることは可能です。お墓の費用は、土地の費用(永代使用料や墓所使用料)と、墓石の値段によって決まります。土地の費用はその墓地のある立地(不動産としての価値)や広さで決まりますので、より都心に近くて広い土地の場合は金額があがり、そうでない場合はより廉価で土地を用意できることとなります。墓石の値段については、使用する石の量と種類によって決まります。わかりやすく言えば、石に限って言うと公営霊園と民営霊園やお寺の差はないとも言えます。お墓に使用する石の量は、墓地の広さによって決まります。より希少価値の高く美しい石を使用し広い区画にお墓を作ろうとすると、それなりの価格となりますが、逆に標準型の一番廉価な石種を選んで小さめの区画にお墓を作れば費用面ではとても抑えて作ることができます。これは公営霊園でも民営霊園でもお墓でも、すべてに言えることとご理解ください。

お寺の場合は檀家となる必要のある場合が多いのですが、檀家に入るということは出費だけの話ではなく、法事に本堂などの施設を使用できたり、供養事を欠かすことなく進められるというメリットも多いということを頭に入れておくとよいと思います。また、墓地の管理者(ご住職など)が常駐しているというのも利点です。また、お寺墓地にも最近は実に様々なタイプのものが出来てきておりますので、必ずしも檀家とならなければならない場合ばかりでなくなってきたのが現在のお墓事情です。

■民営霊園とお寺、将来にわたって大丈夫?

日本では、墓地をつくることができるのは、地方公共団体や財団法人などと宗教法人のみと法令で定められています。(自宅の庭や畑の片隅に墓地があるというケースもありますが、それはこの法令が定められる前からあったもので、法制施行以降は一般人は墓地を作れなくなりました)そのため、どの民営霊園もだいたいは宗教法人か財団法人などが母体となって運営しています。そして宗教法人のほとんどがどこかのお寺なのが現状です。なぜ一般人ではなく自治体や宗教法人でないと墓地がつくれないのかというと、公共的なものになるので「永続性」が問われることだからです。日本のお寺のほとんどは、創立数百年とあり、もともとは公共の施設でした。自治体よりも永続性という意味では信頼性があると言えます。お寺墓地はもとより、そういった過去数百年と続くお寺が運営母体になっているという意味では、民営霊園もまた将来にわたって安心することができる墓地なのです。

公営霊園の抽選にはずれてしまって途方にくれている・・・という方、公営霊園のほかにどういった墓地があるか、少し見て行ってはいかがでしょう?下記の各リンクよりエリアごとの墓地をご覧いただけますので、気になったところを選んで資料請求するか、お電話にてご質問いただければと思います。

東京都の霊園 東京都の寺院墓地

埼玉県の霊園 埼玉県の寺院墓地

神奈川の霊園

千葉県の霊園

静岡県の霊園

群馬県の霊園

茨城県の霊園

※当サイト内の永代供養墓特集のページを見てみる

すぐに永代供養墓の資料を請求したい方はこちら→永代供養墓の資料を請求してみる

少しでも不安の解消となれば幸いです。

より詳しくは、下記問い合わせまでお気軽にご相談・ご質問ください。お墓ディレクター有資格者(石産協)やお墓相談員(全優石)など専門の知識のある者が丁寧にご対応させていただきます。

お問い合わせ番号 0120-36-1217(代表)