2014年2月27日木曜日 雨と霧

先日行ってきました埼玉県は川口市の鳩ヶ谷の総鎮守である氷川神社。今日はこちらをご紹介いたします。霊園・墓石店である大塚の一社員であります私ブログ担当のT、川口元郷聖地からの移動の途中に寄ってみました。川口元郷聖地やかわぐちの杜、川口フォーシーズンメモリアルからも遠くない場所にあるのが鳩ヶ谷氷川神社です。

埼玉県川口市の鳩ヶ谷の中心地、埼玉高速鉄道の鳩ヶ谷駅の近くに鳩ヶ谷氷川神社はあります。平成の大合併により、2011年10月11日に川口市と鳩ヶ谷市とが合併し川口市となった鳩ヶ谷市。そんな鳩ヶ谷の中心地は日光御成道の宿場として栄えた歴史があります。宿場町の中、氷川神社に向かう道があります。

一の鳥居から銀杏並木が続いており、奥に見える鳩ヶ谷氷川神社の存在感を引き立たせてくれています。

決して巨大な神社、社殿ではありませんが、なかなかに美しい佇まいの立派な神社です。氏子のみなさんや街のみなさんの神社を信奉している大きな気を感じられるような気がします。

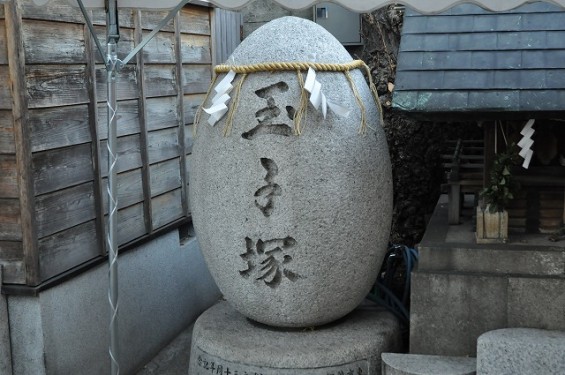

鳥居をくぐると対の狛犬がいらっしゃいます。右側の阿形の狛犬、なんと子連れです。左の吽形の狛犬は玉のようなものを前足で抑えています。右の阿形が母犬で、左の吽形が父犬?石材店のブログ担当Tとしてはこういった石造りの文化にとても惹かれてしまいます。

↑手と口を清める、手水舎。左側に水神宮と銘を刻んだ石碑が置かれています。竜神さまの口から聖水が流れていました。

境内の本堂に向かって左側には「御神水」が湧き出ています。

↑この御神水は境内地下から汲み上げられた湧水だそうで、心身を祓い清め、拝受することにより運気を向上させると言われているとか。自由に汲んでよいようですが、飲む場合は煮沸してからお召し上がりをと明記されてます。

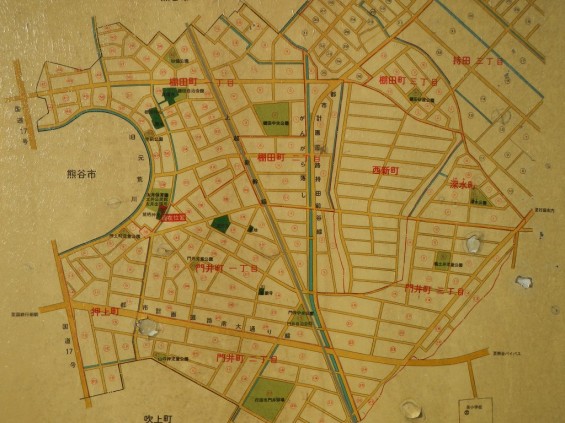

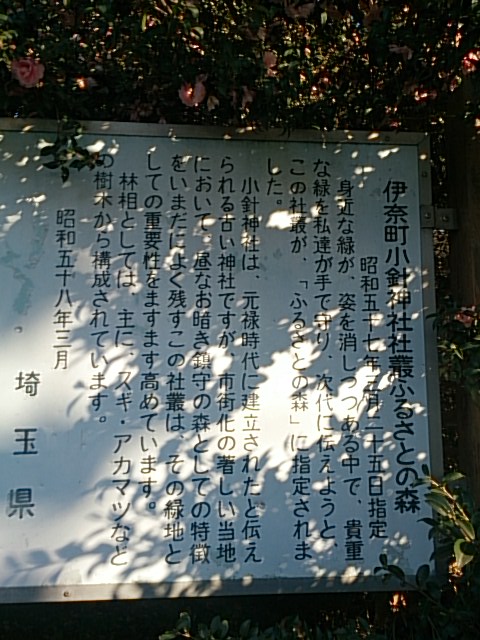

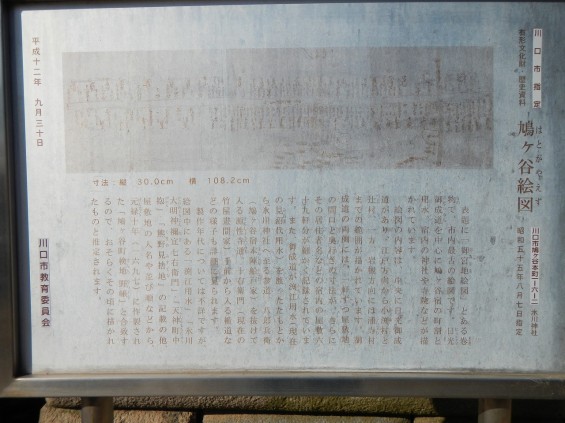

ここには、川口市指定有形文化財・歴史資料である「鳩ヶ谷絵図」が伝わっているようです。

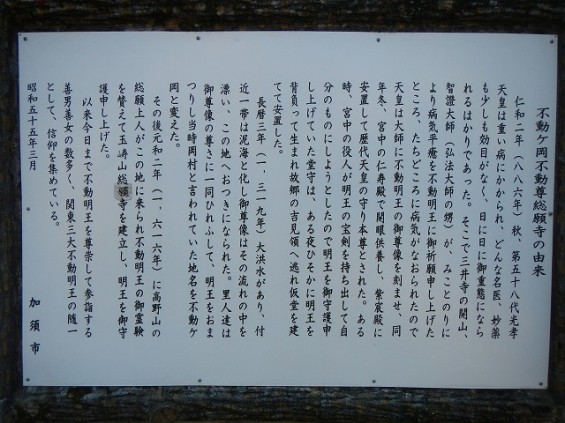

案内板にはこうあります↓

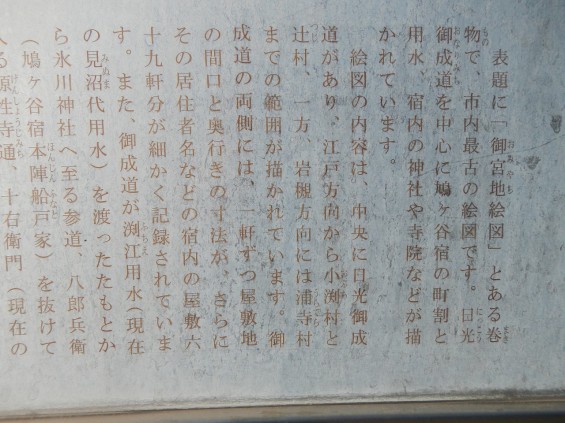

表題に「御宮地(おみやち)地図」とある巻物で、市内最古の絵図です。日光御成道(にっこうおなりみち)を中心に鳩ヶ谷宿の町割と用水、宿内の神社や寺院などが描かれています。

絵図の内容は、中央に日光御成道があり、江戸方向から小渕村と辻村、一方、岩槻方面には浦寺村までの範囲が描かれています。御成道の両側には、一軒ずつ屋敷地の間口と奥行きの寸法が、さらにその居住者名などの宿内の屋敷六十九軒分が細かく記録されています。また、御成道が渕江(ふちえ)用水(現在の見沼代用水)を渡ったもとから氷川神社へ至る参道、八郎兵衛(鳩ヶ谷宿本陣船戸家)を抜けて入る源性寺通(げんしょうじみち)、十右衛門(現在の竹屋晝間家)手前から入る横道などの様子も詳細に見られます。

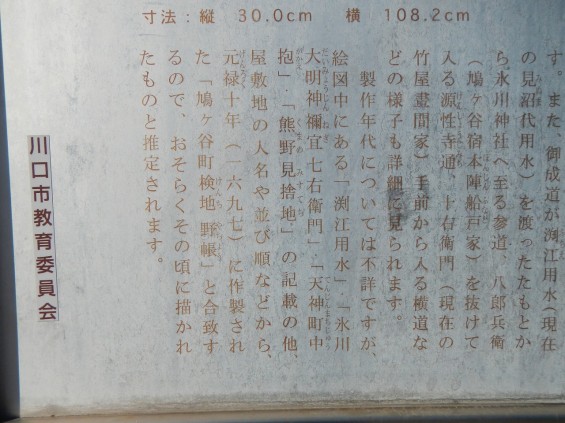

製作年代については不詳ですが、絵図中にある「渕江用水」・「氷川大明神禰宜七右衛門」・「天神町中抱(てんじんまちじゅうがかえ)」・「熊野見捨地」・の記載の他、屋敷地の人名や並び順などから、元禄十年(1697)に作成された「鳩ヶ谷町検地野帳」と合致するので、おそらくその頃に描かれたものと推定されます。

川口市教育委員会

↑以上引用です。

境内には神楽殿もありました。祭礼の際などに神楽や舞など披露されるのでしょう。

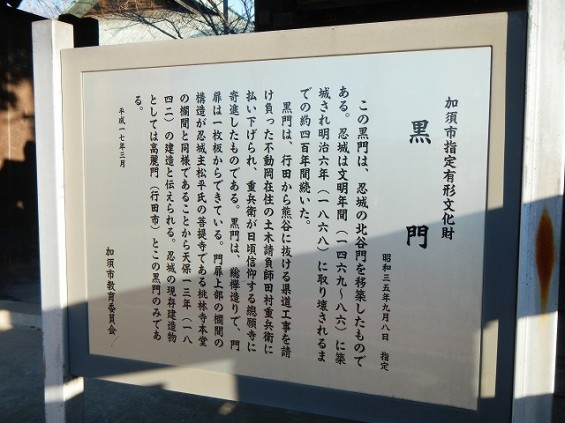

いよいよ参拝になりますが、まずは立派で重厚な門をくぐります。ここから先の大切な空間を守る結界として構えられているこの門、優雅ながら重々しく美しさがあります。

そしていよいよ本殿(拝殿)へ!

と、本日の記事はここまで。

まだまだ見どころたくさんの鳩ヶ谷氷川神社。続きはまた明日にでも書いてみようと思います。

日光御成街道の魅力も追って順々に書いていけたらなぁとも思っていますので、書きましたらまた読んでくれるとうれしいです。

つづく→「・日光御成道 川口市鳩ヶ谷 鳩ヶ谷氷川神社②」

※鳩ヶ谷氷川神社から遠くない場所にあります、川口元郷聖地やかわぐちの杜、川口フォーシーズンメモリアル、川口光輪メモリアルにご興味ありましたらそれぞれリンク先も是非ご覧ください。

←クリックすると拡大。

←クリックすると拡大。