お墓を建てると幸せになる? その2 心のもやもやを整理整頓できます。

前回「・お墓を建てると幸せになる? その1 気持ちの安心が得られます。」に続いての第二回です。

お墓参りをする人としない人がいます。

お墓参りができない人にも理由があり、距離が遠い、お墓に眠っている人は「会ったことのない知らない人」と感じていたり、そもそもお墓の場所がわからなかったり・・・。昨今、お墓離れという言葉もありますが、お盆やお彼岸にお墓参りをするということを「慣例化」された儀式のようなものと感じてしまった場合、「お墓参りとは必要なの?」や「お墓は必要ないのでは?」と考えが進んでしまうことが理由なのではないでしょうか?

では、お墓参りをする人はどのような理由でお墓参りをしているのでしょうか。

この記事を読まれている方は老若男女問わず様々な方がいらっしゃると思いますが、ある程度の年齢になると「身近な人を亡くす」という経験をされていると思います。また逆に若い方や青少年の方の中には、「まだ身近な人を亡くした経験はない」という方もいらっしゃるでしょう。そんな未経験の方は是非想像してみてください。身近な人がある日急に亡くなってしまう日のことを。もしくは大切にしていたペットを亡くしてしまう「ペットロス」の人々のことを。人間は一人では生きていません。自分を生み育ててくれた両親や、共に生活した家族や親類縁者、大切な同僚や友人や先輩後輩、そして自分が育てた子やそれに連なる孫、実にさまざまな人と関係を持って今を生きています。

そんなかけがえのない人を亡くすと、気持ちの整理に時間を要します。

大切な両親、若くしてなくしてしまった我が子、これらの近親者が亡くなられた場合などは、一生かかって気持ちを整理していくという人もいるかと思います。また、小説や映画やドキュメンタリーで目にすることもありますが、戦地で失った戦友を思い70年経っても「申し訳ない」と涙されている方々もいらっしゃいます。人は長い時間をかけて、折に触れ、事があるにつれて、そんな大切な故人に心の中で語りかけます。心の中で手を合わせる人もいるでしょうし、お仏壇があればお仏壇で手を合わせて話しかけるかもしれません。写真が残っていればその写真をみながら。千の風になってではありませんが、空や風に語りかける人もいるかもしれませんね。海の人や山の人もいるかもしれません。

しかし、故人と一番近く語り合うことのできる場はやっぱりお墓なのではないでしょうか。

なぜなら、お墓参りをされる方の多くの方は、お墓参りで手を合わせる際に故人に話しかけていることが多いからです。

ところで、皆さんは「魂」の存在はあると思いますか?

あると考えている方は、亡き人の魂はどこにあるとお考えでしょうか。お仏壇の中の位牌にあるのか、お墓の中の遺骨か、はたまた千の風のように天空にあるのか。古来の日本では、亡くなった人の魂、霊は母なる山に向かったり、母なる海の向こうに向かい、一定期間が経ちますと先に亡くなられてご先祖様たちの例の集合体に合流する、というように考えていたとも言われています。祖霊信仰といい、さらに進んで氏神信仰というものになりますが、各集落や里、村にあります「氏神神社」はそんな氏神様をまつった神社なわけです。

現代のお墓の構造としては、石材でできたお墓の中に納骨室(カロート)があり、そこで亡き人の遺骨は一定年数保管されます。このカロートの下面には「土」になっている部分があり、一定年数を過ぎた遺骨や、カロート内の遺骨がたくさんになったような場合には、その土の部分に遺骨を撒き「土に還ってもらう」構造になっています。お墓とは、土に還ってもらう装置でもあるのです。※現代日本でも、諸事情により1%ほどの地域では土葬されている地域もあります。

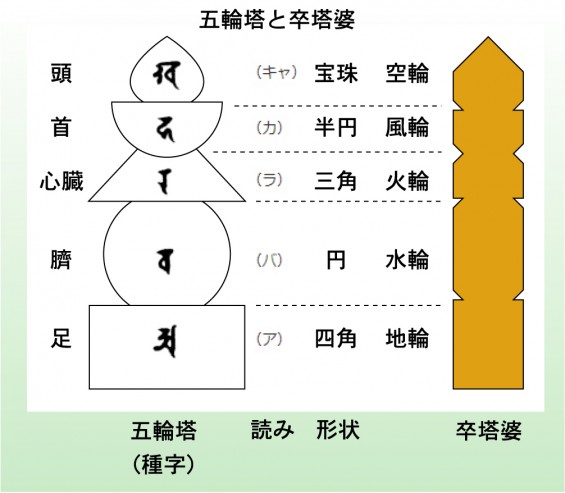

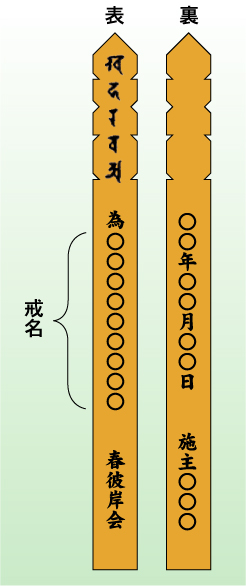

そして、お墓、石塔ともいいますが、この「塔」とはそもそもがお釈迦様の遺骨を納めた施設のことを指します。塔=タワー、という意味合いで定着したのはごく最近のこととお考えください。インドで発生した「塔」というものは、その後三重塔や五重塔に発展したり、石塔(供養塔としての個々人のお墓)に発展してきました。(そして塔婆は石塔のカタチをかたどっています)いまやお釈迦さまの遺骨は世界中の仏舎利塔に分かれて納められています。そして各地の塔で各地の人々によって供養されているわけです。(五重塔について、竹林寺にある五重塔について説明をこちらの記事で書いておりますので、よろしければご参照ください)

日本では、土着の信仰や氏神信仰、中国から伝わったお釈迦様の仏教や、道教、近世になってからのキリスト教や明治になってからの国家神道など、さまざまな考え方が影響し合って現在の「お墓の文化」になっています。

もし亡き人の魂や霊が「遺骨」にあるのでしたら、亡き人に一番近い場所で語り合うことができるのはお墓なのかもしれません。土に還っているご先祖様がいらっしゃるなら、墓地自体が語り合える場ともいえると思います。また現代の日本の仏教では、お墓の引っ越しや新しく建墓する場合、解体の前には「魂抜き」を、完成後には「魂入れ」の法要をいたします。これは石塔自体に先祖代々の魂に宿ってもらうという作業になります。そう考えますと、遺骨のみならず石塔にも魂はいらっしゃることになります。

話を元に戻してみますと、お墓参りをされる方々は「お墓で故人と対話をしている」のですが、どんな対話をしているのでしょうか。人それぞれだとは思いますが、「お墓参りをしたら気持ちがすっきりした」という方はとても多いと思います。きっと亡き人やご先祖様になにか報告し、悩みを打ち明け、気持ちの整理ができたからなのだと思います。報告ならば、進学や就職や結婚や出産や出世など、悩み事ならば亡き人に語りかけることで自身の忘れていたことを思い出したり、語りかけること自体で気持ちの整理整頓になるということなのかもしれません。

氏神信仰の氏神さまは、子孫である今を生きる人たちに、作物の豊作や、大猟、大漁をもたらしてくれる神様でもあります。ご先祖様は子孫であるわたしたちを温かく見守ってくれている存在です。たとえあったことのない遠いご先祖様であっても、子孫を温かく見守る気持ちはかわらないのではないでしょうか。

お墓参りをあまりされたことのない方は「お墓参りで手を合わせて何を考えればいいの?」という質問などもあるかもしれませんが、是非ご先祖様に「ありがとう」と心で語りかけてみてはいかがでしょう。

こんな話を聞きました。刑務所の受刑者に心のケアをされているお坊さんが、受刑者に「お墓参り」についてアンケートを採ったところ、受刑者の98%がお墓参りをしたことがないと回答したそうです。 お墓参りをする、しないが犯罪に直接つながるかどうかは分かりませんが、私は大いに関係があると思います。(後略)

もし受刑者の方がお墓参りをしていたら、気持ちの整理に一役買って刑を受けることにはならなかった・・・という人もいたのかもしれません。全優石吉田会長はブログにて「お墓参りに勝る情操教育はない」とおっしゃられています。よろしければこちらもご参照ください→ 全優石ブログ 2013/07/05 お墓博士の一言 お墓参りに勝る情操教育はない

まだ自分のお墓を作っていない。お墓を近くに引っ越しさせたいがまだ手を付けられていない。そもそもお墓の必要性がわからない。という方は、そんな「故人と対話して心のもやもやを整理整頓する場」を作ってみてはいかがでしょう?自分自身のためにもなるかもしれませんし、またご家族のためにもなるかもしれません。

お墓を建てると幸せになります。心のもやもやを整理整頓できる場、装置が「お墓」でもあるからです。

さて、また近々わたしブログ担当のTもお墓参りをしてこようかな、と考えていますが、みなさんはいかがでしょうか?