2014年8月9日土曜日

こんにちは。東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、静岡にて墓地と霊園をご紹介し、墓石の製造加工と墓地施工をしております石材店の株式会社大塚のブログです。

本日は、69回目の長崎原爆忌です。先日広島原爆忌の9日に記事にしました「埼玉県桶川市 熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡(桶川飛行学校)に行ってきました①」の続きになります。原子爆弾投下とは直接の関係はありませんが、先の大戦での悲劇を振り返り、亡くなられた多くの方に手をあわせるということは、供養産業の中にいる石材店の大塚としてもとても大切なことと考えています。

さて、前回は埼玉県桶川市にあります、熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡(桶川飛行学校)に行ってきました際の、建物など外回りの写真と様子をご紹介いたしました。

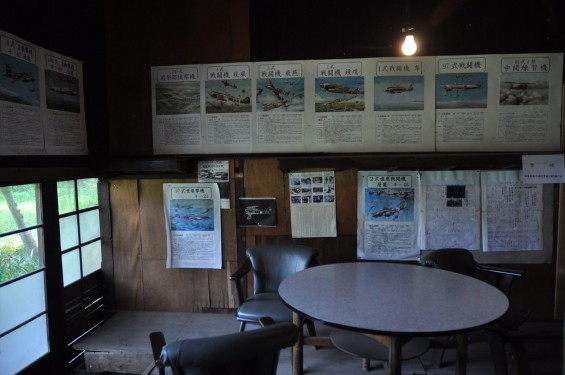

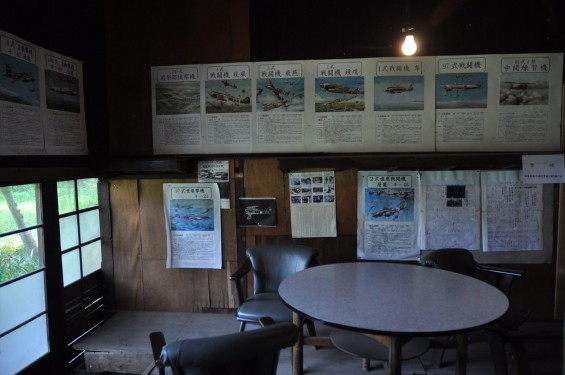

資料などたくさん展示されている、兵舎内部の様子を今日はご紹介してみます。

上記右側の写真に写っています、兵舎入口から「案内」がスタートします。「案内」というのは、ボランティアにて旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会の方々がこの施設と掲示物、背景と歴史とこの飛行学校での訓練生のみなさんの日常の様子や数多の手記、遺書、写真を紹介、説明してくれるのです。

この「案内」というボランティアの方のお話が宝の山でした。行ったときに案内しれくれたのは、終戦時に小学生であったというAさん。訓練機による飛行訓練の様子などを眺めていたという方。もちろん地元の方です。

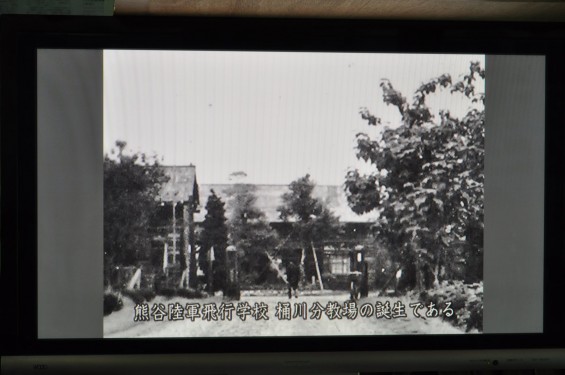

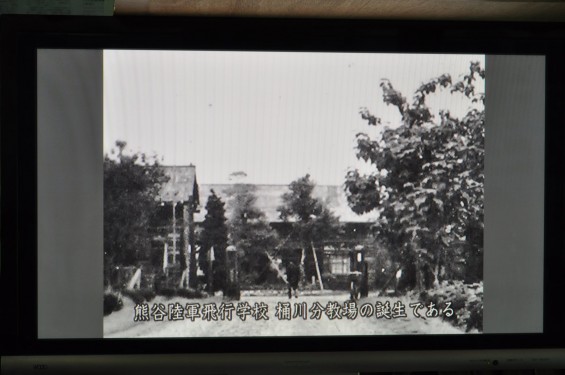

そしてAさんより「これを見ればここがどういったところか、歴史や趣旨がよくわかると思いますので、お時間が大丈夫ならまず見てみてください」と映像を見せてもらうことになりました。

当時を知る方々の貴重なお話や写真がとてもわかりやすくまとめられています。 この映像はDVDとしても販売されているようですが、たまたまこの日は品切れだったようで、後日あらためて求めに行こうと思います。(人気みたいですね)

この映像を見せていただいた部屋、実は訓練生の宿舎だった部屋になります。

傍らには様々なものがさりげなく配置されているのですが、「さりげない」ながらもどれも実は大変貴重なものばかり。

↓こちらの二点は

エンジンの付け根部分と、尾翼の付け根部分なのです。

そして車輪。

練習機とはいえ、立派な軍用機です。多くの残っていた機体は進駐軍によって破壊処分されたそうですが、奇跡的に残されていたようです。

↓こちらは陸上攻撃機の先端部分。近在の農家の方が拾われ、先端をつぶして鍋にしようとしたところ、うまく鍋にできなかったため納屋にしまっていたという一品です。納屋に置かれていたため今日まで保存されていたというわけです。

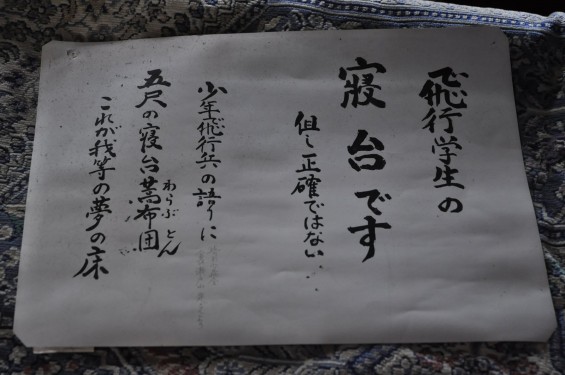

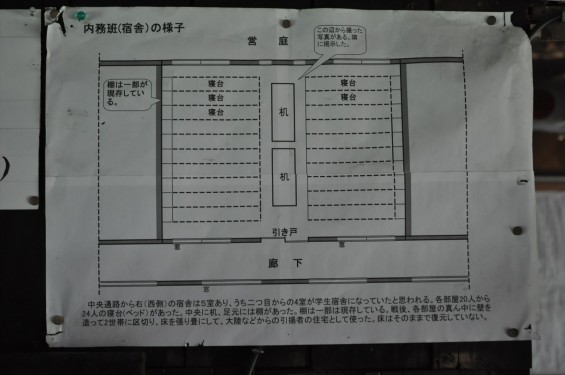

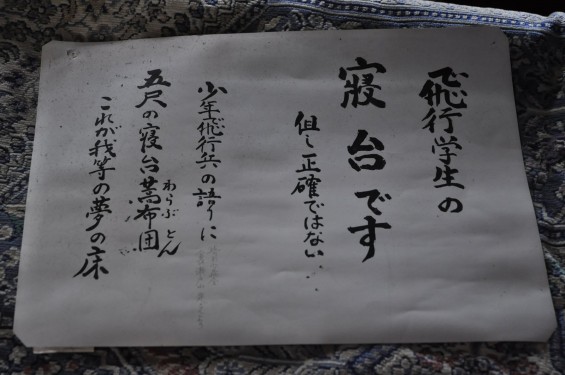

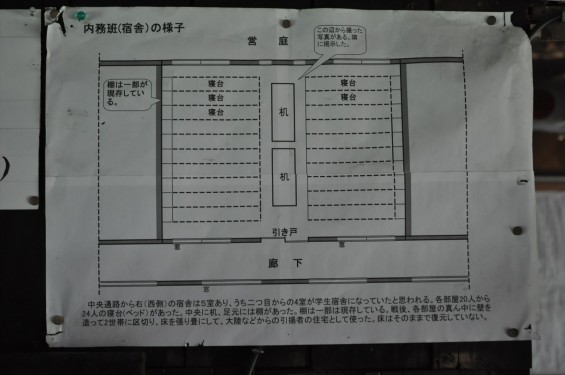

↓こちらは当時の寝台を再現したものだそうです。当然ですが、ベッドだったんですね。

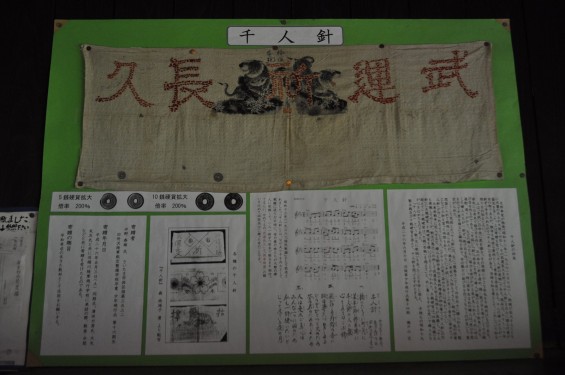

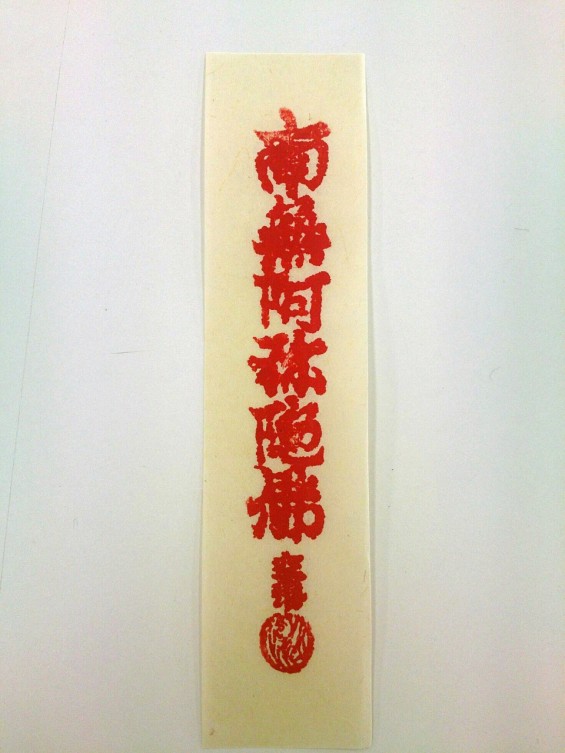

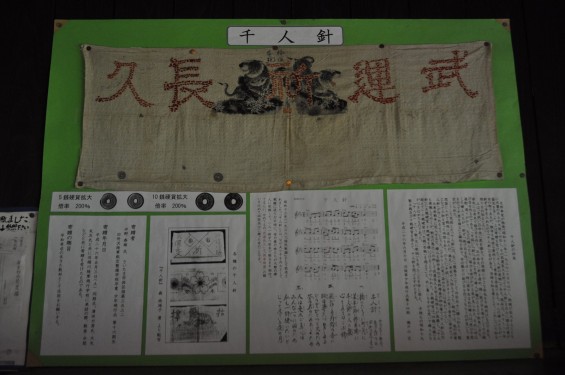

↓千人針とラッパです。

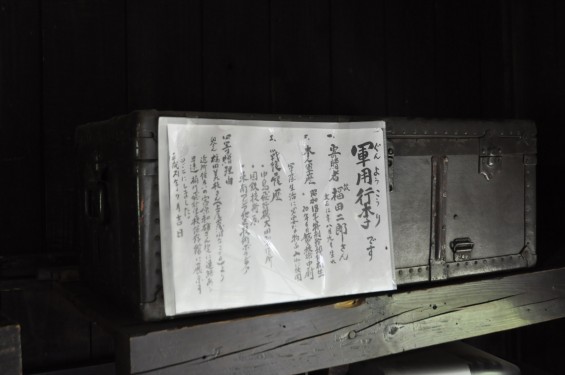

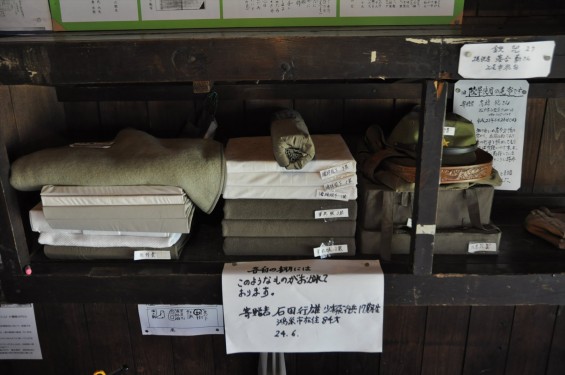

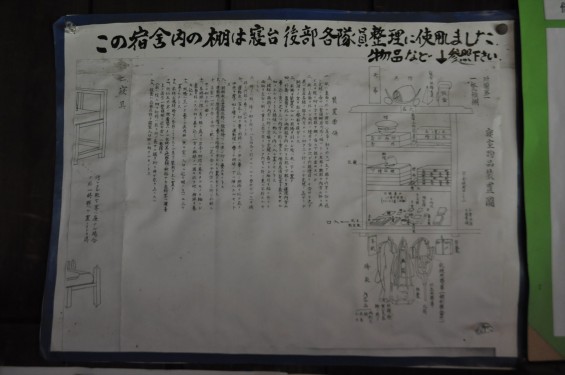

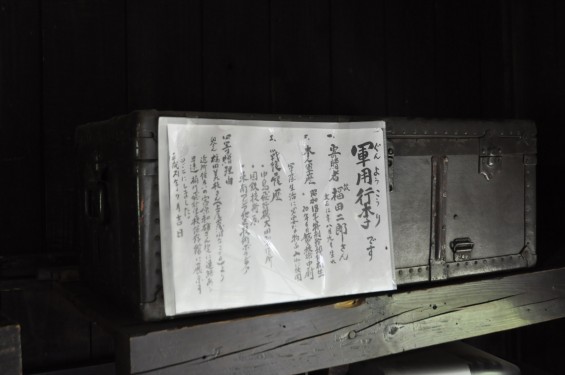

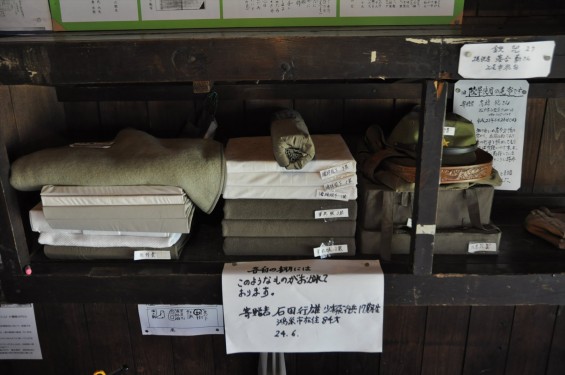

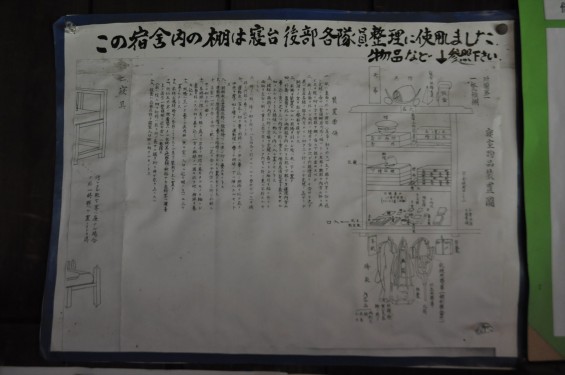

↓軍用行李と、飛行学生の備品を置く棚です。軍ですので、置き方にも細かな決まりがあったようです。

↓こちらは鉄兜(ヘルメット)と陶器製の地雷など。

↓ちいさなものが陶器製の手榴弾。大きなものが陶器製の地雷です。陶器製というところに当時の日本の物資状況をうかがうことができます。

↓左のものが軍用電話。右の実弾はサイズを測り忘れてきてしまいましたが、かなりの大きさの機関砲の実弾でしょうか。ずっしりととても重かったです。

「飛行学校」の直接関係のあるものでなくとも、貴重な戦争関連のものの保存目的であつめられているとのこと。「お祖父さんの手記などありましたら、どんなものでもよいのでコピーをもらえませんか」と依頼されましたので、今度実家で探してみようと思いました。

それでは掲示されているものを見ていってみましょう。

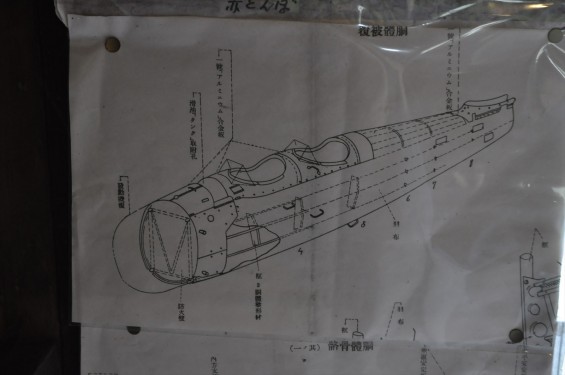

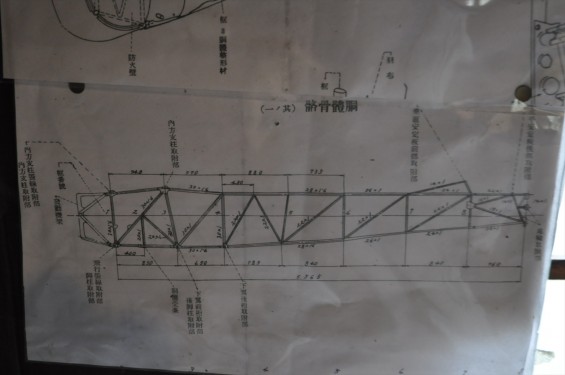

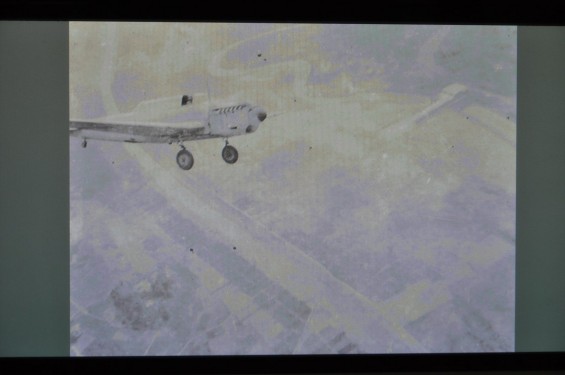

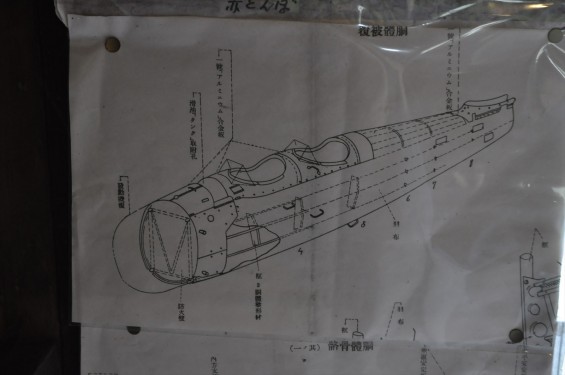

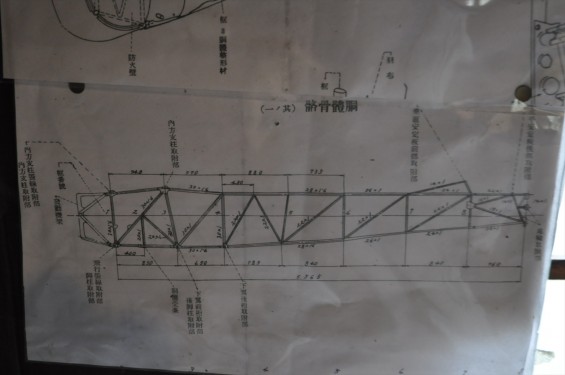

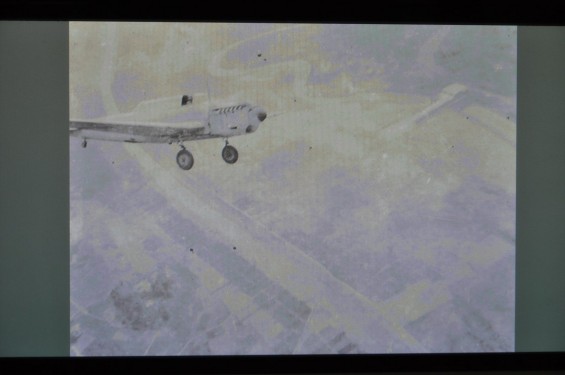

95式1型乙練習機。川田谷桶川飛行場でこの飛行機で日々訓練されたそうです。通称「赤トンボ」だそうです。

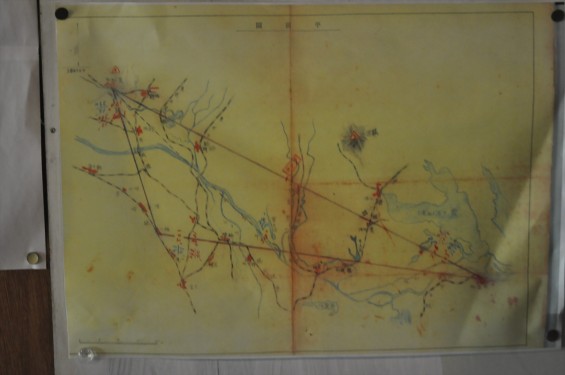

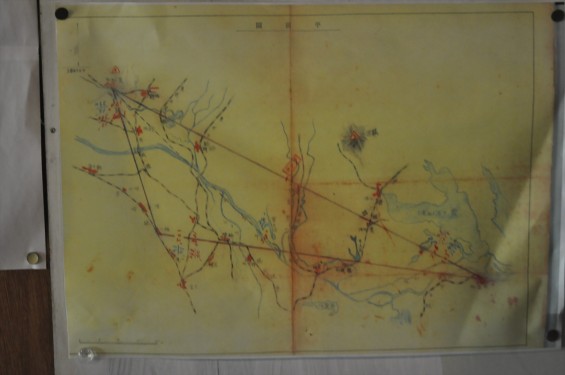

↓まっすぐな川が荒川。右の曲がりくねった川が旧荒川。旧荒川の近くにあるのが格納庫。格納庫は、現在のホンダ航空の建物の近くですね。画像の飛行機の左下にある森が桶川市の泉福寺さま(弊社大塚がいつもおせわになっています)

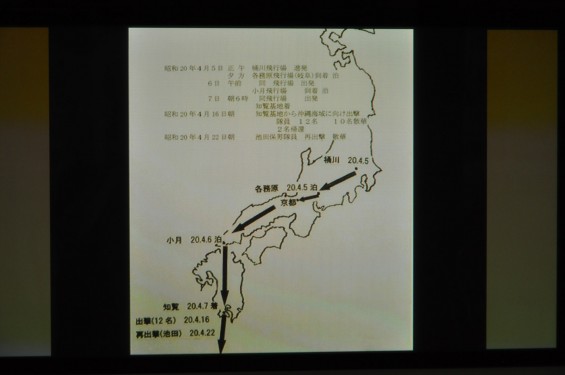

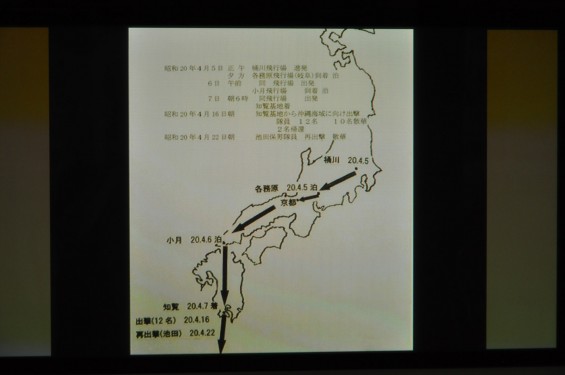

ここから特攻に立たれた方々のたどったルートだそうです。昭和20年4月5日にこの地をはなれ、鹿児島の知覧から4/16と4/22に出撃されたそうです。

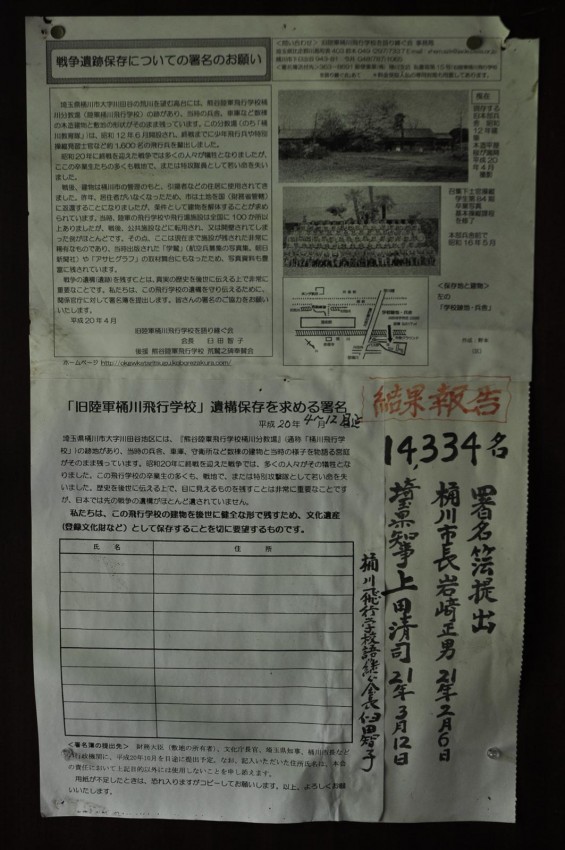

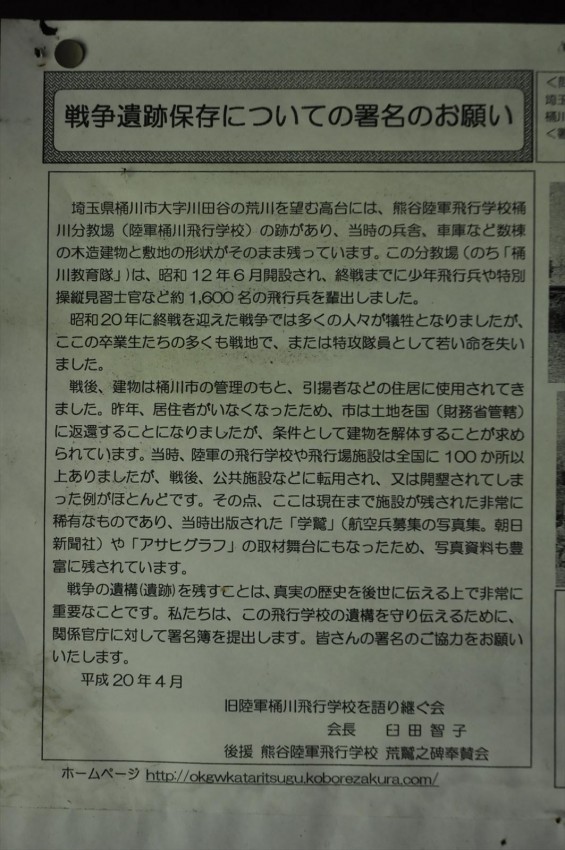

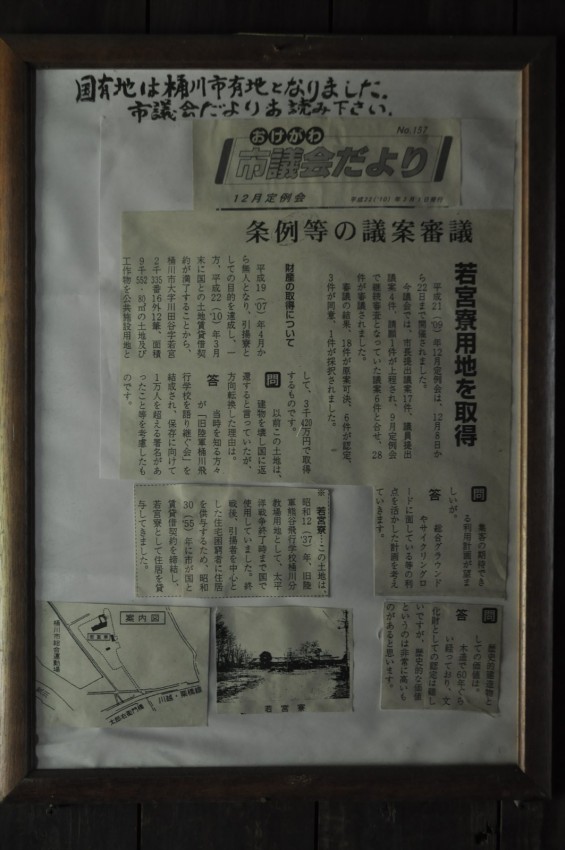

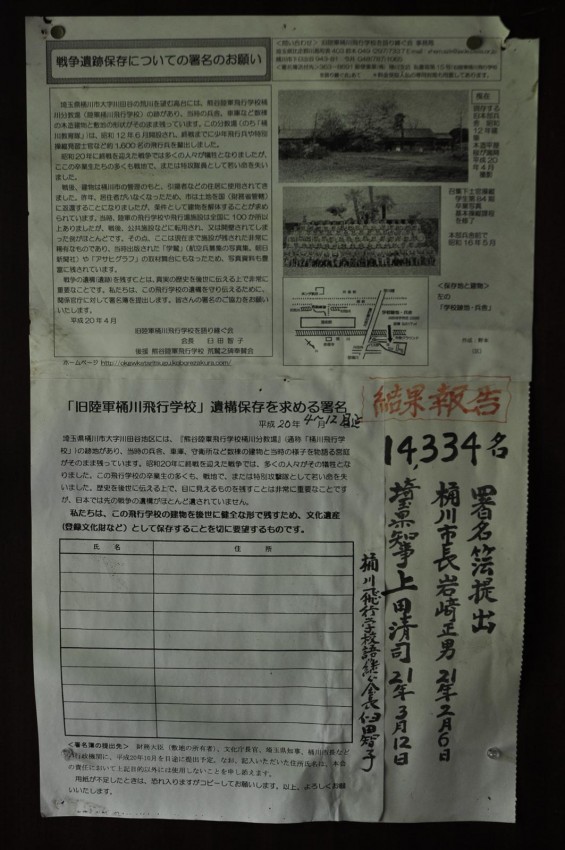

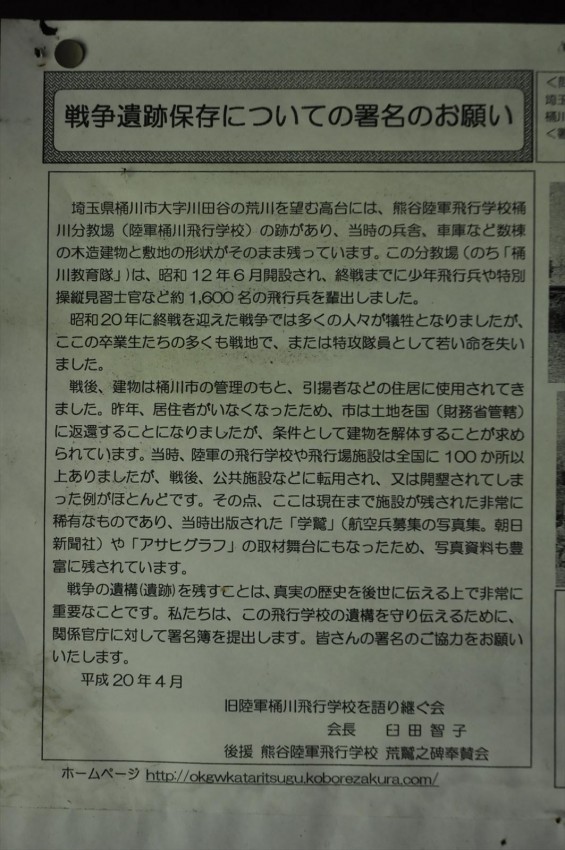

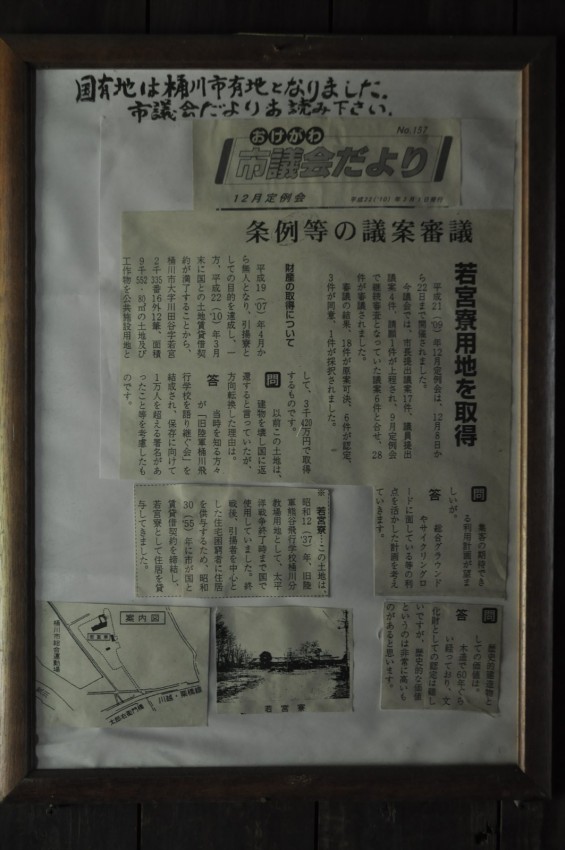

戦争遺跡保存についての署名のお願い。

平成21年3月12日、14,334名の方が署名されたそうです。

そして、国有地が桶川市有地になったそうです。

この宿舎内の棚についての説明がありました。

宿舎の様子だそうです。ずらりと寝台が並んでいたのですね。

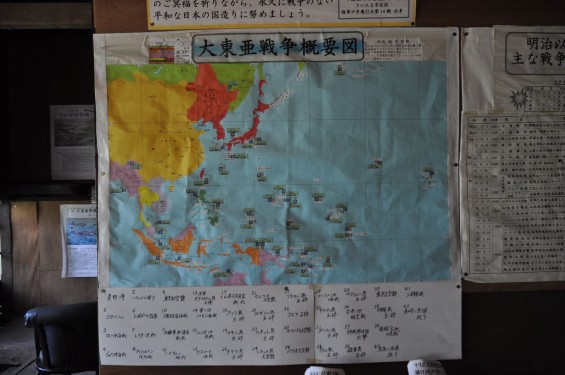

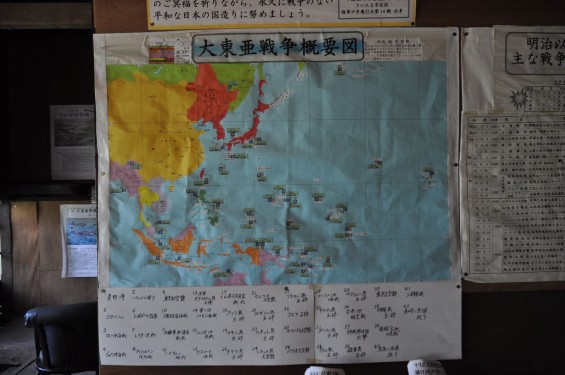

終戦時の陸軍飛行場。こんなにたくさんあったのにもかかわらず、兵舎が現存しているのはここのみ。

戦闘機や攻撃機、爆撃機の模型も時々展示されています。寄贈されたものだそうです。

兵舎内は、いくつもの部屋に分かれており様々な読み物などが掲示されています。

荒鷲の碑があり、千羽鶴なども手向けられています。

↑当時の写真もたくさん見ることができます。↑練習機の向こう側に見えている森は桶川市の泉福寺さまの森になります。

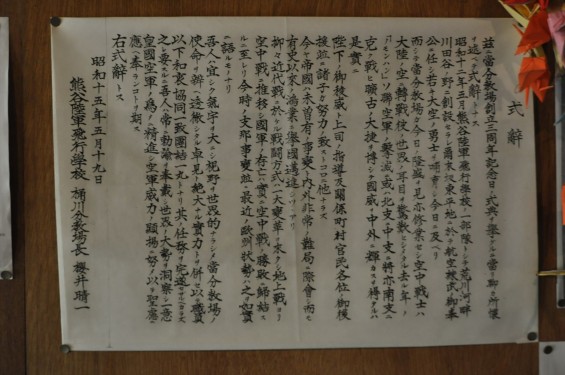

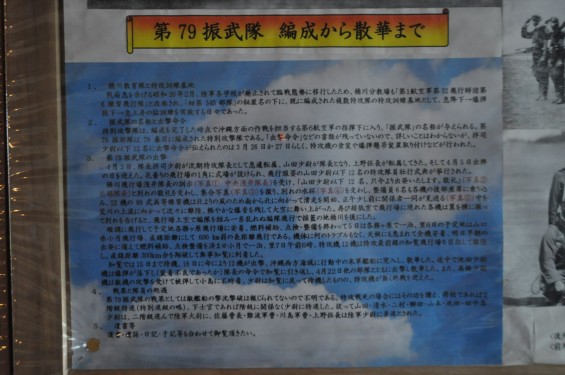

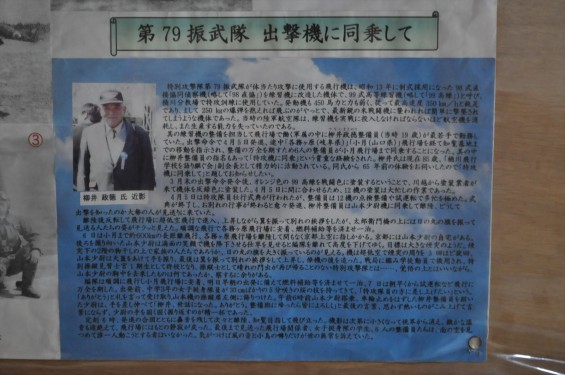

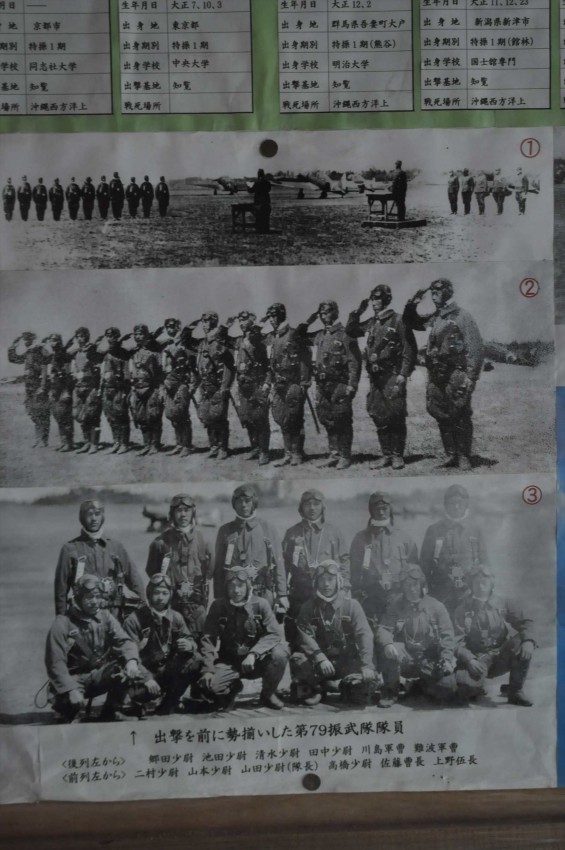

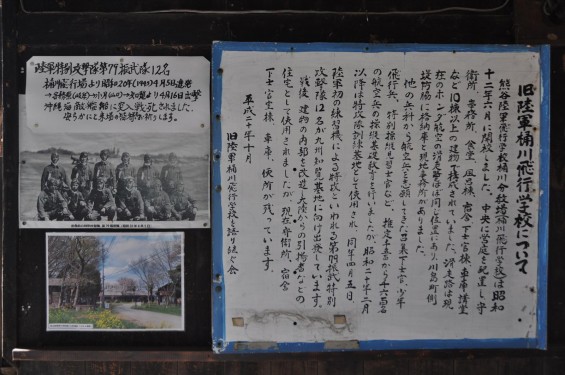

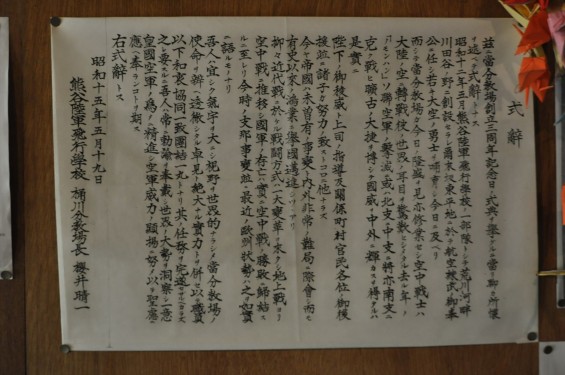

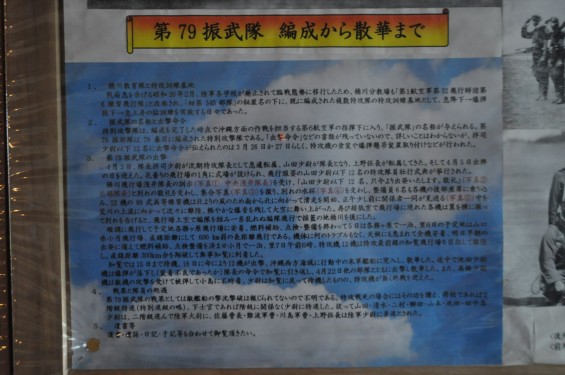

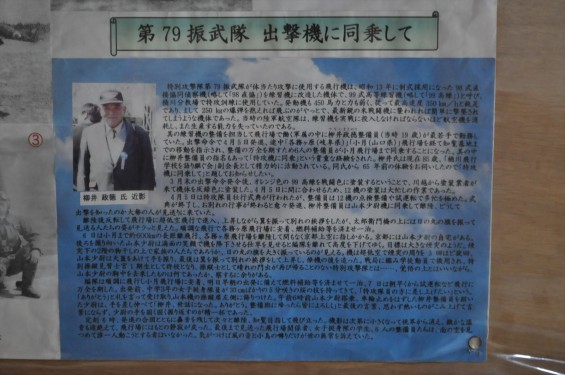

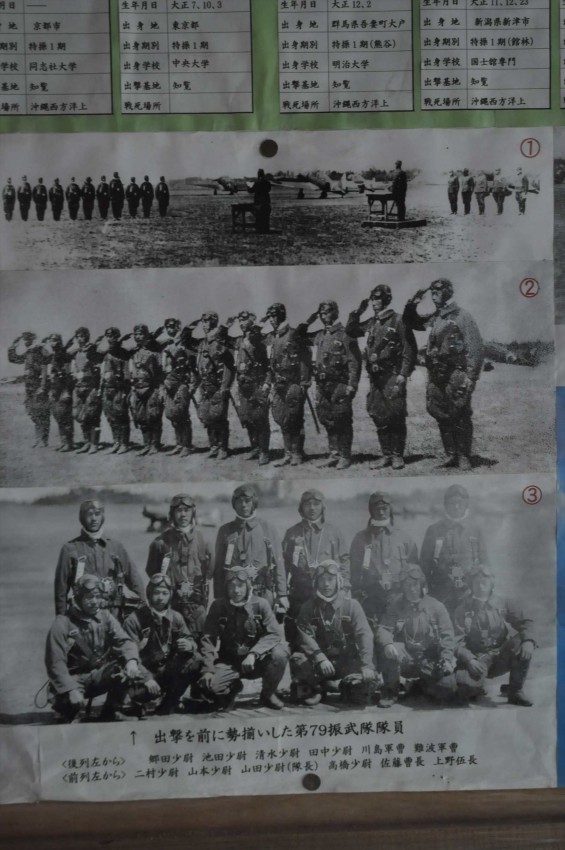

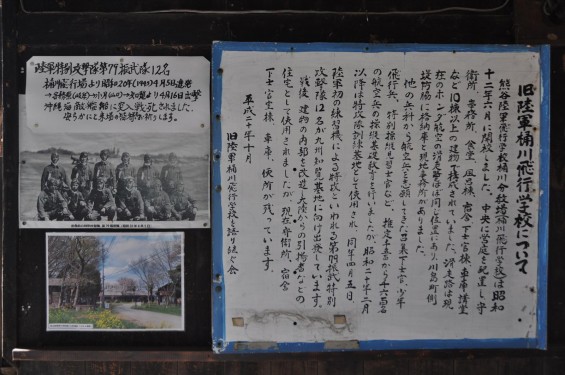

特別攻撃隊第79振武隊と、第23振武隊。99式高等練習機で出撃されたそうです。

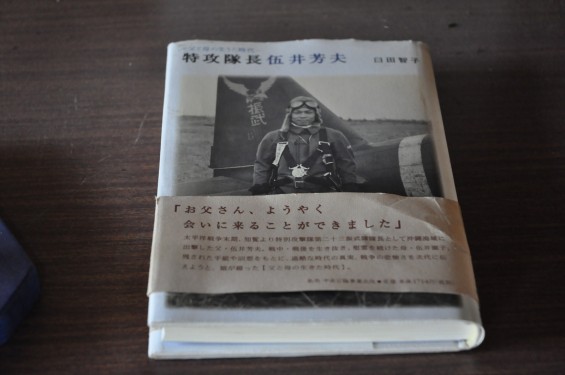

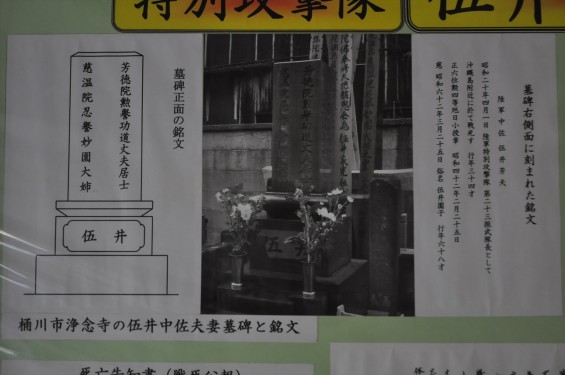

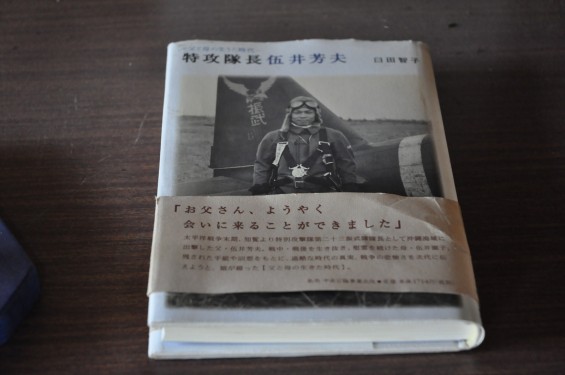

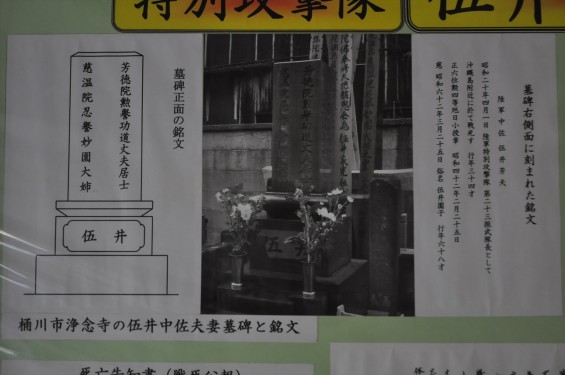

特攻に出られた五井中佐のお墓は桶川市の浄念寺さまにあるそうです。(こちらも大塚がいつもお世話になっているお寺様です)

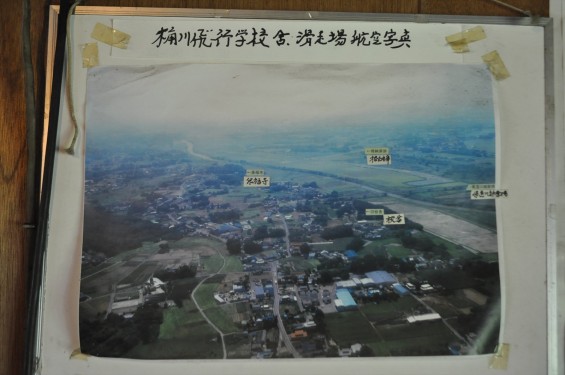

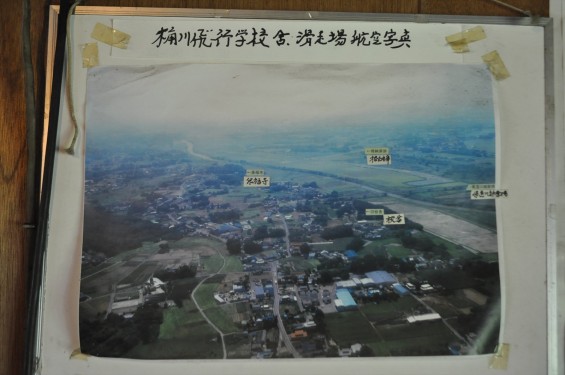

近隣の航空写真です。

↓こちらが古い航空写真。上記写真と向きが逆です。練習機の飛行コースが矢印で示されてます。

兵舎の入口や廊下にも掲示物があります。

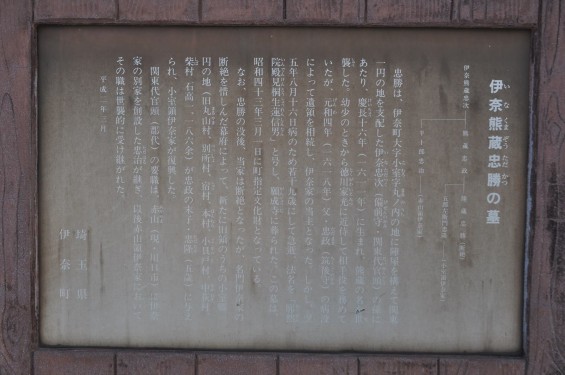

そして、旧陸軍桶川飛行学校についての説明板です。

熊谷陸軍飛行学校桶川分教場(桶川飛行学校)は昭和12年6月に開校しました。中央に営庭を配置し、守衛所、事務所、食堂、風呂棟、宿舎、下士官棟、車庫、講堂など10棟以上の建物で構成されていました。滑走路は現在のホンダ航空の滑走路とほぼ同じ位置にあり、川島町側堤防脇に格納庫と現地事務所がありました。

他の兵科から航空兵を志願してきた召集下士官、少年飛行兵、特別操縦見習士官など、推定1500から1600名の航空兵の操縦基礎教育を行いましたが、昭和20年2月以降は特攻隊訓練基地として使用され、同年4月5日、陸軍初の練習機による特攻と言われる第79振武特別攻撃隊12名が九州知覧基地に向け出発しています。

戦後、建物の内部を改造し大陸からの引揚者などの住宅として使用されましたが、現在守衛所、宿舎、下士官棟、車庫、便所が残っています。

平成20年10月 旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会

以上、引用させていただきました。

廊下は当時の空気がそのままに残されているように感じられます。

廊下の向こうから、航空力学を、操縦訓練を学んだ若者が走ってきそうな気がしてしまいます。

昭和12年6月に開設された分教場です。終戦が20年ですので、8年間しか学校としては機能できませんでした。ということは、当時は真新しい学校であったのでしょう。現在は焦げ茶色に時間の経過を刻んでいます。

今年は終戦69年目です。当時はこの兵舎のガラス窓からはどのような景色が見えたのでしょうか。

最後に、案内係のAさんが何度も言われたのですが、旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会は悲劇を繰り返さないよう平和を願う会だということ。決して戦争賛美が趣旨ではないと言われました。

平和を願い、当時何があったのかを知る施設として、とても大切な戦時遺跡です。これからも大切に残されていくことと、戦時に亡くなられたみなさんを偲び、供養の心をもってこの夏も過ごそうと思います。

※埼玉県桶川市 熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡(桶川飛行学校)に行ってきました① も合わせてご覧ください。