2015年1月9日金曜日 晴れ

こんにちは。埼玉に本社を置き、埼玉のみならず東京、神奈川、千葉、群馬、静岡にて霊園と墓地をご案内し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事という「お墓づくりのお手伝い」をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

本日9日より弊社大塚は通常営業となります。本年もよろしくお願いいたします。

さて本日の内容は、先日の記事・氷川三社に初詣 氷川神社、・氷川三社に初詣 中川神社に続き、氷川女体神社になります。

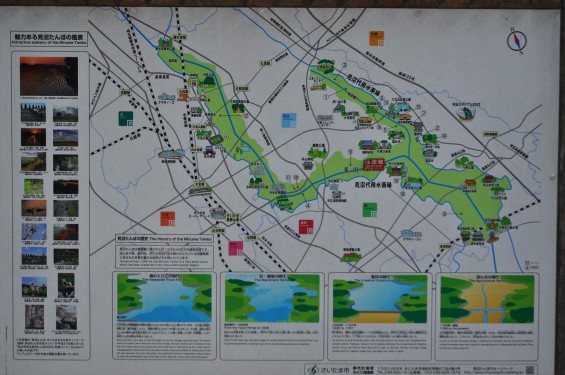

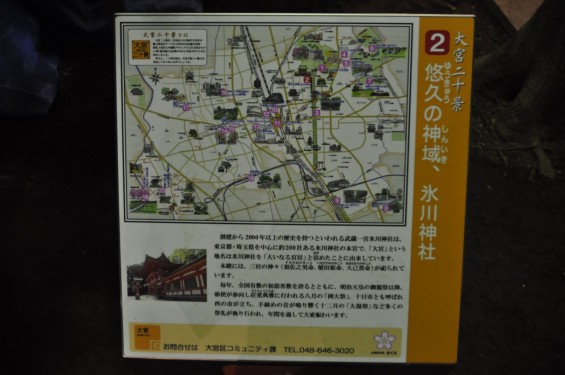

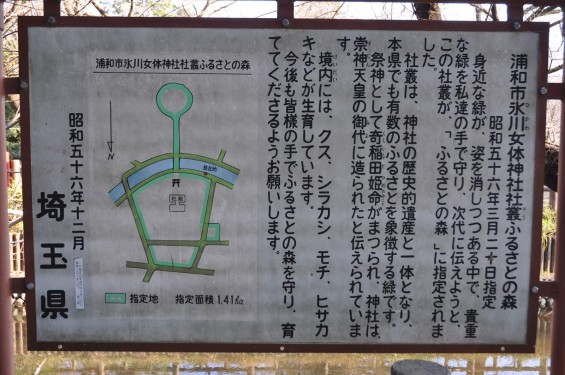

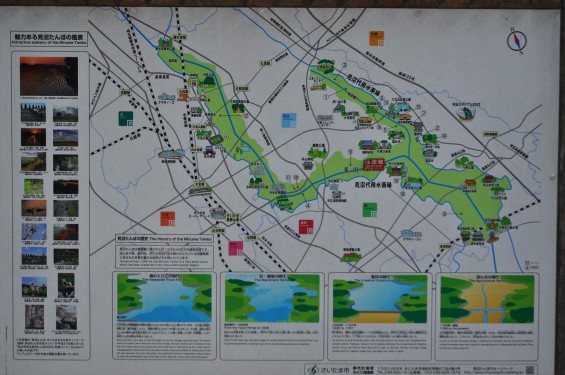

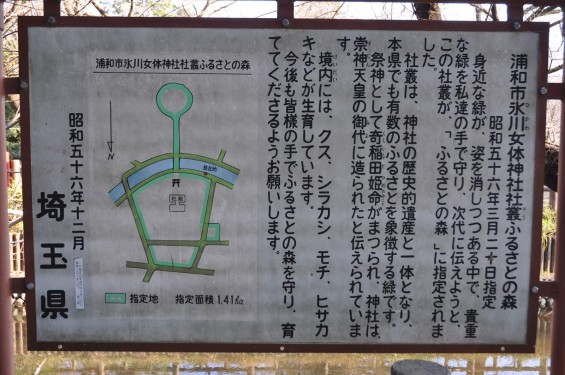

←こちらは空撮の地図

←こちらは空撮の地図

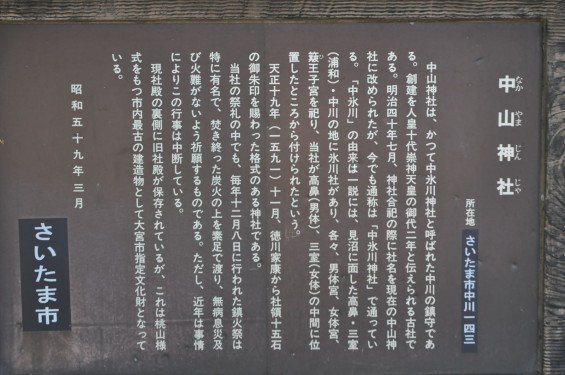

氷川女体神社は、氷川三社と呼ばれる大宮高鼻町の氷川神社(男神)、見沼区中川の中山神社(簸王子社)とあわせて三社一体として「武蔵国一宮」とされている神社です。三社をもって「武蔵一ノ宮 氷川神社」ということとなっていますので、三社それぞれに上下はなく、並列だということとなっています。

その三社のうち一番東にあたるのが氷川女体神社。氷川神社、中山神社から見て、冬至の日の出の方角に建っています。

氷川女体神社は見沼の田んぼ地帯に半島状に突き出た高台の上にあります。赤い欄干のある橋は、見沼代用水西縁にかかる橋です。

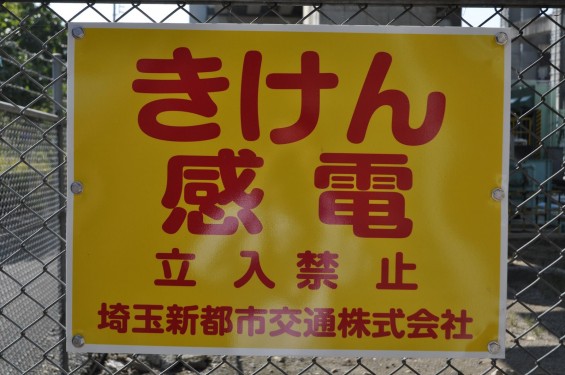

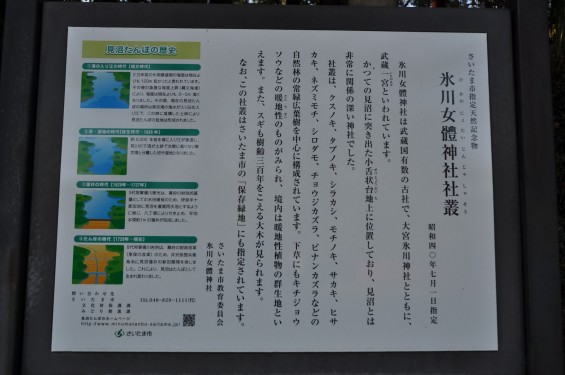

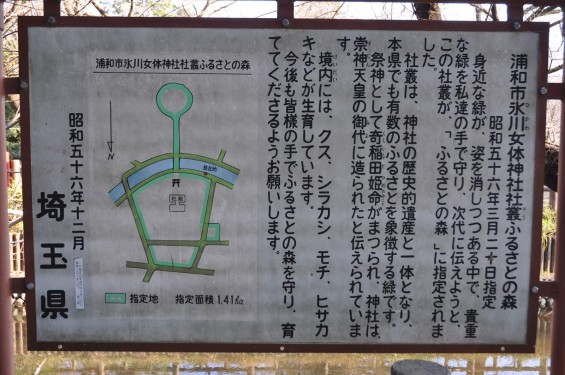

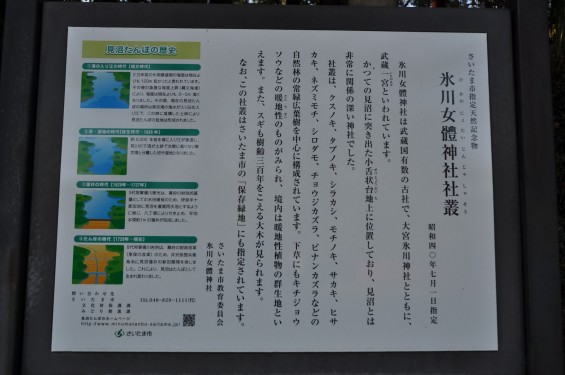

ここ氷川女体神社の社叢(しゃそう)は、貴重な自然の残されているため、大切に保存されているようです。

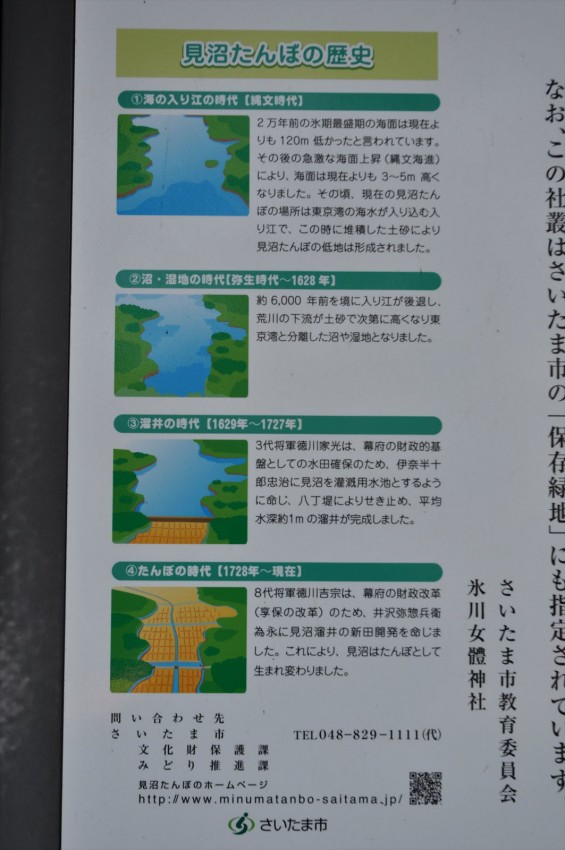

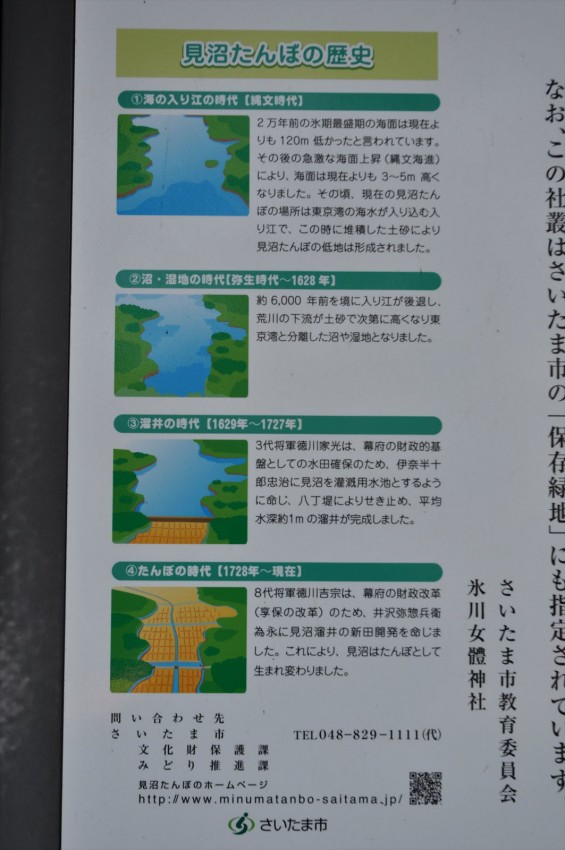

見沼田んぼの歴史。縄文時代の昔は海だったようですが、海が後退することで沼として残りました。この沼が「見沼」です。その後、江戸時代になって干拓されて広大な田んぼとなったのです。

神棚の正しいおまつりのしかた。

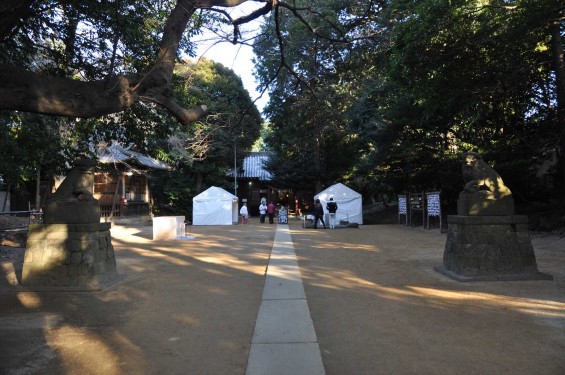

さて、石段を登って鳥居をくぐってみようとおもいます。

鳥居の額には「武蔵国一宮 氷川女體神社」とあります。

鳥居をくぐると手水舎があります。手水の作法にしたがって身を清めましょう。

背の高い木々に囲まれた境内です。美しい石灯籠が目に入ってきます。

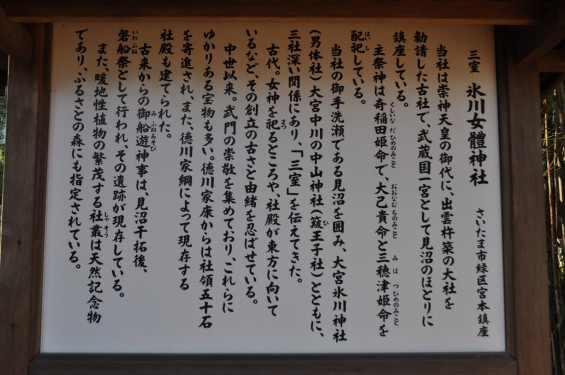

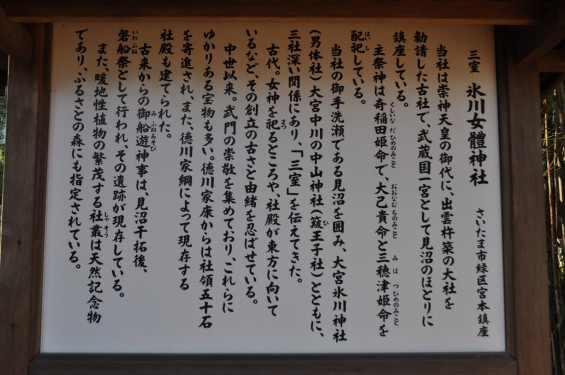

三室 氷川女體神社 さいたま市緑区宮本鎮座

当社は崇神天皇の御代に、出雲杵築の大社を勧請した古社で、武蔵国一宮として見沼のほとりに鎮座している。

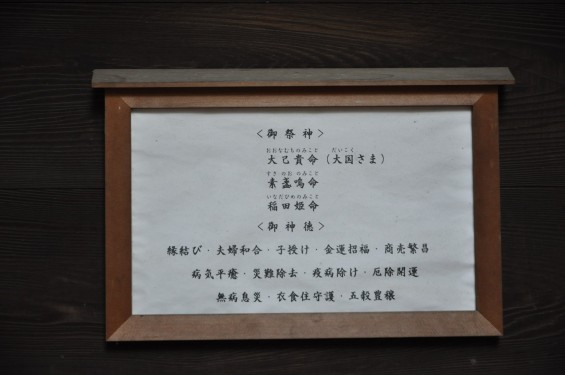

主祭神は奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)で、大己貴命(おおなむちのみこと)と三穂津姫命(みほつひめのみこと)を配祀(はいし)している。

当社の御手洗瀬である見沼を囲み、大宮氷川神社(男体社)大宮中川の中山神社(簸王子社)とともに、三社深い関係にあり、「三室」を伝えてきた。

古代。女神を祀るところや、社殿が東方に向いているなど、その創立の古さと由緒を忍ばせている。

中世以来。武門の崇敬を集めており、これらにゆかりある宝物も多い。徳川家康からは社領50石を寄進され、また、徳川家綱によって現存する社殿も建てられた。

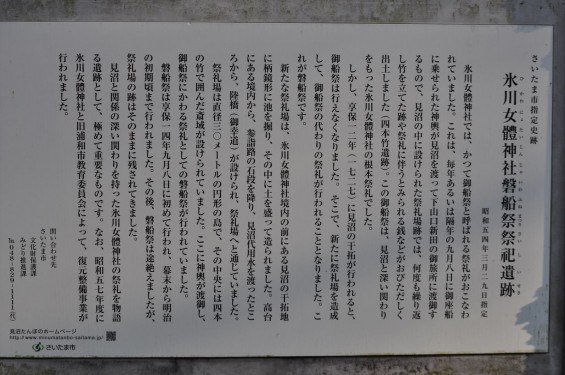

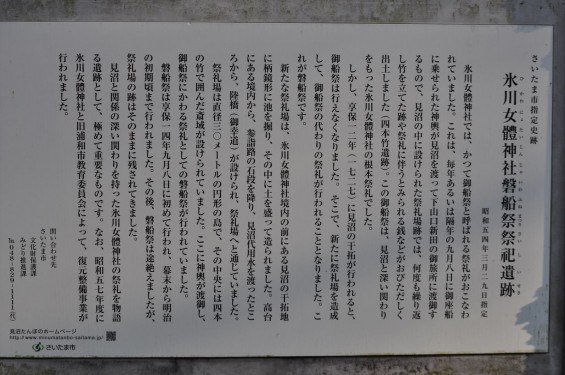

古来からの御船遊(みふねあそび)神事は、見沼干拓後、磐船祭(いわふねまつり)として行われ、その遺跡が現存している。

また、暖地性植物の繁茂する社叢(しゃそう)は天然記念物であり、ふるさとの森にも指定されている。

以上、引用しました。

拝殿です。さっそく参拝いたしましょう。

拝殿の奥には本殿が。

拝殿の額にも「武蔵国一宮」の文字があります。

千木を見てみますと、女性の神様に見られる内削ぎになっているのがわかりました。

←内削ぎの氷川女体神社(奇稲田姫)

←内削ぎの氷川女体神社(奇稲田姫)

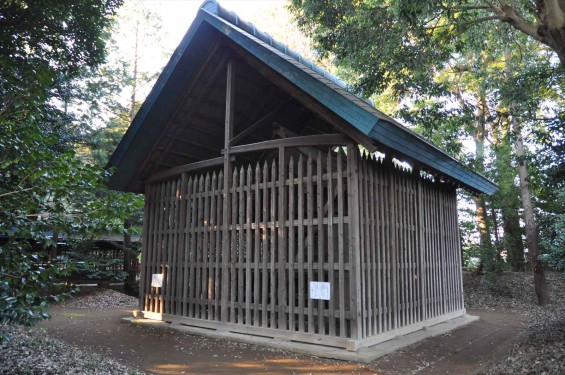

同じ氷川三社のうちの中山神社は、ここ女体神社の息子にあたるため千木が男を表す外削ぎになっています。

←外削ぎの中山神社(大国さま)

←外削ぎの中山神社(大国さま)

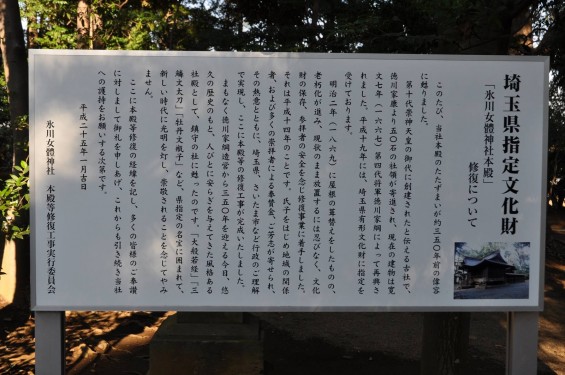

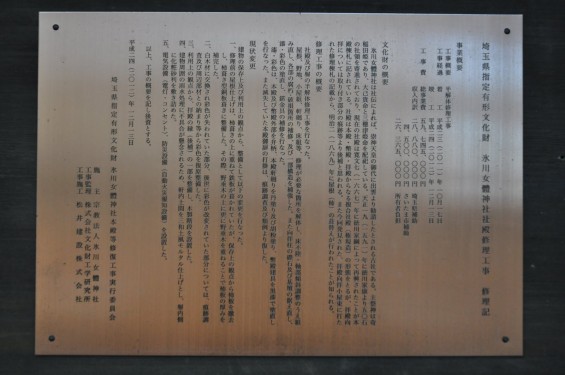

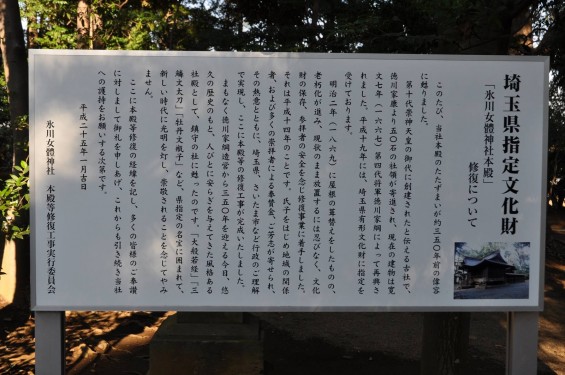

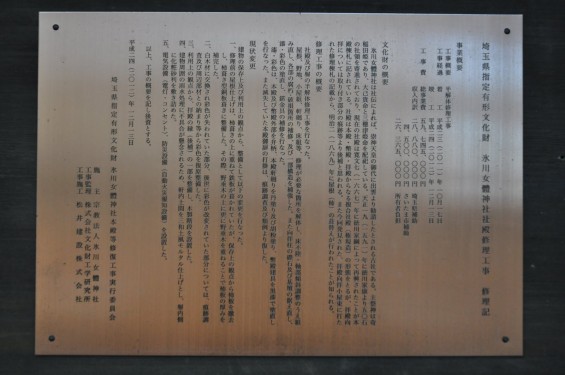

本殿の修復がなされていたようです。

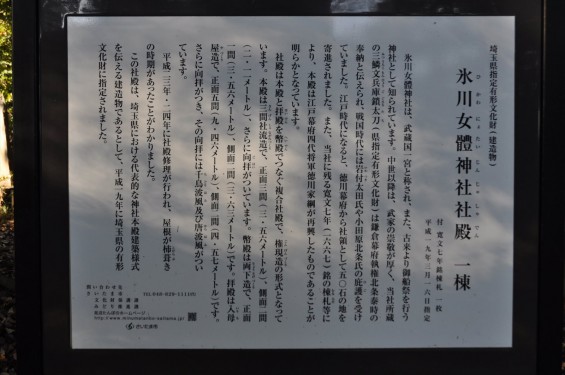

埼玉県指定有形文化財(建築物)にしていされています。

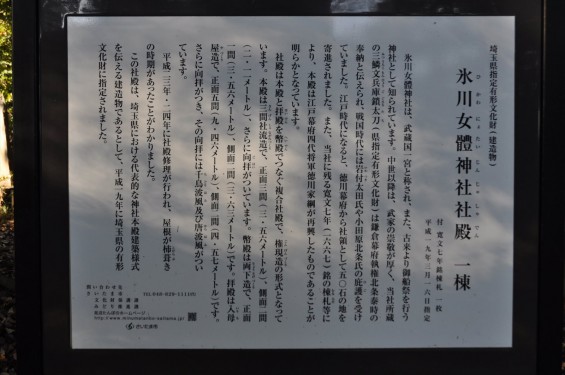

埼玉県指定有形文化財(建築物)

氷川女體神社社殿 一棟

付 寛文7年銘棟札 一枚

平成19年3月16日指定

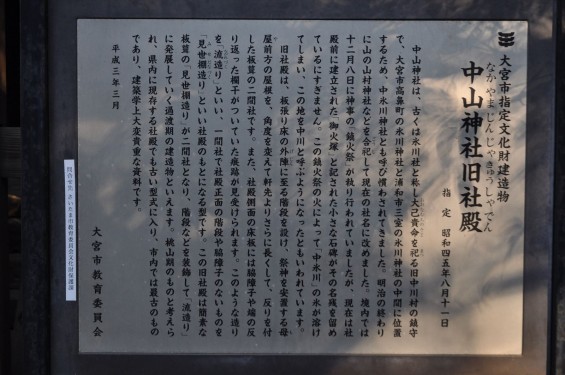

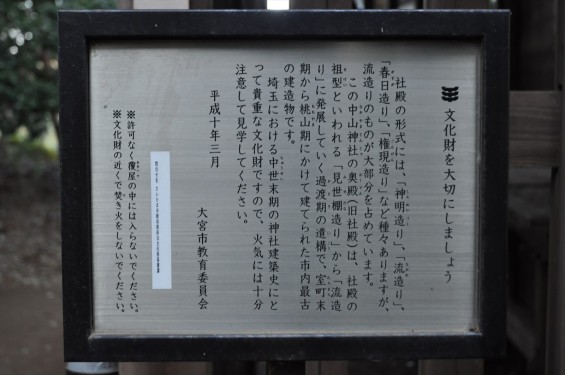

氷川女体神社は、武蔵国一宮と称され、また、古来より御船祭を行う神社として知られています。中世以降は、武家の崇敬が厚く、当社所蔵の三鱗文兵庫鎖太刀(県指定有形文化財)は鎌倉幕府執権北条泰時の奉納と伝えられ、戦国時代には岩付(いわつき)太田氏や小田原北条氏の庇護を受けていました。江戸時代になると、徳川幕府から社領として50石の地を寄進されました。また、当社に残る寛文7年(1667)銘の棟札等により、本殿は江戸幕府四代将軍徳川家綱が再興したものであることが明らかとなっています。

社殿は本殿と拝殿を幣殿(へいでん)でつなぐ複合社殿で、権現造の形式となっています。本殿は三間社流造で、正面三間(3.56メートル)、側面二間(2.11メートル)、さらに向拝がついています。幣殿は両下造(りょうさげづくり)で、正面一間(3.56メートル)、側面二間(3.63メートル)です。拝殿は入母屋造(いりもやづくり)で、正面五間(9.46メートル)、側面二間(4.57メートル)です。さらに向拝がつき、その向拝には千鳥破風(ちどりはふ)及び唐破風(からはふ)がついています。

平成23年・24年に社殿修理が行われ、屋根が杮葺き(こけらぶき)の時期があったことがわかりました。

この社殿は、埼玉県における代表的な神社本殿建築様式を伝える建造物であるとして、平成19年に埼玉県の有形文化財に指定されました。

以上、案内板より引用しました。

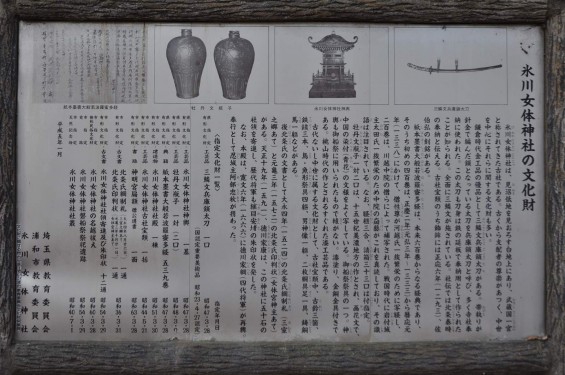

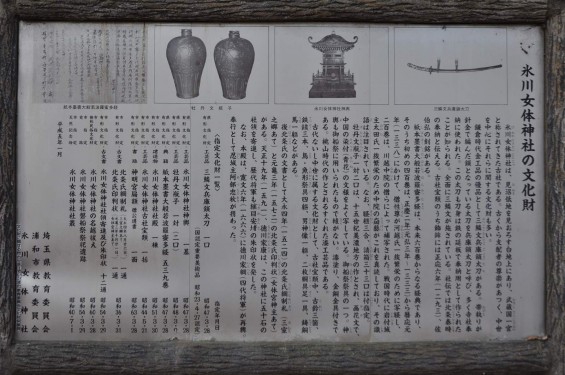

多数の奉納品が文化財として保存されています。

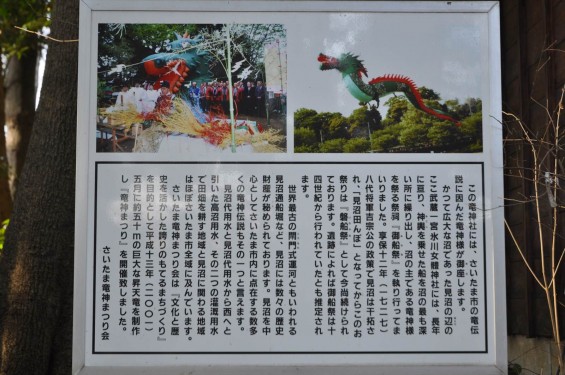

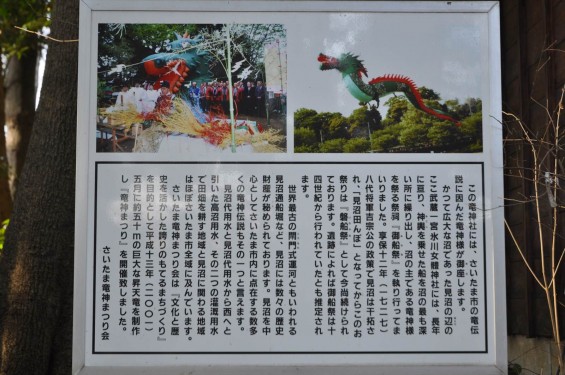

境内にある竜神社。

竜伝説の竜神さまがいらっしゃいます。

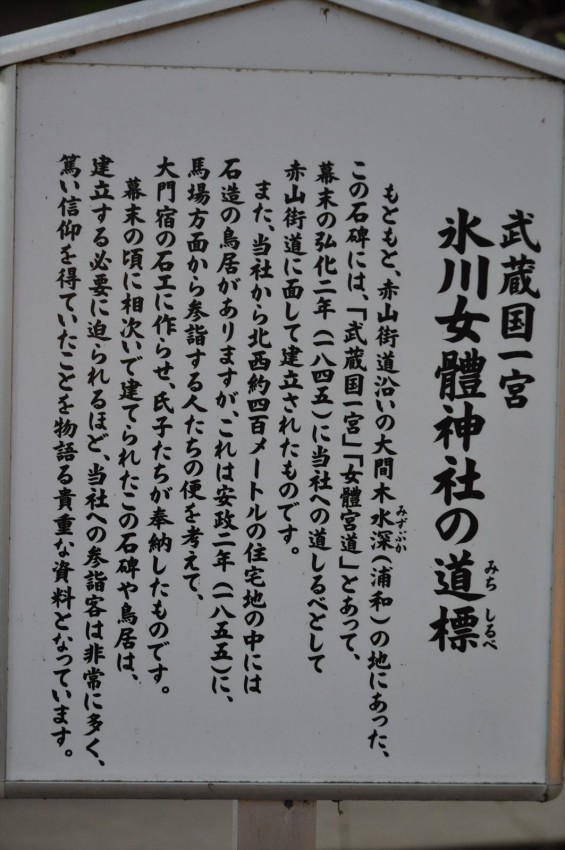

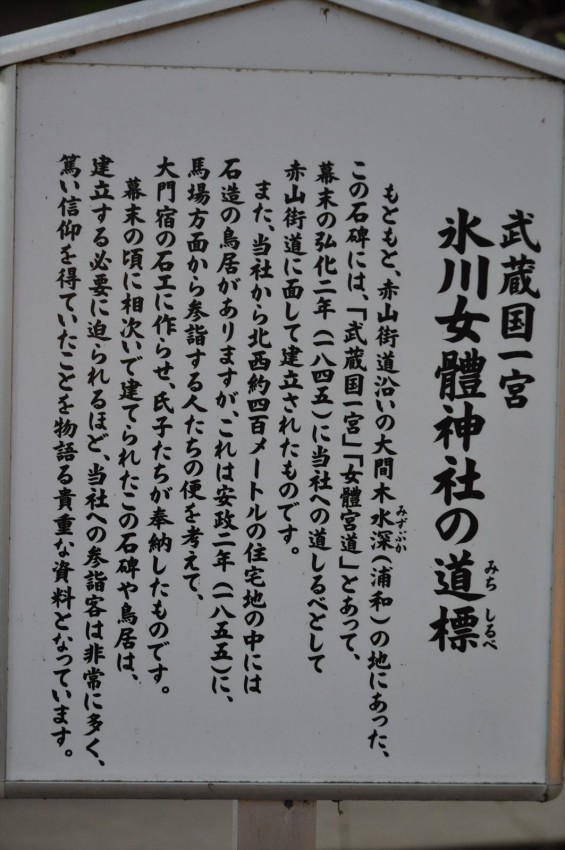

「武蔵国一宮 女體宮道」と書かれた道標が置かれています。

元々は赤山街道の大間木水深にあったもののようです。

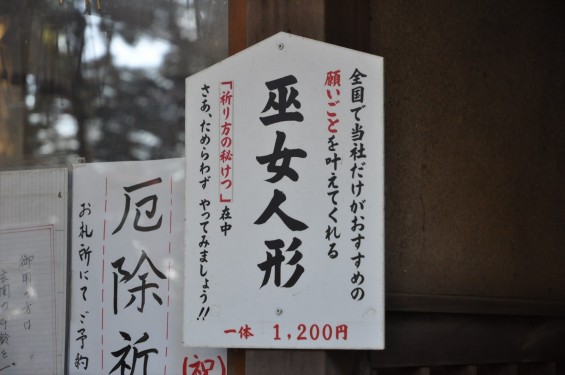

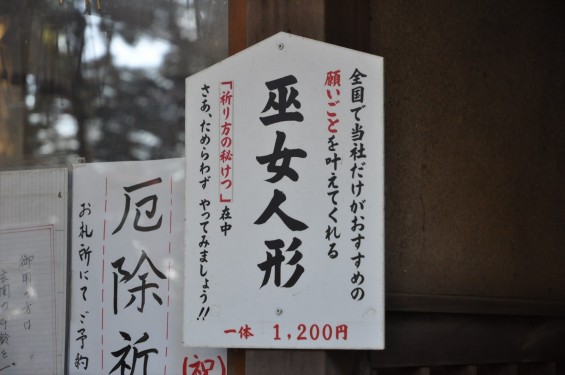

なにやら人形がたくさん納められています。

願い事をかなえてくれる、巫女人形だそうです。

それでは階段をおりて、周辺を見てみます。

見沼田んぼの見どころ案内。緑色の部分が見沼田んぼのエリアです。

↓左に氷川神社、中央に中山神社、右側に氷川女体神社があります。

さて、それでは磐船祭祭祀遺跡を見てみましょう。↓右図のお玉のような形のエリアです。

女体神社からまっすぐに参道(?)が続いていますが、この道の両側は水が流れています。

一番奥まで行く途中に脇道のような島があり、ちいさな社がありました。

一番奥に到着しました。丸い島なのですが、想像以上に広い空間です。

祭祀場には植木が四本あり、注連縄が張られていました。

神聖なエリアなので、早々に後にしたいと思います。

周りの水辺には鴨がいっぱいです。

女體神社の入口まで戻ってきました。この橋は見沼代用水西縁をわたる橋です。

桜の時期もとても賑わう氷川女体神社。また立ち寄りたい神社です。

関連記事

・氷川三社に初詣 氷川神社

・氷川三社に初詣 中山神社

・氷川三社に初詣 氷川女体神社

※さて緑区と言えば、むさしの聖地永久の郷をはじめいくつもの霊園や墓地をご案内中です。お墓をお探しの方やお墓のことでご相談のある方はお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。

※埼玉県の霊園一覧ページはこちらをご覧ください。