2015年3月11日 水曜日 晴れ

こんにちは。埼玉県上尾市に本社を置き、埼玉県のみならず東京、神奈川、千葉、群馬、静岡にて霊園と墓地をご紹介・ご案内し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事という「お墓づくりのお手伝い」をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

本日は3月11日。「3.11」の日です。今日は四年前の今日を振り返ってみます。

四年前の本日3月11日、金曜日だったかと思いますが石材店の弊社は通常営業をしておりました。本社だけでなく池袋支社、横浜支社も同様で、さらに霊園などの現地でも通常営業として待機、ご案内をしておりました。

二日前の3月9日にあった予震とされる地震があった際には発報した「エリアメール」は、埼玉の本社では本震の際は鳴らず、ゆっくりとした大きな揺れが本社のある上尾にやってきました。最初にゆれを感じた際には、「少しで終わるかな」と感じていましたが、なかなか揺れはおさまらず、ついには大きな横揺れとなりました。

ブログ担当の私Tのいるのは本社社屋の三階です。その時三階のフロアにいたのは私を含め三名。大きな震災になるとは感じていなかったため、最初にとった行動は「パソコンのディスプレイを押さえる」ことでした。なかなかおさまらない大きな揺れに、三階入口の大きな防火扉が閉まりました。時間が長いことでやっと「大地震だ」と気が付いたわけです(今から思えば、悠長にしていてはいけなかったと反省しています)。社屋のバルコニーに出てみると、二階にいた社員が中庭の真ん中に出て集まっているのが見え、やっと「建物から出なくては」という思考になりました。

予備電源がなかったため電源は落ち、電話も通じず、携帯電話もつながらず、メールも届かない時間の始まりです。

なんとか防火扉をあけ中庭に出た際、営業車のカーラジオをつけて情報を必死にとろうとしたことを思い出します。

会社にいても通常業務はもとより、電気への依存が高いため何も作業をすることができません。帰宅可能な人間は帰宅することになりましたが、出先から事務所に戻ってくる人間もいるのでしばらく待機してみました。固定電話か携帯だったか、社外と連絡がとれるようになったのは夕方4時か5時ころだったでしょうか。

幸い近隣に火事などもなかったものの、信号も止まり音がいつもより少ない世界の中で、救急車のサイレンがいくつも同時に遠くから聞こえていました。四つくらい同時に耳で確認できたと思います。

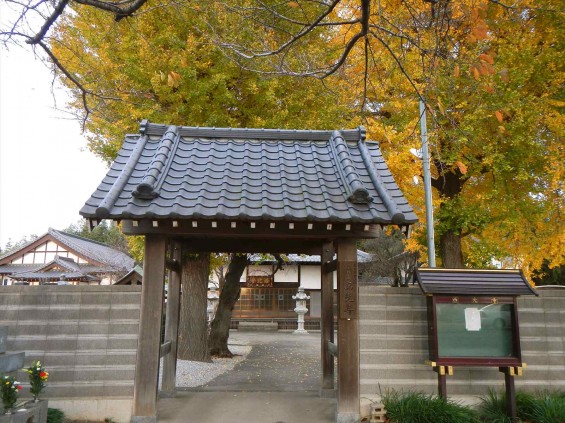

そこから数日間は「お墓の灯篭が倒れた」「自宅の外壁が倒れた」「お墓に大きな傷がついた」といった連絡がたくさん届いたのを記憶しています。灯篭や石製品が崩れて道をふさいでいるから何とかしてくれ、という連絡もありました。

しばらくはそういった修理などの手配でパンク寸前でありましたが、同様に震災直後の買い控えと外出自粛の空気のなか、彼岸時期(一年で一番お墓が契約される時期です)にもかかわらず販売の折込チラシなどは全て折込みストップ、お客様のご来園もぱったりと止まってしまいました。

弊社の属する石材業界、霊園業界だけでなく、たくさんの業種で見られた状況だったのではないでしょうか。

震災の日、帰宅することがまた大きな困難でした。明かりのない街、信号ついていない道路とそれでも右左折(そして横断)しなくてはならない自動車と自転車と歩行者。車のライトだけが頼りのあかりと信号のない大きな国道は、通行するのがとても怖かった記憶があります。大渋滞には参りましたね。

ブログ担当の私Tの自宅では、屋根瓦がいくつも落ちていました。震災直後、携帯がまだつながるタイミングにて自宅に「瓦の修理をすぐ依頼するように」電話をしましたが、それでも瓦が元にもどったのは四か月後になりました。余談ですが、瓦が落ちたことで「罹災者」という扱いとなり、被災地に向かう高速道路に使えることで有名になった「罹災証明書」も手にしました。帰宅してから初めて見ることができた津波の映像も大きな衝撃でした。

帰宅後、その日の夜はたびたび訪れる大きな揺れに、眠ることのできなかった方も多かったのではないでしょうか。

そして食糧がスーパーの棚から消え、ガソリンを求める人の数時間にも及ぶ大行列と「あの店にタンクローリーが今はいったよ」などの社員間での貴重な情報共有。東京湾での港湾火災についての流言飛語や、原発の爆発、富士山が噴火するのではないか?という噂など、不安要素が続いておりました。計画停電の予定をみてスケジュールを組む日々でしたね。

震災以降、重心の低く安定性の高い「洋型墓石」の需要が高まったり、耐震や免震の施工への意識も高くなり、お墓の形にも大きな影響が出たということも事実として挙げられます。

大きな被害にあわれた地域に比べれば、関東の埼玉県では上記のような被害と状況で済んでいたとはいえ、大きな非日常を今から振り返ってみると「夢だったのではないか」と感じるような錯覚に襲われてしまいますが、現実でした。

時間と共に記憶は薄れていってしまいます。もう四年たちましたが、まだ四年です。自分の記憶が薄れてしまうのを防止するためにも上記のように列記してみました。みなさんの記憶も薄れていってしまう前にもういちど四年前の今日をふりかえって今後、明日につなげていくことが大切なのではないでしょうか。弊社も企業として、いつか来る「次」を考えて日々営業いたします。

※震災後に東北の三陸に、弊社も加盟しております全優石にて建てました「地震津波石」を2013年12月に社員皆で巡ってきました。その際の記事がこちらです↓

・津波記憶石 小泉小学校

・津波記憶石 綾里(りょうり)

・津波記憶石 釜石市唐丹町

・津波記憶石 釜石市根浜海岸(宝来館前)

↓こちらは震災1000日後の昨年記事にしましたまとめたものです

・震災から千日。現在の三陸を見てきました。気仙沼~陸前高田~釜石

よろしかったら合わせてご覧ください。

震災の被害にあわれ亡くなられてしまわれた方々への追悼と、復興への祈りをもちたいと思います。