2014年9月20日 土曜日 曇り

こんにちは。東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、静岡にて霊園と墓地をご案内し、お墓づくりのお手伝い(墓石の製造加工と、墓所への据付施工工事)をしております石材店の大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

今月初旬に、埼玉県さいたま市岩槻区にあります、岩槻城(岩槻城跡公園と本丸跡)に行ってきましたので写真とともに二回に分けてご紹介いたします。

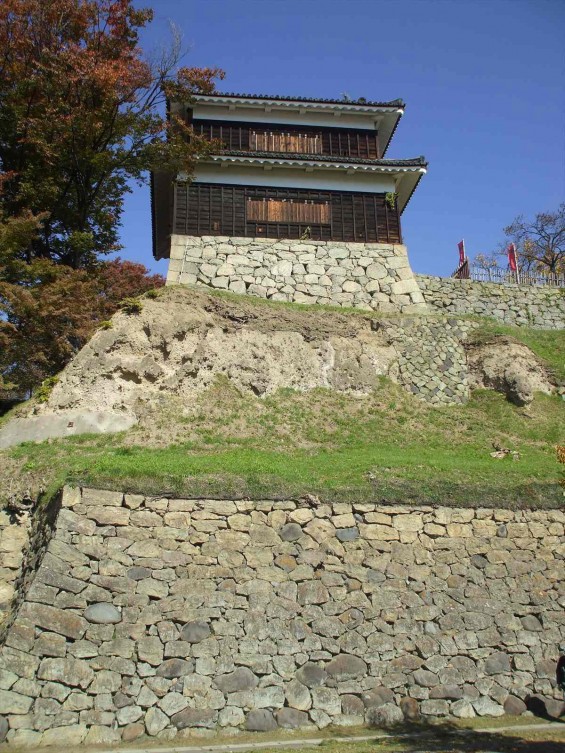

現在地は、新曲輪(しんくるわ)と呼ばれていた場所にいます。

城の南側にありました出丸になります。隣には鍛冶曲輪があり、現存する遺構で公園として整備されているのはここ新曲輪と鍛冶曲輪のみになります。

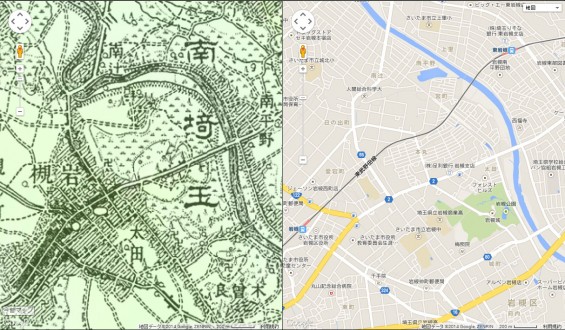

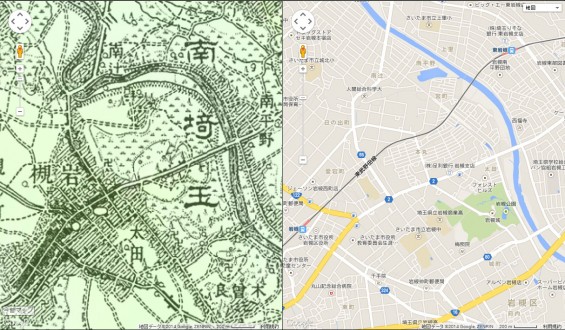

元荒川が婉曲している内側にあった岩槻城。沼地の中にありました。新曲輪と鍛冶曲輪は沼の南側、城の東南に位置していました。左下から右上にかけて、大手門の近く→三の丸→本丸→二の丸→元荒川と、旧国道16号(現埼玉県道2号線)が町と城の真ん中を貫いています。沼はもうなく、町が広がっています。

以前記事にも書きました、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」 さんのページを利用させてもらい、明治時代の地図で確認してみると、城の形状が明治時代にはまだ残っていたこと、国道16号(現埼玉県道2号)がすでに存在していること、岩槻に県庁があったこと、元荒川の流れが変わったことも確認できます。

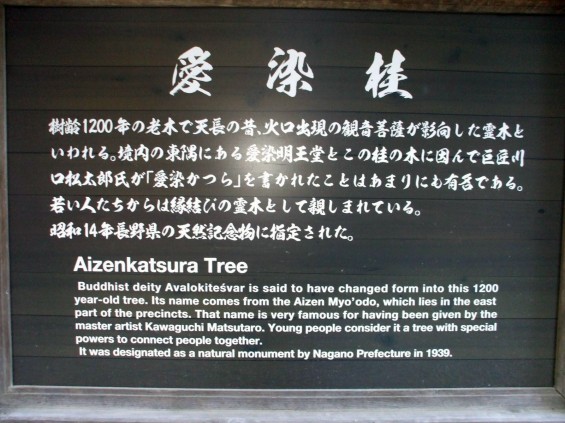

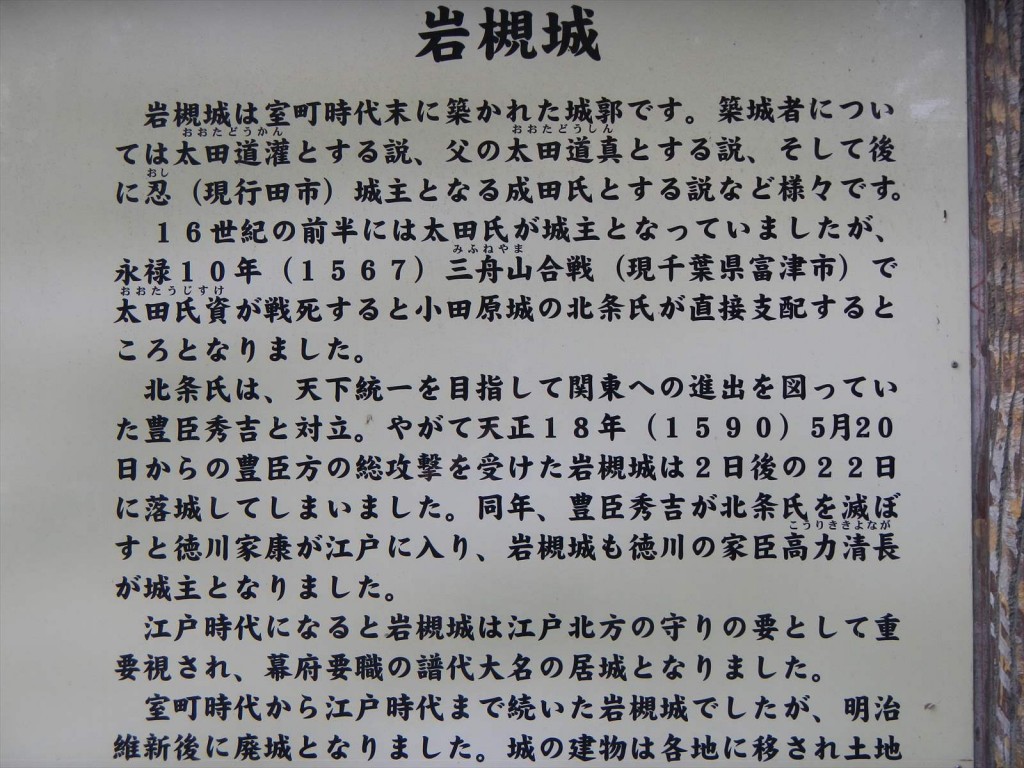

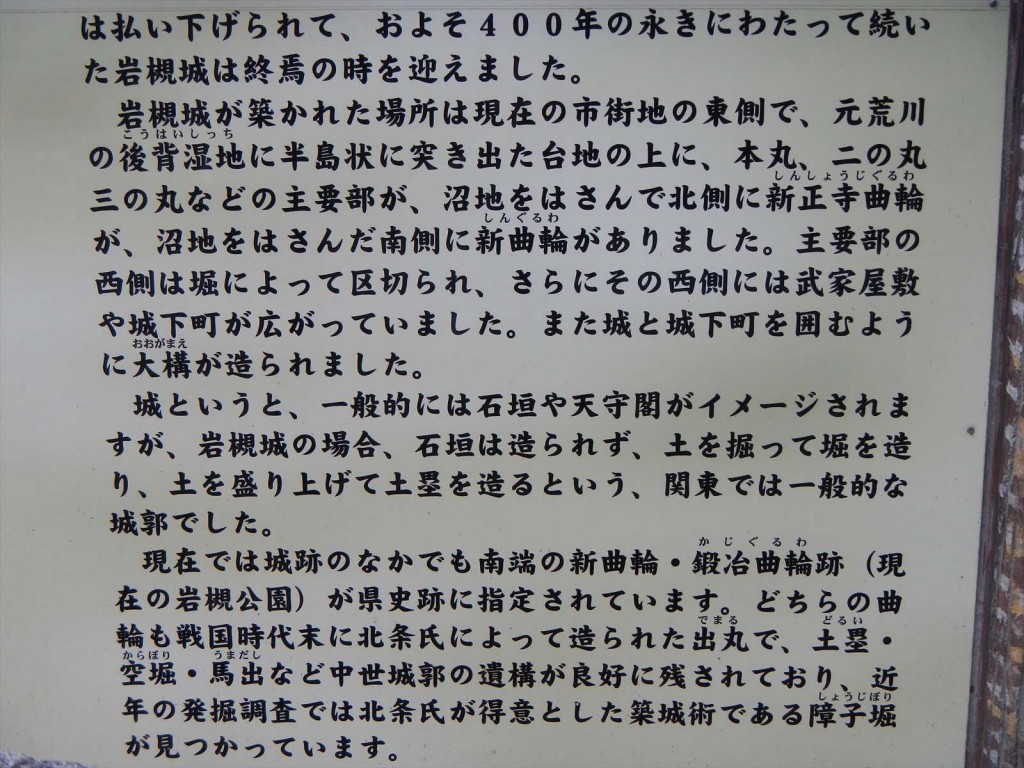

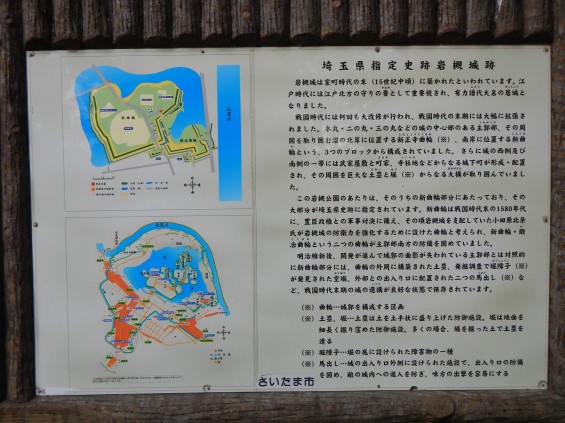

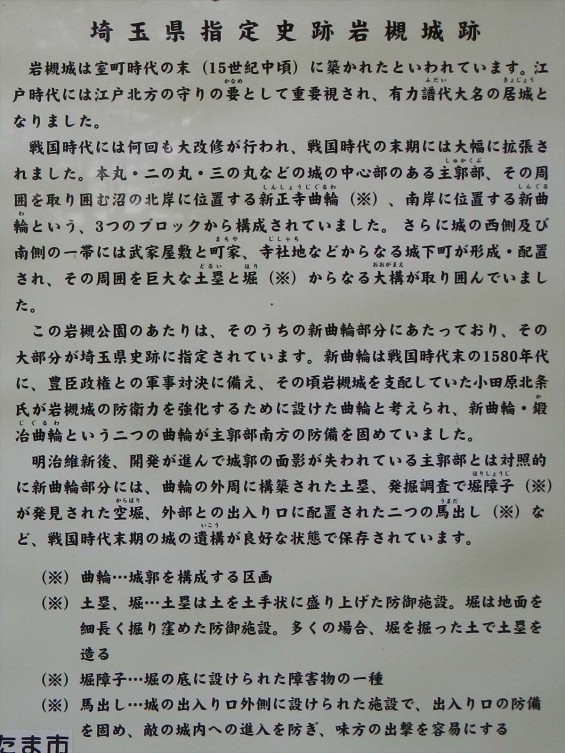

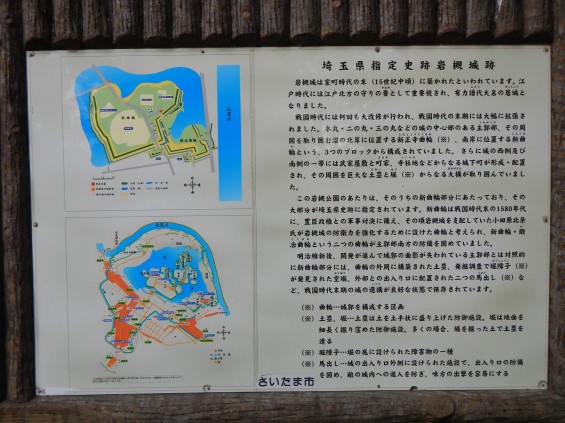

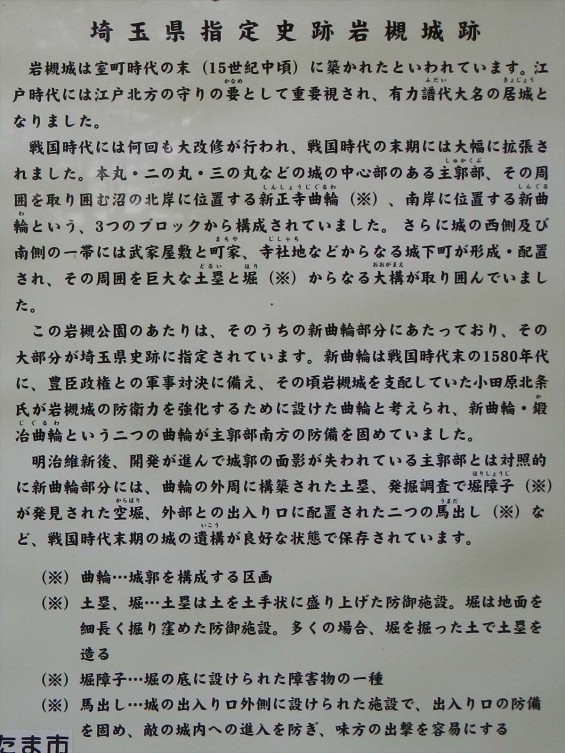

埼玉県指定史跡岩槻城跡

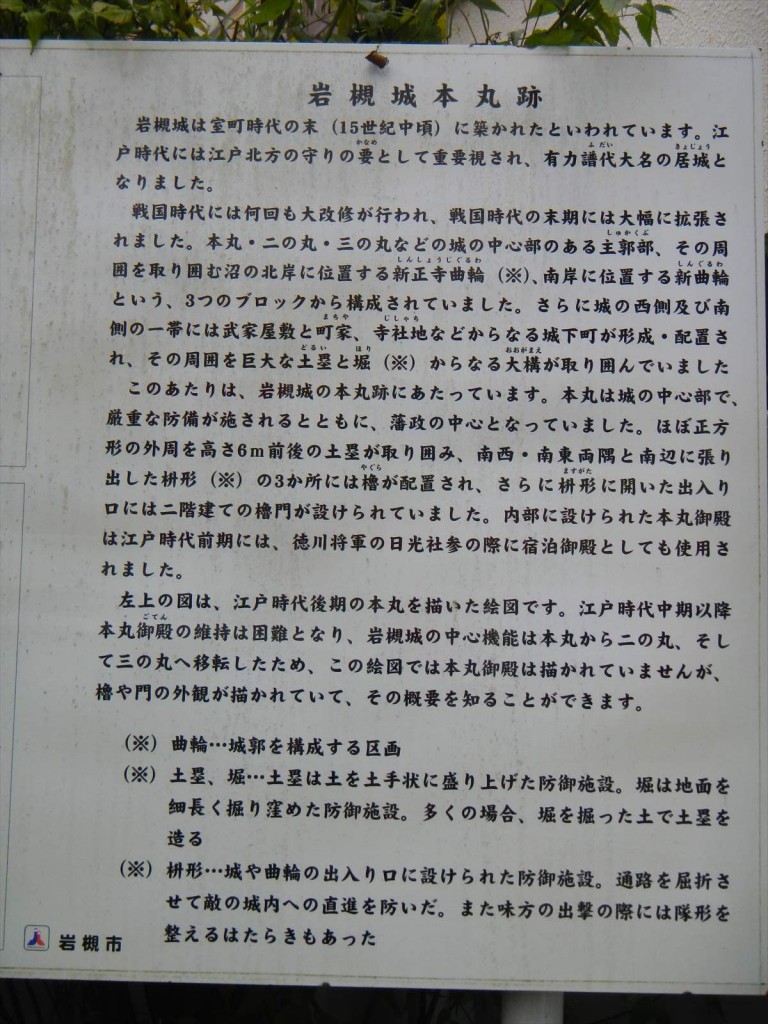

岩槻城は室町時代の末(15世紀中頃)に築かれたといわれています。江戸時代には江戸北方の守りの要として重要視され、有力譜代大名の居城となりました。

戦国時代には何回も大改修が行われ、戦国時代の末期には大幅に拡張されました。本丸・二の丸・三の丸などの城の中心部のある主郭部、その周囲を取り囲む沼の北岸には新正寺曲輪(※)、南岸に位置する新曲輪という、3つのブロックから構成されていました。さらに城の西側及び南側の一帯には武家屋敷と町家、寺社地などからなる城下町が形成・配置され、その周囲を巨大な土塁と堀(※)からなる大構(おおがまえ)が取り囲んでいました。

この岩槻公園のあたりは、そのいちの新曲輪部分にあたっており、その大部分が埼玉県史跡に指定されています。新曲輪は戦国時代末の1580年代に、豊臣政権との軍事対決に備え、その頃岩槻城を支配していた小田原北条氏が岩槻城の防御力を強化するために設けた曲輪と考えられ、新曲輪・鍛冶曲輪という二つの曲輪が主郭部南方の防御を固めました。

明治維新後、開発が進んで城郭の面影が失われている主郭部とは対照的に新曲輪部分には、曲輪の外周に構築された土塁、発掘調査で堀障子(※)が発見された空堀、外部との出入り口に配置された二つの馬出し(※)など、戦国時代末期の城の遺構が良好な状態で保存されています。

(※)曲輪・・・城郭を構成する区画

(※)土塁、堀・・・土塁は土を土手状に盛り上げた防御施設。堀は地面を細長く掘り窪めた防御施設。多くの場合、堀を掘った土で土塁を造る

(※)堀障子・・・堀の底に設けられた障害物の一種

(※)馬出し・・・城の出入り口外側に設けられた施設で、出入り口の防備を固め、敵の城内への進入を防ぎ、味方の出撃を容易にする。

以上、案内板より引用。

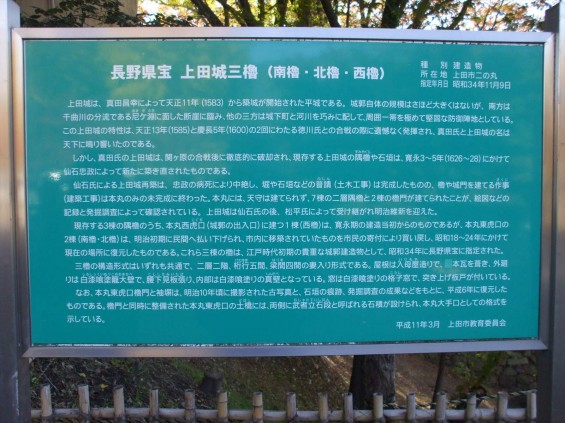

立派な長屋門が残されています。

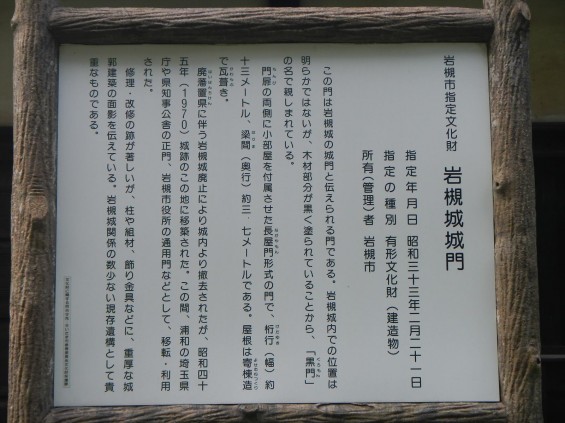

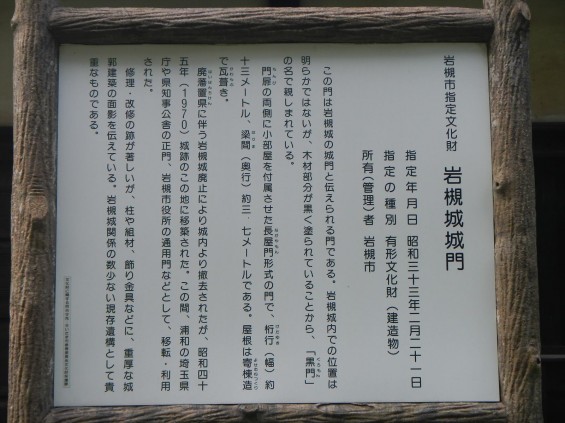

岩槻市指定文化財 岩槻城城門

指定年月日 昭和33年2月21日

指定の種別 有形文化財(建造物)

所有(管理)者 岩槻市

この門は岩槻城の城門と伝えられる門である。岩槻城内での位置は明らかではないが、木材部分が黒く塗られていることから、「黒門」の名で親しまれている。

門扉の両側に小部屋を付属させた長屋門形式の門で、桁行(幅)約13メートル、梁間(奥行き)約3.7メートルである。屋根は寄棟造で瓦葺き。

廃藩置県に伴う岩槻城廃止により城内より撤去されたが、昭和45年(1970)城跡のこの地に移築された。この間、浦和の埼玉県庁や県知事公舎の正門、岩槻市役所の通用門などとして、移転・利用された。

修理・改修の跡が著しいが、柱や組材、飾り金具などに、重厚な城郭建築の面影を伝えている。岩槻城関係の数少ない現存遺構として貴重なものである。

以上、案内板より引用。

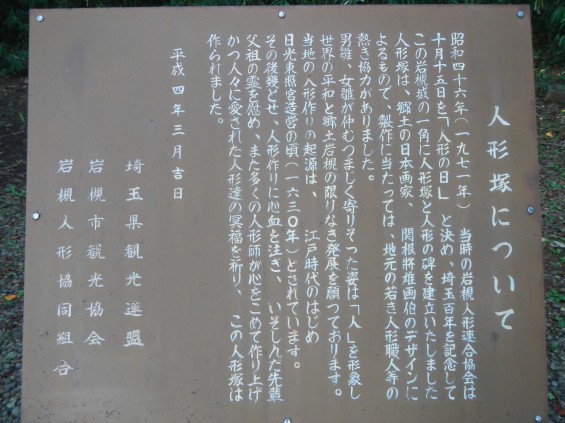

近くには人形塚がありました。さすが人形の街いわつきです。

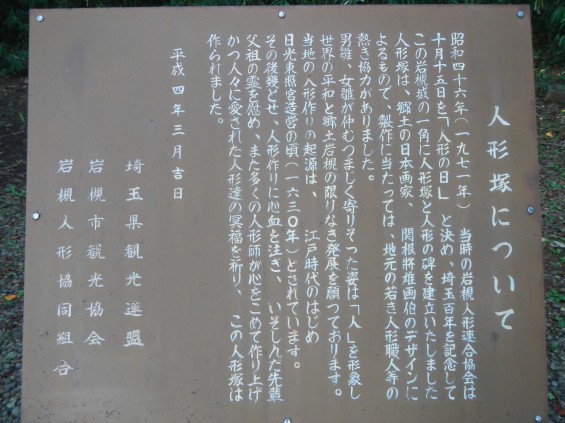

人形塚について

昭和46年(1971年)当時の岩槻人形連合協会は10月15日を「人形の日」と決め、埼玉百年を記念してこの岩槻城の一角に人形塚と人形の碑を建立いたしました。人形塚は、郷土の日本画家、関根将雄画伯のデザインによるもので、製作に当たっては、地元の若き人形職人等の熱き協力がありました。

男雛、女雛が仲睦まじく寄り添った姿は「人」を形象し世界の平和と郷土岩槻の限りなき発展を願っております。当地の人形作りの起源は、江戸時代のはじめ日光東照宮造営の頃(1630年)とされています。その後幾とせ、人形作りに心血を注ぎ、いそしんだ先輩父祖の霊を慰め、また多くの人形達の冥福を祈り、この人形塚は作られました。

平成4年3月吉日

埼玉県観光連盟

岩槻市観光協会

岩槻人形協同組合

以上、引用しました。

弊社は石材店です。こういった記念碑や供養碑を見ると、ついもっと勉強しなくては・・・と感じてしまいます。

歌碑があります。

「その頬にぼんぼり映し その髪に桜かざして 城あとに相逢うひとの いまも雛に似る人形のまち」

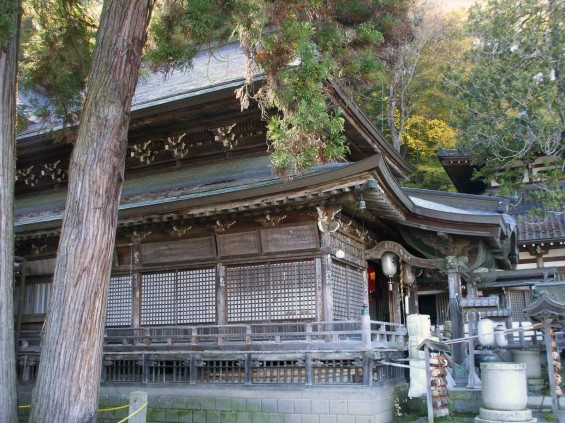

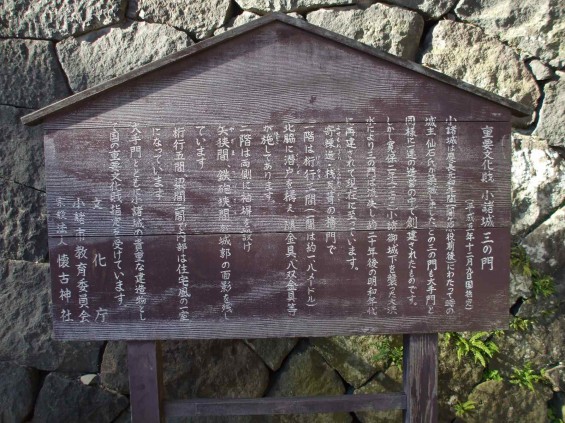

歌碑の隣にはまた古い遺構の門が残されていました。重厚な造りで、屋根のカーブがとても美しい門です。

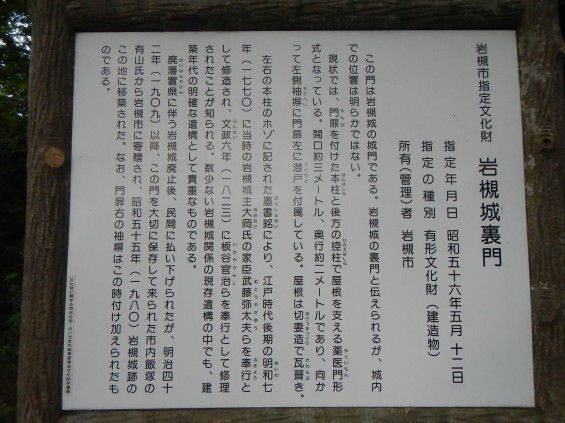

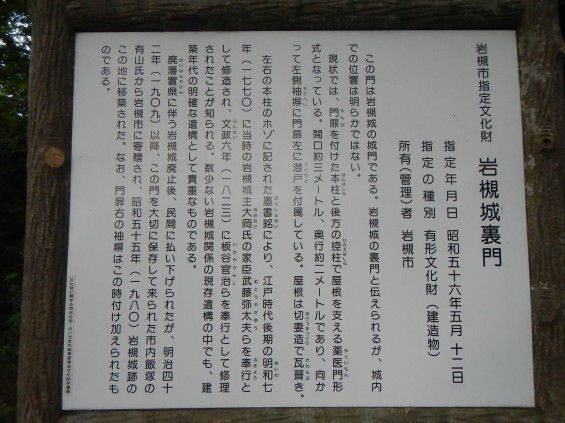

岩槻市指定文化財 岩槻城裏門

指定年月日 昭和56年5月12日

指定の種別 有形文化財(建造物)

所有(管理者) 岩槻市

この門は岩槻城の城門である。岩槻城の裏門と伝えられるが、城内での位置は明らかではない。

現状では、門扉を付けた本柱(ほんばしら)と後方の控柱(ひかえばしら)で屋根を支える薬医門形式となっている。間口約3メートル、奥行約2メートルであり、向かって左側袖塀に門扉左に潜戸(くぐりど)を付属している。屋根は切妻造で瓦葺き。

左右の本柱のホゾに記された墨書銘により、江戸時代後期の明和7年(1770)に当時の岩槻城主大岡氏の家臣武藤屋弥太夫らを奉行として修造それ、文政6年(1823)に板谷官治らを奉行として修理されたことが知られる。数少ない岩槻城関係の現存遺構の中でも、建築年代の明確な遺構として貴重なものである。

廃藩置県に伴う岩槻城廃止後、民間に払い下げられたが、明治42年(1909)以降、この門を大切に保存して来られた市内飯塚の有山氏から岩槻市に寄贈され、昭和55年(1980)岩槻城跡のこの地に移築された。なお、門扉右の袖塀はこの時付け加えられたものである。

以上、引用でした。

この辺りは様々な樹木が植えられていて、こもれびがとても気持ちよかったです。

道路を挟んだ反対側には・・・

野球場がありました!丁度少年たちの試合中のようです。

そして、先ほどの移築された岩槻城裏門のさらに裏手の土塁を上ってみました。

キノコが生えていたり、雑木林の自然がいっぱいです。土塁の上から、反対側を見下ろしてみました。土塁の下は空堀になっており、遊歩道があるのがわかります。高低差5メートルくらいでしょうか。この、見えている空堀の遊歩道に行ってみようと思います。ただ、ここは崖になっていますので、ぐるりと公園内を歩いて回ってみようと思います。

この土塁が途切れて道になっている場所を抜けると、鍛冶曲輪に向かうことができます。向こう側の方が土地が低いようですね。

30メートルほど進んで振り返ってみました。左右の土塁がことのほか高いことがわかります。↑の写真の左側を向くと↓のように道が続いています。道標にふるさと散策路とあります。

左に行くと赤い橋のある大きな池です。一段低いふるさと散策路が正面方向に伸びていますが、これが空堀跡です。空堀跡の遊歩道を進んでみましょう。

少し進むと、↑のような場所があります。

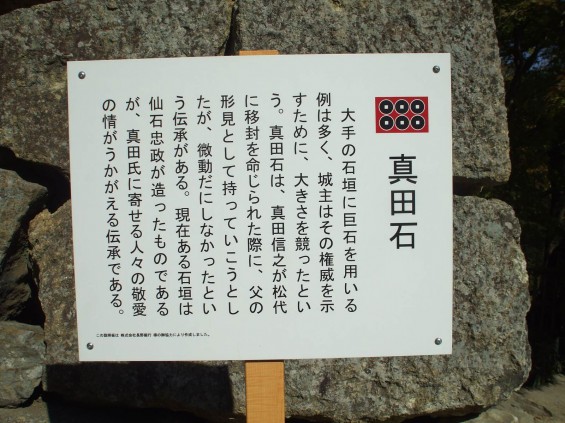

これは「堀障子」というもの。別の城跡などでは「障子堀」とも呼ばれている後北条氏の城づくりに見られる防御装置です。

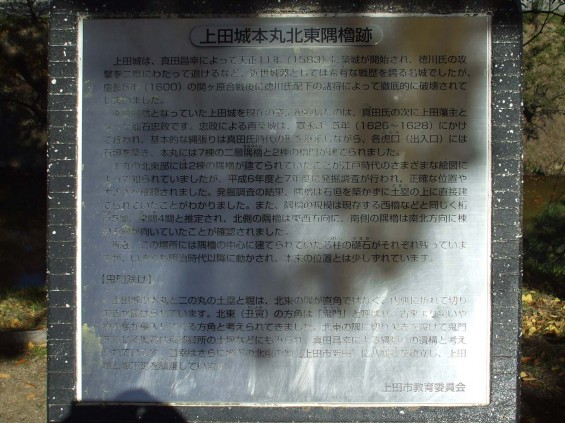

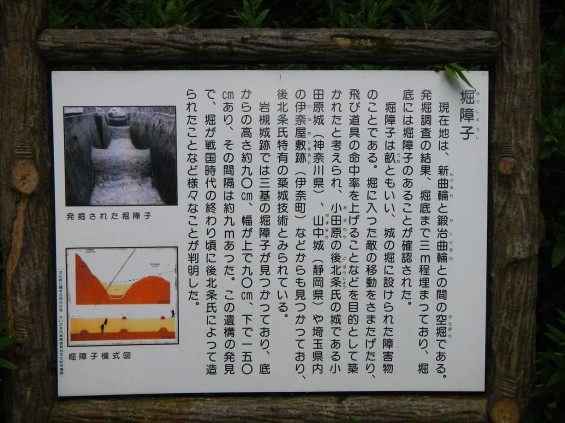

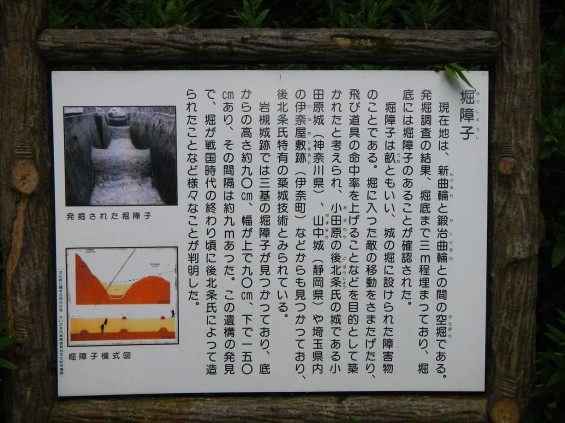

堀障子

現在地は、新曲輪と鍛冶曲輪との間の空堀である。発掘調査の結果、堀底まで3m程埋まっており、堀底には堀障子のあることが確認された。

堀障子は畝(うね)ともいい、城の堀に設けられた障害物のことである。堀に入った敵の移動をさまたげたり、飛び道具の命中率を上げることなどを目的として築かれたと考えられ、小田原の後北条氏の城である小田原城(神奈川県)、山中城(静岡県)や埼玉県内の伊奈屋敷跡(伊奈町)などからも見つかっており、後北条氏特有の築城技術とみられている。

岩槻城跡では三基の堀障子が見つかっており、底からの高さ約90cm、幅が上で90cm、下で150cmあり、その間隔は約9mあった。この遺構の発見で、堀が戦国時代の終わり頃に後北条氏によって造られたことなど様々なことが判明した。

以上、案内板引用です。

さらに空堀を進んでいくと、土塁の切れ目から池と赤い橋が見える場所がありました。赤い橋にはこの後向かってみようと思います。

この場所を池の側から逆に見てみると、↓このように見えます。熊笹が密集しているのがわかります。

さて、空堀の本道にもどり、さらに南方向に進んでみましょう。

空堀はしばらく進むと、左手方向(東方向)にまがっており、さらに進むと行き止まりになりました。

行き止まりには階段があります。上ってみましょう。

階段をあがると、広場のように開けた場所が現れました。

鍛冶曲輪に到着です。

↓白鶴城址碑。岩槻城の別名が白鶴城。浮城とも言われました。岩槻はもともと「岩付」と書きましたので、岩付城という名前の時代もありました。

さて本日の記事はここまで。後半に続きます。

他の城跡関係の記事はこちら

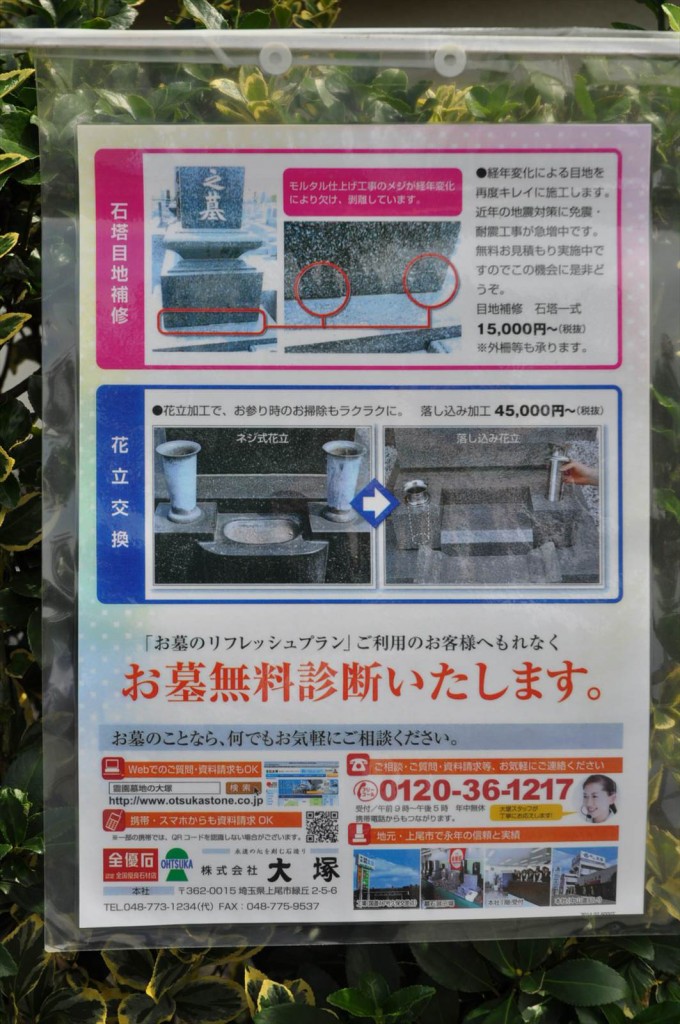

※余談となりますが、弊社はお墓をご案内する石材店です。岩槻と言えば、岩槻光輪浄苑やいわつき聖地霊園も遠くないエリアです。ご興味ある方はそれぞれの墓地の紹介ページもご覧ください。岩槻光輪浄苑の墓地紹介ページ、いわつき聖地霊園の墓地紹介ページ

※埼玉県の霊園一覧ページはこちらをご覧ください。