2014年5月3日土曜日 晴れ

坂本龍馬の視点に立って、現代の日本、太平洋を見て考えてみる。

難しい話ではありません。つまりこういうことです↓

銅像業界(?)の中でも特に有名な、坂本龍馬像の目線の高さに立ってみる!

と、そんな期間限定の催し物に行ってまいりました。

それでは、現地入りから時系列であらためて書いて行ってみます。

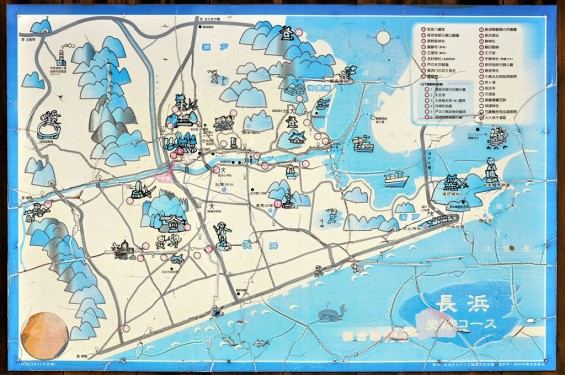

高知県高知市の観光名所、桂浜に向かいます。月の名所の桂浜です。坂本龍馬像のある場所、それが桂浜です。

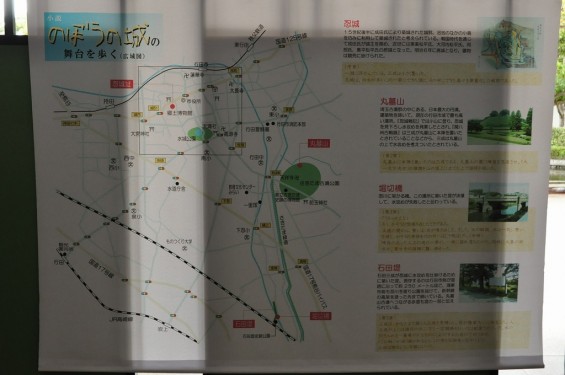

場所はこちら↓https://goo.gl/maps/XzkL3

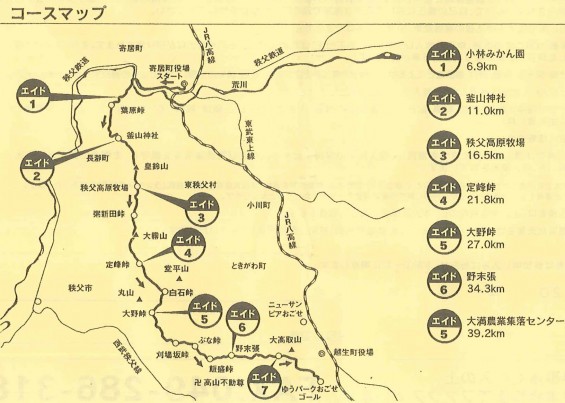

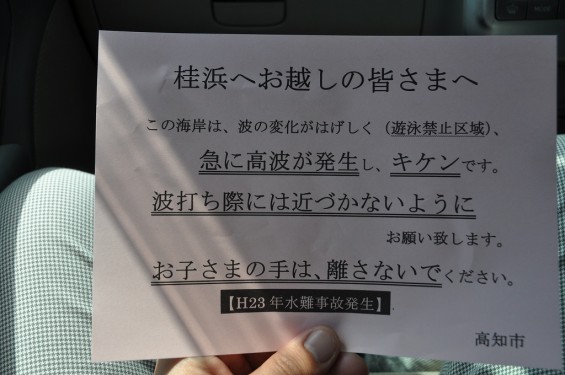

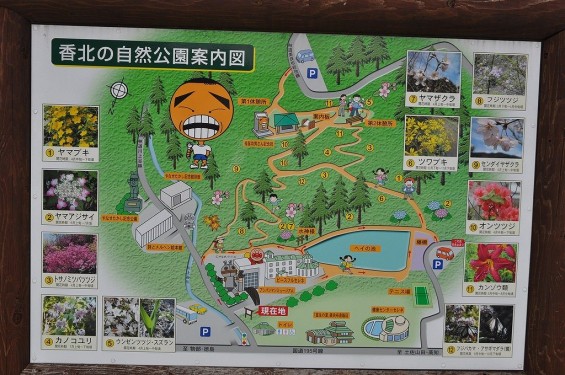

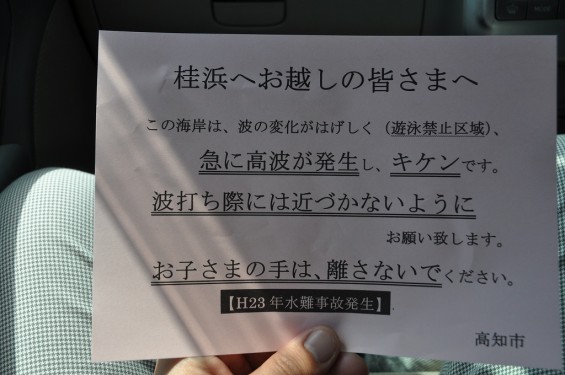

桂浜駐車場に到着。桂浜は遊泳禁止の浜です。景観が損なわれるとかそういうことではなく、単に「急激に深くなっており、また波も荒いため危険」だからです。案内板を見て場所を確認したら坂本龍馬像を目指します。龍馬像は桂浜に面した小高い丘の上、松林の頂上にあります。

後姿が見えてきました。

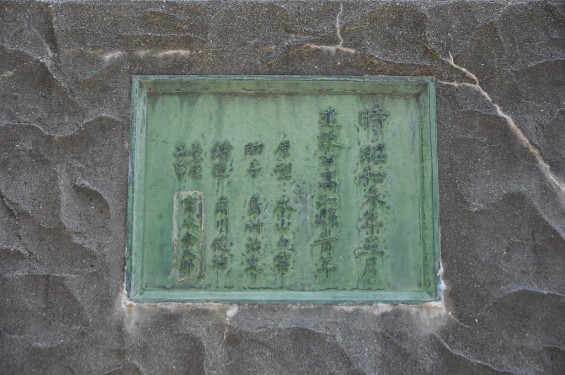

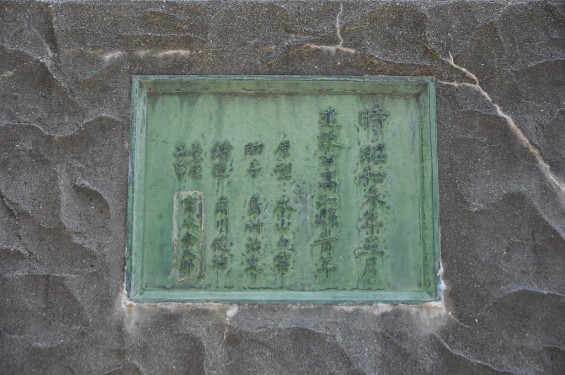

台座のプレートには「時 昭和三年五月 建設者 高知県青年」とあります。有志のみなさんによって建てられたということは有名ですね。

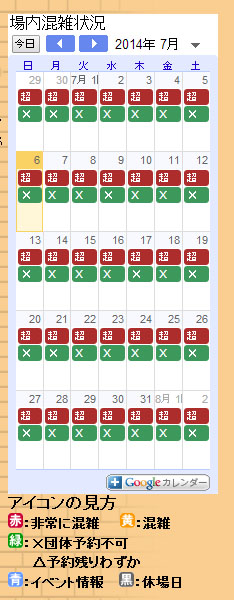

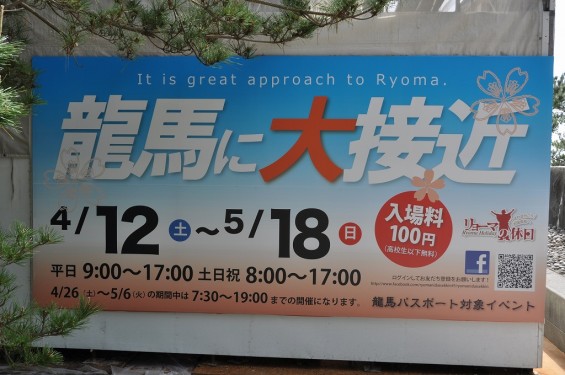

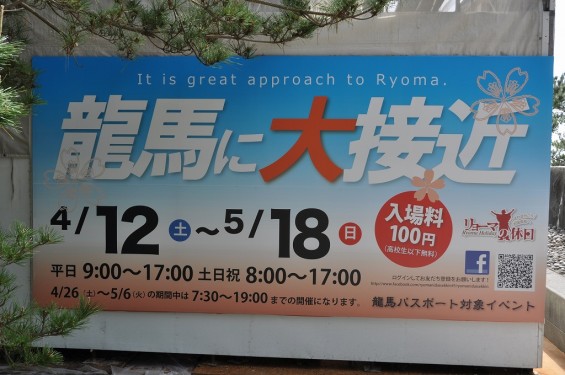

平成26年、2014年4/12土~5/18日までの期間限定にて「龍馬に大接近」の催し物が開催されています。入場料はなんと100円!坂本龍馬ファンにとっては、アイドルの握手会に行くアイドルファンの方や、特急の最後の雄姿を写真におさめる撮り鉄さんのような、とっても貴重なイベントです。何せ普段は坂本龍馬の目線に立つなんてできませんので。

坂本龍馬像を見たことのある方ならば、↑こんな感じで見た記憶があるのではないでしょうか?ですが今は像の隣に「心はいつも太平洋ぜよ」と書かれた赤い欄干の櫓があるのです。

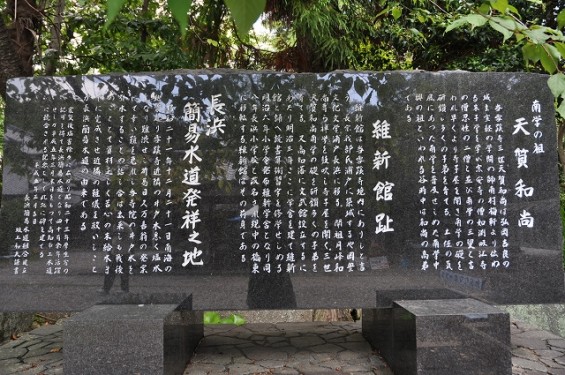

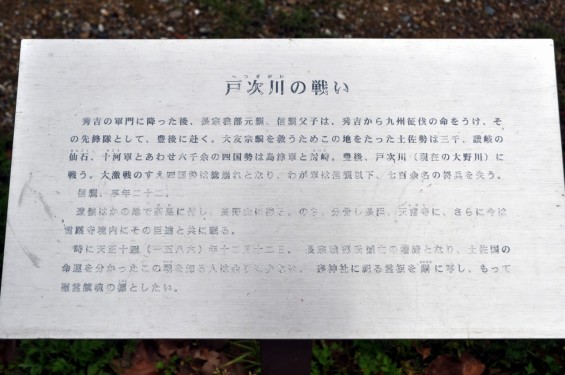

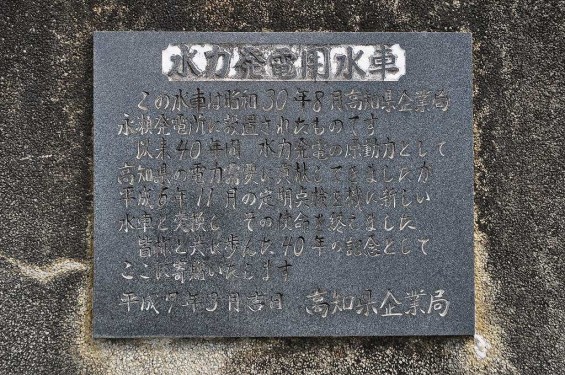

櫓の足元には説明書きがありました。(クリックすると元画像が表示されます。)

ではせっかくですので櫓にのぼってみます。ここまで来て登らない手はありませんし。

櫓の内部は、想像通り単管で工事現場チックに作られていますが、足元は広く作られていて、しかも手すりもついています↓ただし、こういった場所を歩いたことのない方にとっては、プチ工事現場体験にもなるかもしれません。

頂上に着きました。

携帯電話、カメラ等を落とさないよう注意しましょう。

そして記事冒頭の光景が目に入ってきます。

下から見上げた想像よりもずっと高く感じられました。坂本龍馬は太平洋の朝日が昇る東を見つめています。「日本の夜明けぜよ」ですね。

櫓の上の欄干内はそんなに広くないのですが、少しだけ角度を変えて撮影することができます。角度によっては見え方が大分変ってきます。表情や考えていることも変わって感じることもできるかもしれません。

↓遠くを進む柱のある船、なんとなく幕末の大きな帆船に見えなくもありません。

ところで、坂本龍馬さんが見ている視界には何が見えているのかと言うと・・・

土佐湾が広がっています。

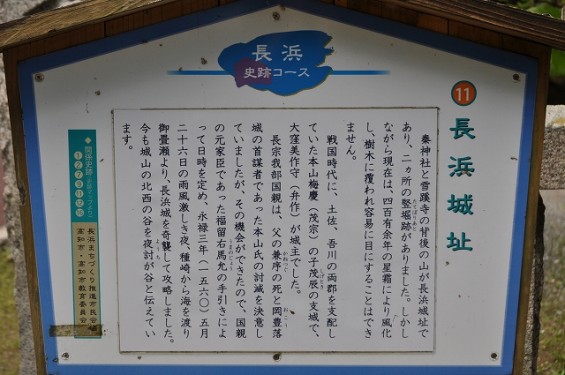

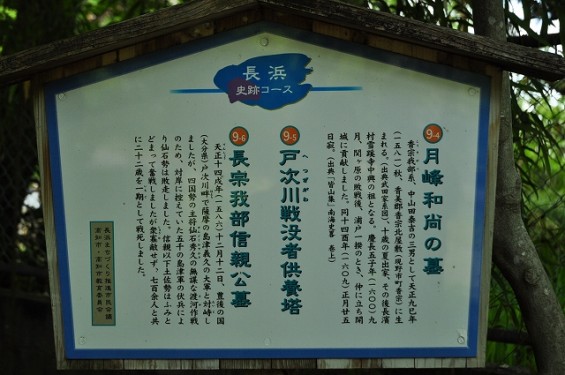

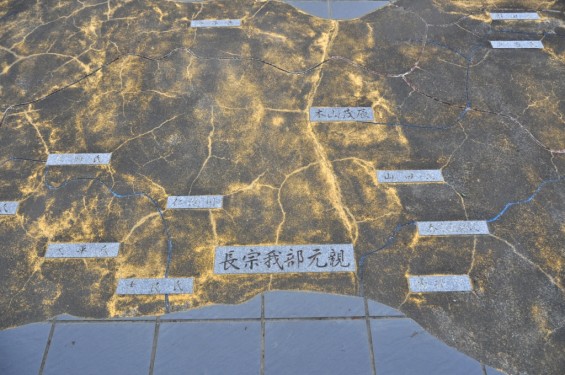

港を行き来する船や、↓一番右は種崎海水浴場です。長宗我部の遺臣が相撲大会で悲劇にあった場所でもあります。

足元↓には、坂本龍馬像を見上げる人たちと、アイスクリンやさんが見えました。坂本龍馬もアイスクリンを食べたいことでしょう。

余談ですが、アイスクリンというのは、アイスクリームの誤打ではありません。明治2年に日本で初めて横浜馬車道で販売された時の名称が「アイスクリン」でした。その後、牛乳や生クリームの代わりに卵や脱脂粉乳を用いたものを「アイスクリン」と呼ぶようになり、アイスクリームとは別物として歩んできたのですが、現在では沖縄や高知、大阪城公園などの一部でしか見ることができなくなりました。が、ここ高知県では全県で味わうことが出来る美味しいスイーツなんです。

たくさん写真も撮りましたので、櫓を降りてみます。アンケートに答えるともらえるという絵葉書をもらいました↓

ハガキは三種類あるのですが、手に入れたのは「世の人は われをなにともゆはばいへ わがなすことはわれのみぞしる」の龍馬自筆の書の書かれているハガキでした。十代の青年坂本龍馬が詠んだ有名な歌です。

さて、せっかく桂浜まで来たのですから、名勝桂浜、坂本龍馬も愛した桂浜を歩いてみます。

太平洋はでかいです。海なし県の住人としては、波打ち際が見えるだけでテンションが上がってしまいます。

右手の奥には竜王岬が見えています。絵葉書などにもなる有名な「ザ・桂浜」というアングルです。

救命ペットボトルと、危険への注意喚起の看板がところどころあります。テンションあがっても、桂浜では海に入ってはいけません。

振り返ってみます。

↑岩がありますが、かなり巨大な岩です。人間が見えているので比べてみてください。

岬の上に立つ神社を目指してみます。

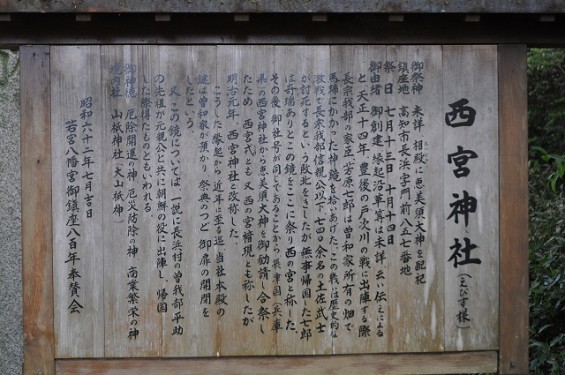

海津見神社(わたつみじんじゃ)です。竜王宮です。こちらの案内板によると、御祭神は大綿津見神(おおわたつみかみ)。完全に海の神様ですね。創建は不詳ですが、長宗我部時代とも言われているようです。

最近、海難事故などもニュースにのぼったりしています。海の安全を祈ってきました。社殿内の依代はなんと石塔でした。

振り返って岬の付け根を見てみます。

↑左が西浜、右が本浜(桂浜)です。かなり険しい岬だということがわかります。

↑広さのない岬の上の神社なので、社はコンパクトです。絶えず強い海風にさらされているので、社や鳥居など石造りの箇所の風化もとてもはやいようで、内陸にある石造りのものとは大違いの様子でした。

↓こちらの写真、何もないように見えますが、実は中央に坂本龍馬像の頭が見えているんです。拡大するとわかりますよ。

岬の足元は、太平洋の親潮が荒々しく水しぶきを上げていました。

↓ここから見る桂浜の全景です。

↓どうやら修学旅行か遠足か社会科見学か、学生さんがたくさん到着したようです。ここは遠足などのメッカでもあります。混雑する前にもどらないと・・・(^_^;)

坂本龍馬の銅像を見に来ましたが、やはり桂浜はとてもダイナミックで美しい景勝地でした。

坂本龍馬の銅像はモニュメント。弊社大塚の仕事もお墓と言うモニュメントづくりです。たくさんの人が訪れるようなモニュメントはとても素敵ですね!今度はいつか坂本龍馬のお墓も訪問してみたいと思いました。

*************

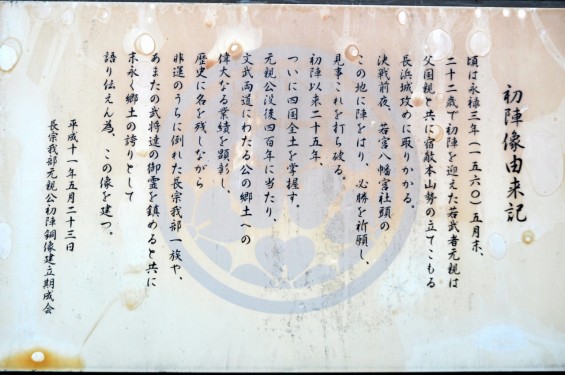

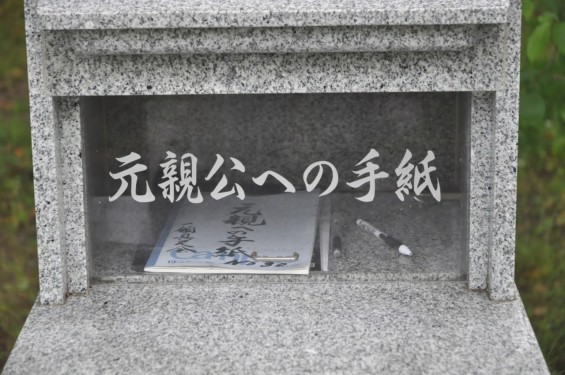

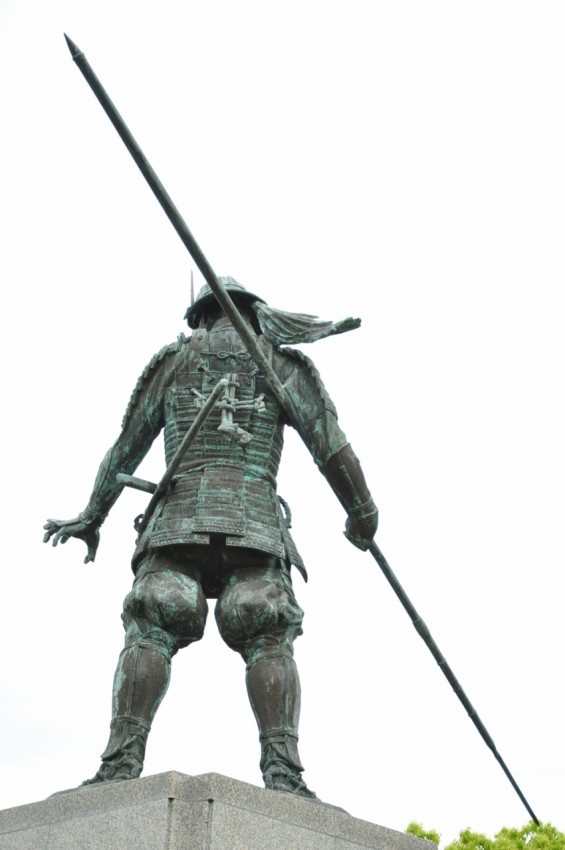

近くに長宗我部元親の銅像もあります。訪問記事→長宗我部元親初陣像を見てきました

~ ~ ~ ~ ~

関連のある記事

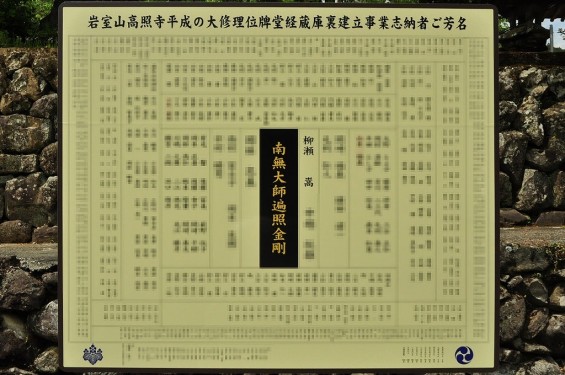

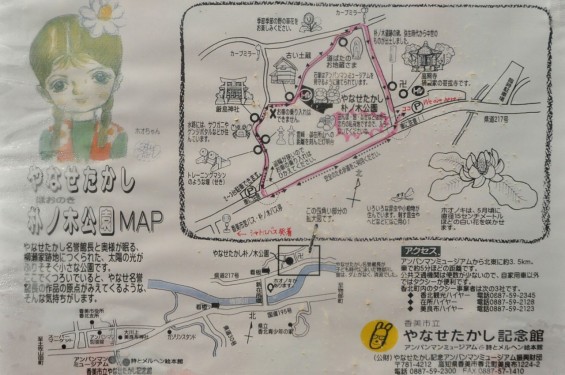

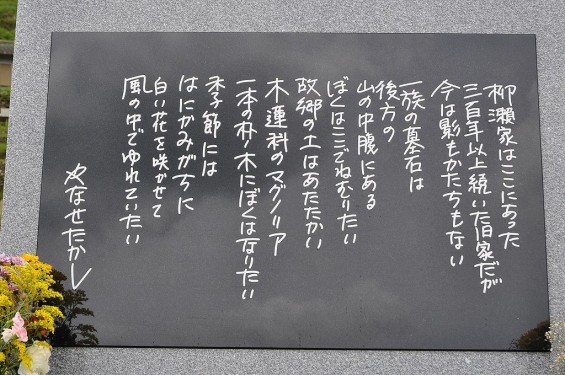

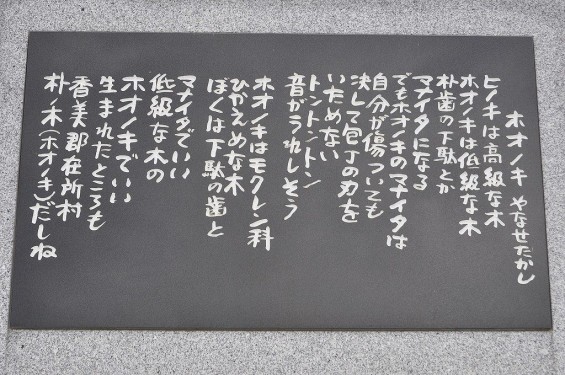

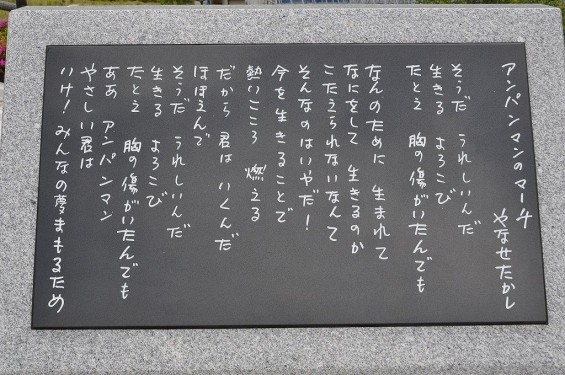

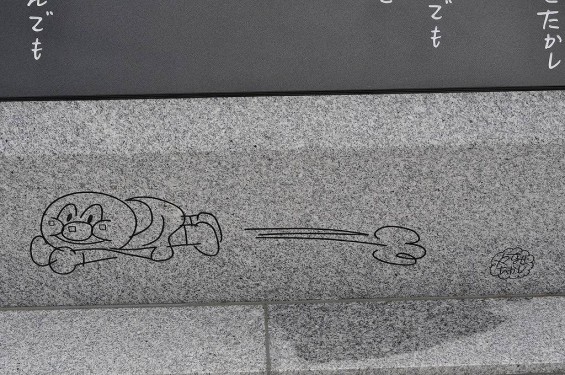

・やなせたかし先生のお墓「朴ノ木公園(ほうのきこうえん)」に行ってきました

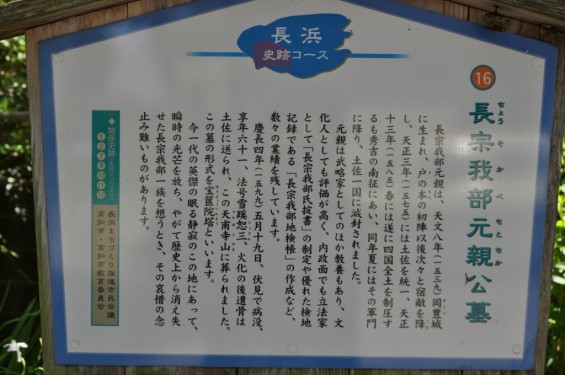

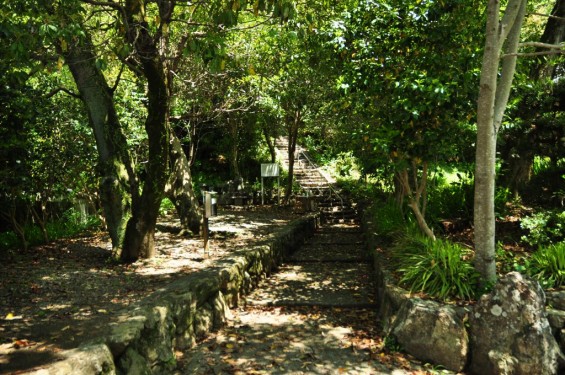

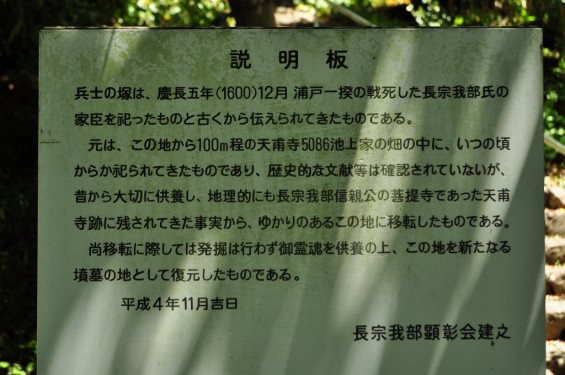

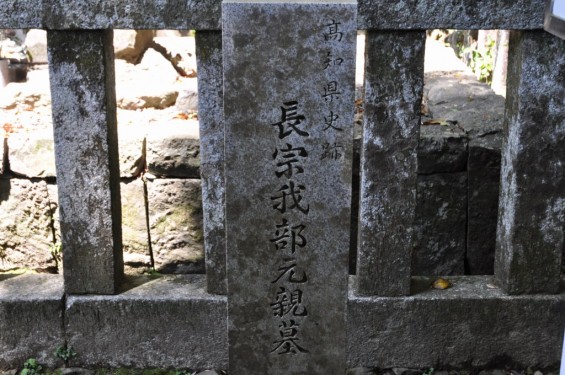

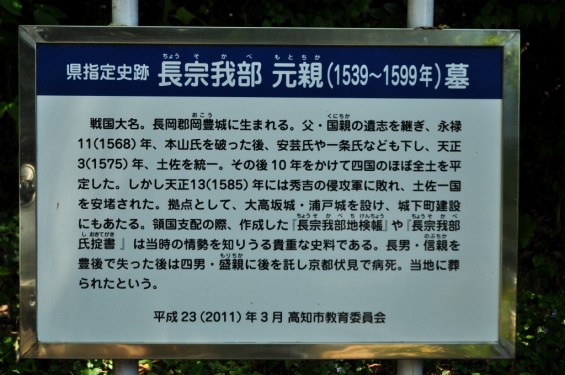

・長宗我部元親公のお墓をお参りしてきました。

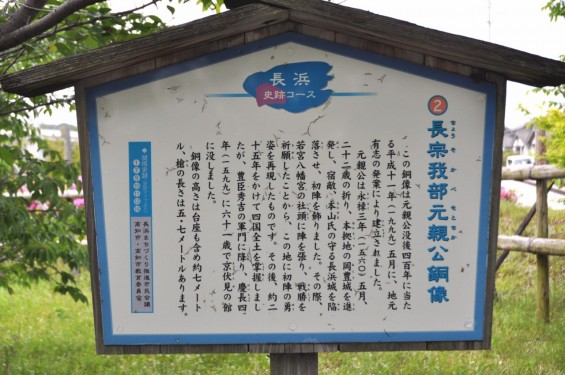

・長宗我部元親初陣像を見てきました

・坂本龍馬の視点に立って、現代の日本、太平洋を見て考えてみる

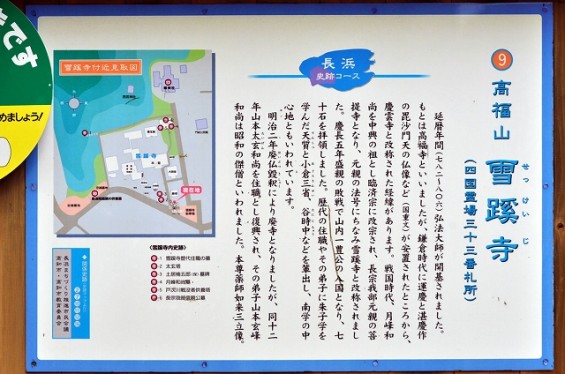

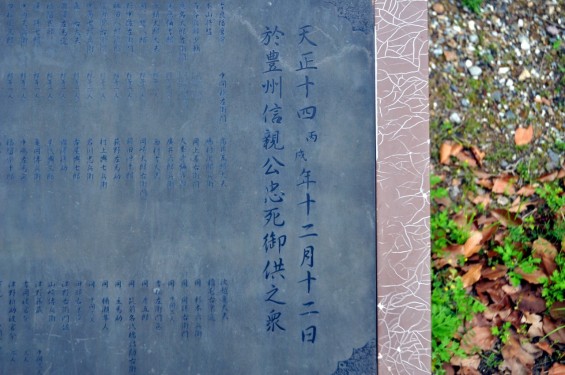

・長宗我部信親(元親の長子)のお墓参りに雪蹊寺に行ってきました

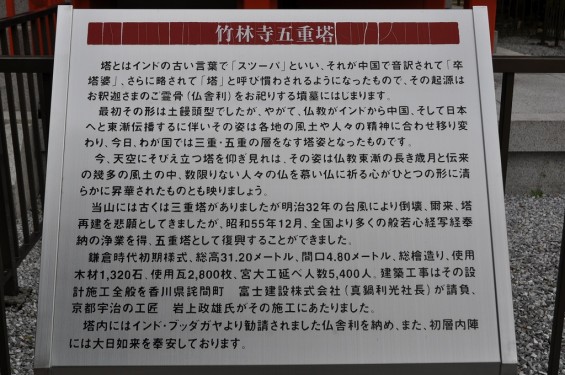

・五台山 竹林寺 本尊文殊菩薩平成の御開帳