2015年7月15日 水曜日 晴れ

こんにちは。首都圏を中心に霊園と墓地をご案内し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事という「お墓作りのお手伝い」をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

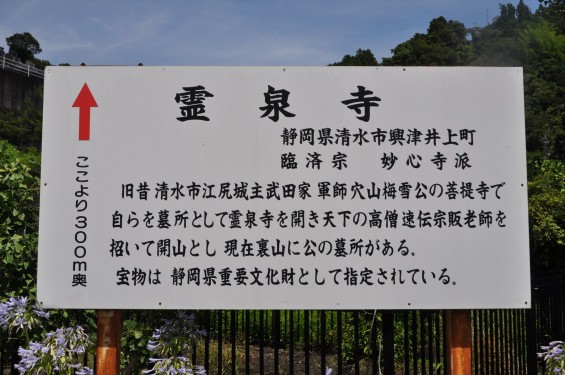

昨日の記事でご紹介しました「メモリアルガーデン清水」からすぐ近く、興津と由比の中間に「薩埵峠(さったとうげ)」があります。ちょっと寄ってみました。メモリアルガーデン清水から、車で5分ほどです。

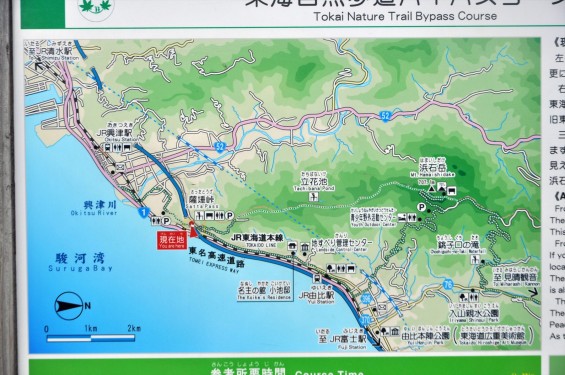

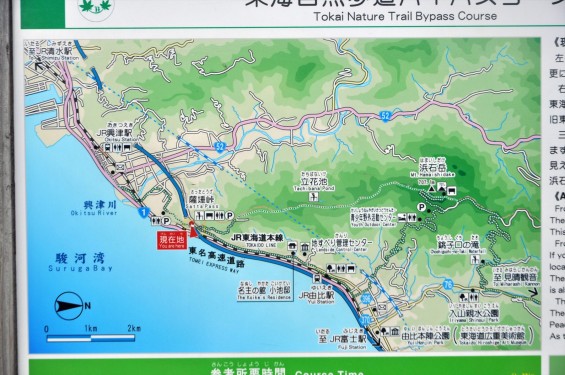

地図の中心のポイントは薩埵峠の駐車場(トイレ有)から遊歩道を少し歩いた展望台なのですが、地図中にメモリアルガーデン清水の文字があるのが分かりますでしょうか。ほんとうにすぐ近くなので、霊園からぶらりと気軽に行ける場所にありました。

国道52号線からみて興津川をはさんだ向かい岸(東側)を走るオレンジ色のセンターラインのある道路。薩埵峠への入口の看板があります。看板の向こう側には「さった」バス停があります。

道を進んでいきますと随所に 薩埵峠への誘導看板が続いています。実はこの道は旧東海道なんです。

そしてたどり着くのがこちら。

右上からガードレールのある道にてたどり着く駐車場です。トイレや案内板などがあります。

この場所から見える富士山と太平洋の景色もなかなかのものなのですが、事前にイメージしていた場所とはちょっと違うような気がします。

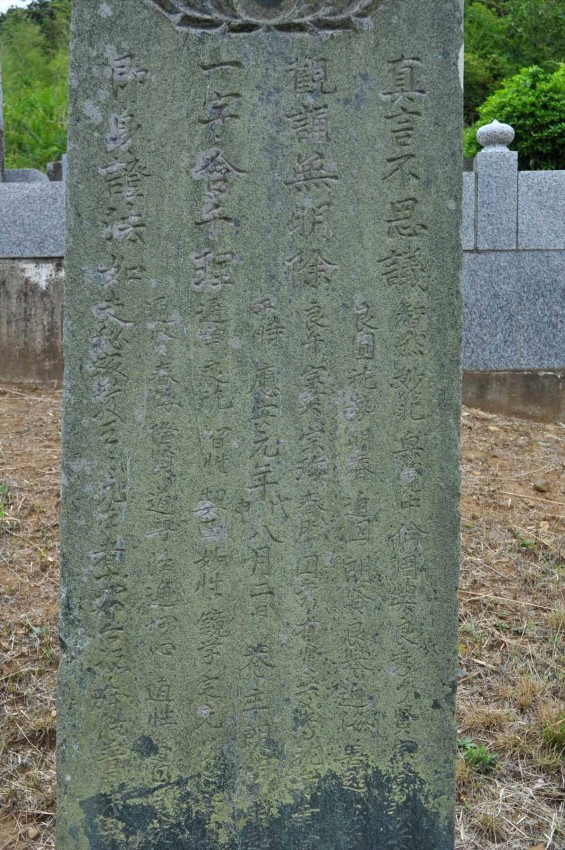

何やら石碑などもあるのでちょっと見てみましょう。

海を挟んで伊豆半島がよく見えます。

そして、「薩埵峠山之神遺跡」の石碑と「幸田文・文学石碑」があります。

元々この場所には「鞍佐里(くらさり)神社」が祀られていた場所。その跡地をしるした石碑です。幸田文は幸田露伴の次女。幸田文の著した「崩れ」の本文の抜粋が刻まれています。

幸田文だけでなく、多くの人びとに感動や感慨を大きく与えた光景が広がるのがここ薩埵峠。

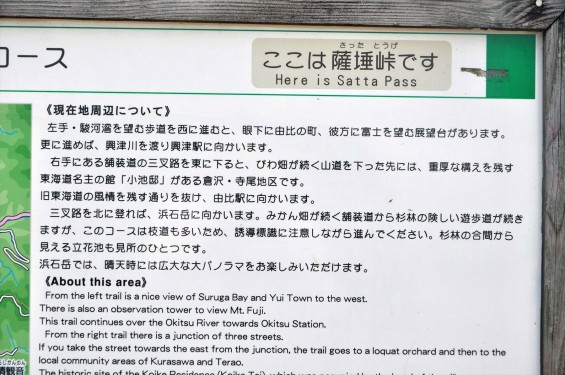

案内板を発見。

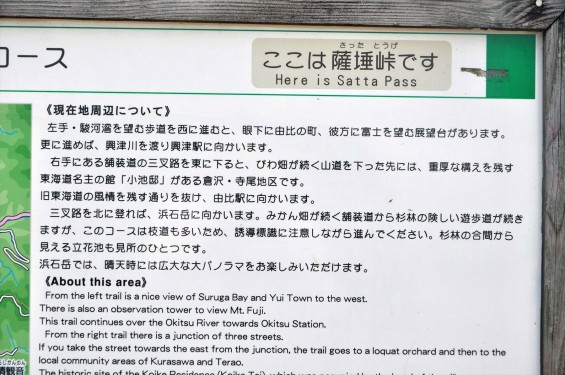

ここ駐車場から興津方向に遊歩道を少し歩きますと展望台があります。

↑左が興津方面、右が由比方面です。展望台に行く前に、徒歩で少し由比方面に進んでみます。

↑「←由比 興津→」と書かれた趣のある道標。

少し進むと薩埵峠と書かれている古い道標もありました。

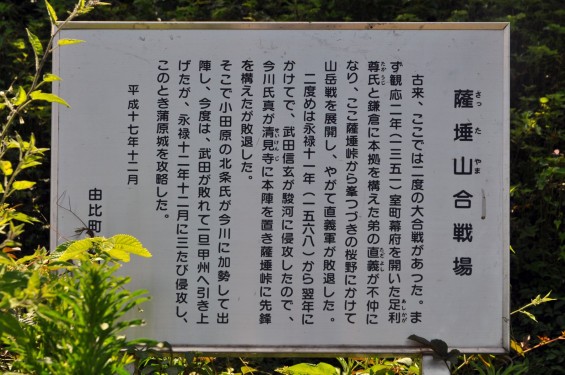

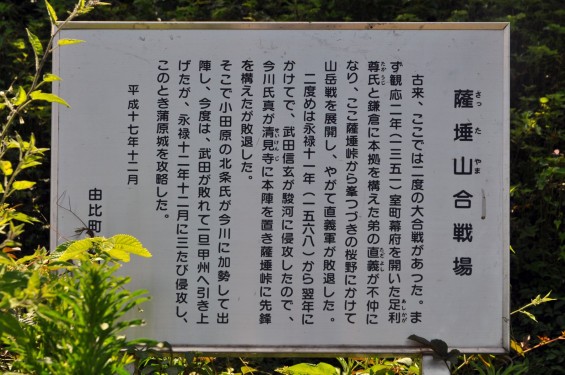

この場所は、古戦場でもあります。古くは室町幕府を開いた足利尊氏と、鎌倉の足利直義との薩埵山合戦が。戦国時代には武田信玄と今川氏真との戦いが北条氏もまきこみながら三度も行われた場所でもあります。

今も昔も海と山との間のほんのわずかな空間に街道がはしる交通の要衝です。この場所を押さえられると流通がピンチとなる非常に重要な場所。度々合戦の舞台となったというのもうなずけます。

足元には国道1号線と東名高速、そして波打ち際が見えます。

さて、いよいよ薩埵峠の展望台に行ってみましょう。

一度駐車場に戻り、そこから遊歩道を歩きます。

しばらく進みますと、すぐに展望台にたどり着きます。軽いお散歩に丁度良いくらいです。

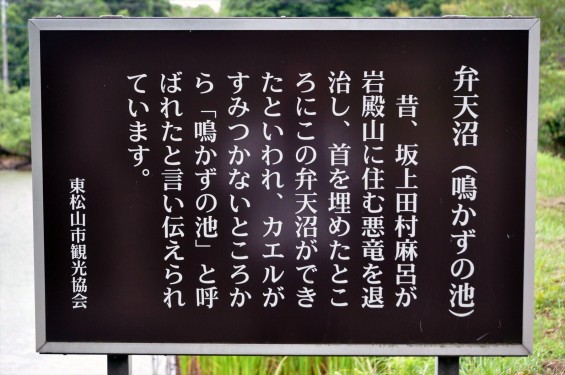

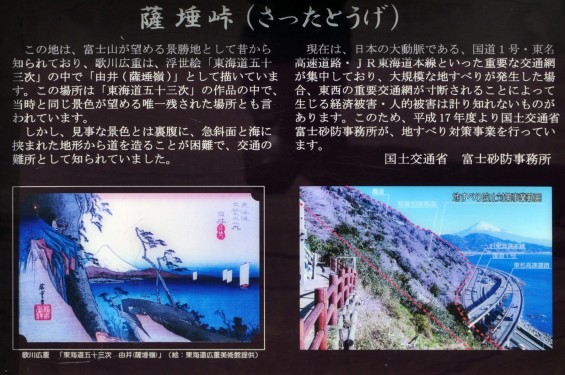

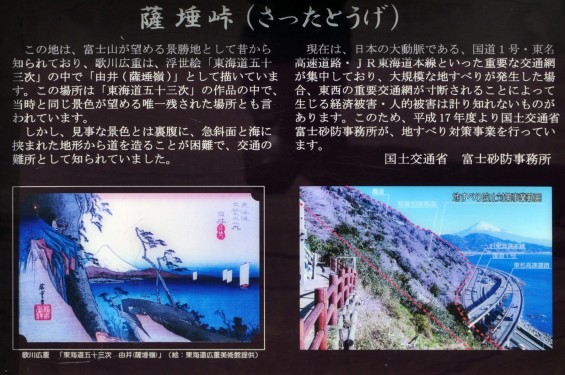

薩埵峠(さったとうげ)

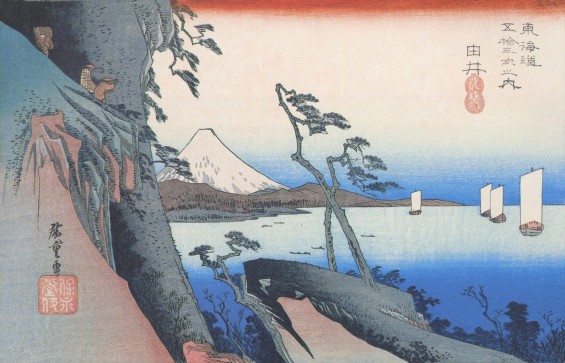

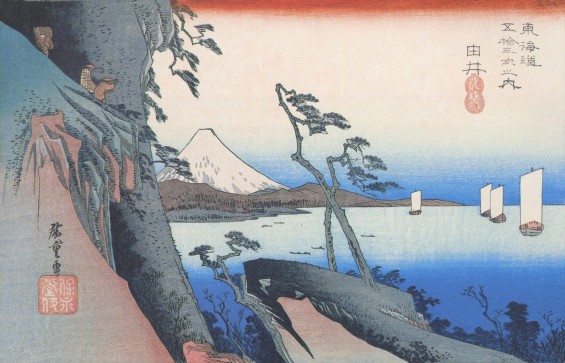

この地は、富士山が望める景勝地として昔から知られており、歌川広重は、浮世絵「東海道五十三次」の中で「由比(薩埵嶺)」として描いています。この場所は「東海道五十三次」の作品の中で、冬至と同じ景色が望める唯一残された場所とも言われています。

しかし、見事な景色とは裏腹に、急斜面と海に挟まれた地形から道を造ることが困難で、交通の難所として知られていました。

現在は、日本の大動脈である、国道1号・東名高速道路・JR東海道本線といった重要な交通網が集中しており、大規模な地滑りが発生した場合、東西の重要交通網が寸断されることによって生じる経済被害・人的被害は計り知れないものがあります。このため、平成17年度より国土交通省富士砂防事務所が、地滑り対策事業を行っています。

国土交通省 富士砂防事務所

以上、案内板より引用。

さて景色を堪能してみます。

ほぼ同じアングルから、ほぼ同じような富士山を見ることが出来ました!

それにしても、国道1号、東名高速、東海道本線が狭い場所にならんでいる様子は圧巻ですね。

目の前には伊豆半島の山々がよく見えます。

しばらくすると、東海道本線の車輛が見えてきました。

一番山側を走っているのがわかります。

というわけで薩埵峠からの富士山の景色でした。

メモリアルガーデン清水はこのすぐ近く。

お墓を探しているという方は是非一度ご見学くださいませ。

※メモリアルガーデン清水の墓地情報のページはこちら。

※静岡県の霊園一覧ページはこちらをごらんください。