2015年8月2日 日曜日 晴れ

こんにちは。埼玉県に本社を置き、首都圏を中心に墓地と霊園をご紹介・ご案内し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

先日静岡県静岡市清水区にありますメモリアルガーデン清水に行きました際に、隣接する経営主体の霊泉寺さま境内にあります穴山梅雪公のお墓をお参りしてきました。(霊泉寺の記事はこちら)

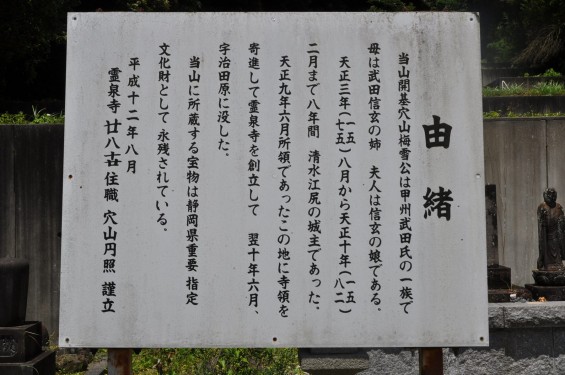

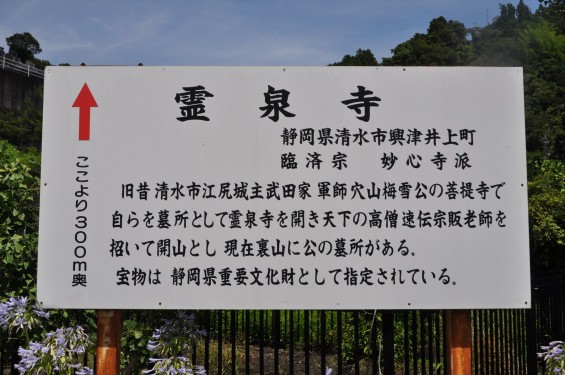

ご由緒書きの案内板があります。

由緒

当山開基穴山梅雪公は甲州武田氏の一族で 母は武田信玄の姉 夫人は武田信玄の娘である。

天正三年(1575)八月から天正十年(1582)二月まで八年間 清水江尻の城主であった。

天正九年六月所領であったこの地に寺領を寄進して霊泉寺を創立して 翌十年六月、宇治田原に没した。

当山に所蔵する宝物は静岡県重要指定文化財として永残されている。

平成十二年八月

霊泉寺廿八世住職 穴山円照 謹立

※以上、引用しました。

穴山梅雪(ばいせつ)公は、穴山信君(のぶただ)という名前として武田一門州でもあり、武田二十四将の一人であり、武田信玄公の軍師という立場でもありました。正妻は武田信玄公娘の見性院。

武田家の遠江、駿河への侵攻に際して功績がありました。第一次侵攻の際には興津横山城にて籠城を。そしてその後は現JR清水駅近くにあった清水江尻城代となりました。

信玄公没後は、跡を継いだ武田勝頼(従妹であり、義弟でもある)とは意見が合わず対立し、長篠の合戦の際には戦線を離脱したりなどがあり、天正10年(1582年)2月に織田徳川の武田領への侵攻と武田家の滅亡に際しては、甲斐一国および武田宗家の拝領を条件に織田方に降りました。同年5月に織田信長へのお礼にと徳川家康とともに上洛し安土城で信長と会います。帰り道に堺見物をした翌6月2日に本能寺の変の知らせを受け、徳川家康と共に近畿からの脱出をはかりますが、宇治田原にて農民の一揆により命を落とすこととなります。

その後の穴山家(武田家)は、嫡子勝千代(武田信治)が継ぎますが、若くして亡くなってしまったため穴山武田家は断絶となります。

しかしながら、霊泉寺は代々受け継がれてきました。

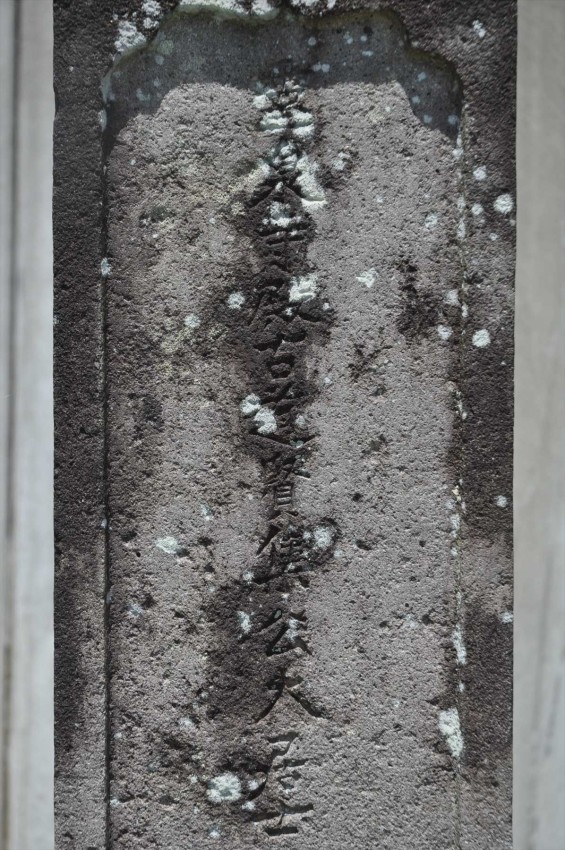

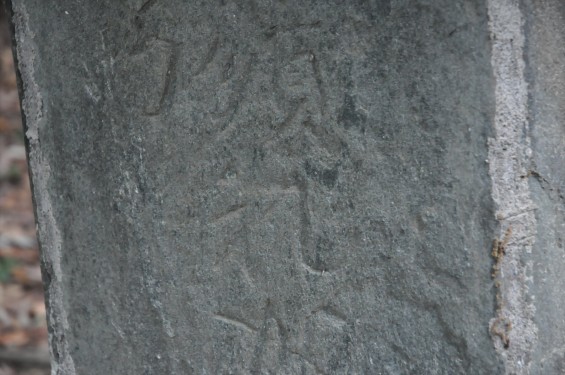

石塔正面を拡大してみました。戒名の「霊泉寺殿古道賢集公大居士」の文字が確認できます。

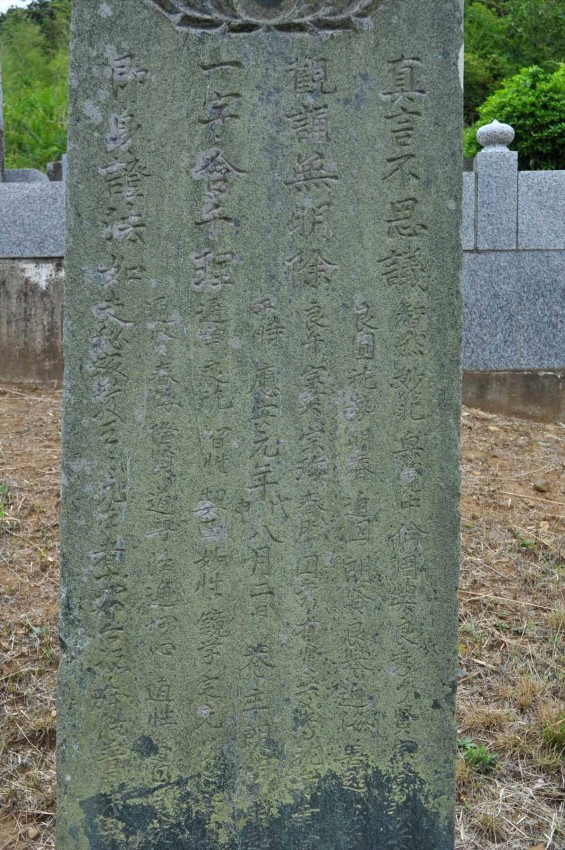

周囲には、公のお墓を守るようにいくつもの石塔が並べられています。

また公のお墓に並んで歴代住職のお墓や穴山家先祖菩提のお墓もありました。

ここからの眺めは最高です。

遠くは美保の松原。そして清水港清見のあたりの埠頭と、手前には興津川。一番手前に見える建物が霊泉寺の本堂と庫裏になります。

美保の松原を眺めて眠る。最高の墓所ですね。