2016年1月12日 火曜日 晴れ

こんにちは。首都圏にて霊園と墓地をご紹介、ご案内し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事という「お墓づくりのお手伝い」をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。

今年のNHK大河ドラマは「真田丸」。一昨日の1月10日日曜日に第一回が放映され、大河ドラマファンの間で感想が盛り上がっています。「新撰組!」に続き二回目の三谷幸喜さんの脚本ということで、発表以来2年の間話題となっていた今年の真田丸です。

真田日本一の兵(つわもの)と、大阪の役の際に薩摩藩主の島津忠恒(家久)が国許に送った書簡に書かれており、このキャッチーなフレーズが元になって江戸時代、そして現在にまで残る「真田びいき」「真田ファン」を多く作ってきたと思います。

第一回は武田家の滅亡に到る様子だったわけですが、さすが戦国時代だけあって登場人物が有名人だらけですね!主人公の真田信繁(幸村と通称されている方ですね)、兄の真田信之(信幸)、父の真田昌幸(豊臣秀吉の部下石田三成と増田長盛が上杉景勝にあてた書状に「表裏比興(卑怯)の者」と評された(褒め言葉)人物ですね)、さらには武田勝頼、織田信長、徳川家康、上杉景勝、北条氏政・・・と大物ぞろいです。

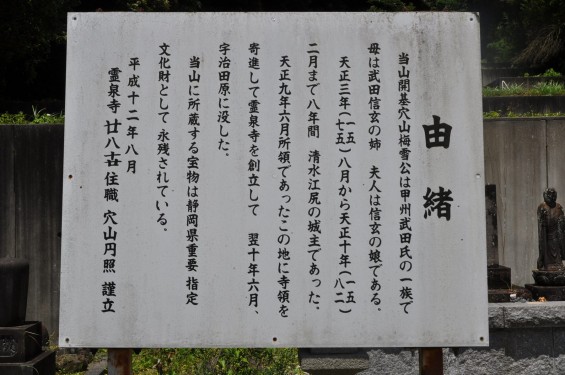

武田家の滅亡への道のりということで、勝頼の義理の弟にあたる木曽義昌が織田方に離反するところから始まりますが、戦国最強と言われた武田家の滅亡は戦国期後半の一大エポックの一つでもあります。大事件ですね。木曽義昌(信濃国木曽谷)の離反という大打撃に続き、駿河方面の司令官である穴山梅雪(信君)が離反し、徳川軍を手配、甲斐に引き入れてしまいます。これによって武田家の崩壊は一気に進んでしまうこととなりました。

ドラマでは、ダーティーな役どころとして表現されていた穴山梅雪。武田家の御一門衆筆頭という重臣でもありました。武田信玄とはいとこ同士ということもあり、過去の大河ドラマなどでも何度も表現されてきた武将です。甲斐武田家崩壊後は、武田宗家を継ぐ約束となっていたとか。自身の野望と家の存続のためという、戦国期ならではの価値基準ではあります。今現在を生きる我々の価値基準で測ってはいけないのではないか、とも思えます。

戦国時代の武士ですので、味方として考えるととても頼もしいのですが、敵として考えると情け容赦のない、悪鬼のような存在・・・どの戦国武将もすべてに言えることなのではないでしょうか。

というわけで今回はダーティーに描かれていた穴山梅雪公。キーパーソンということもあって、榎木孝明さんが熱演されていました。豪華俳優陣ですよね!穴山梅雪公は、明智光秀による本能寺の変直後に徳川家康と東海に逃避行する途中で非業に倒れてしまいますので、大河ドラマではまだまだしばらくは登場するのではと思います。

さてそんな穴山梅雪公。

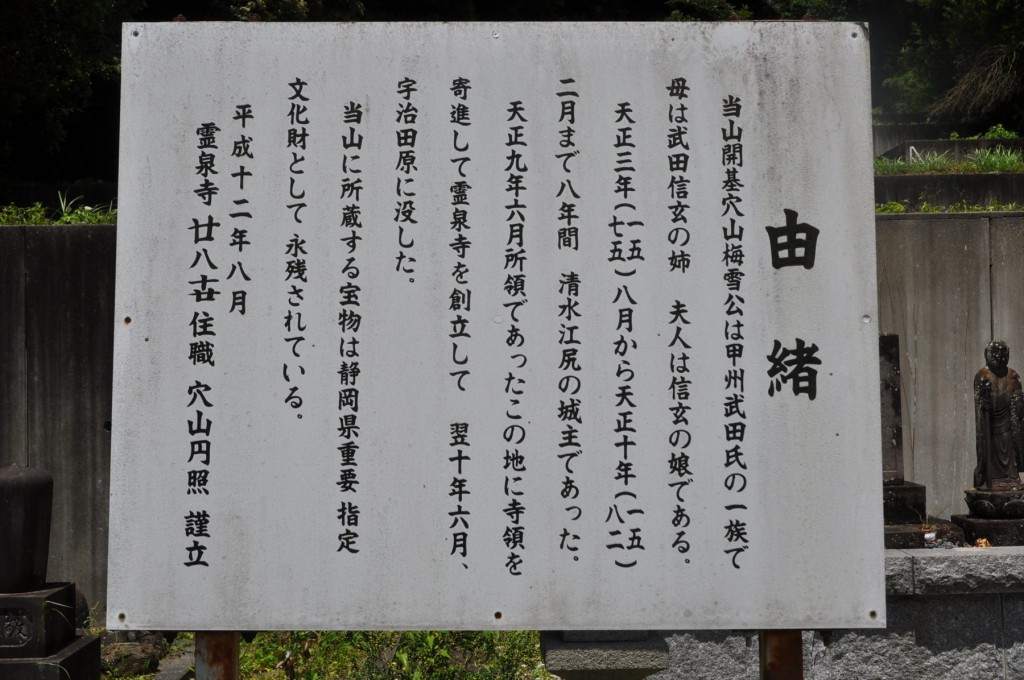

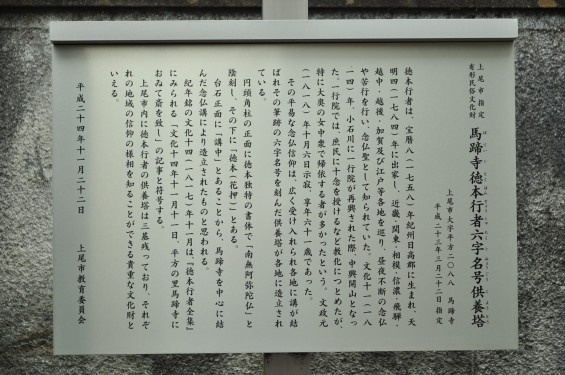

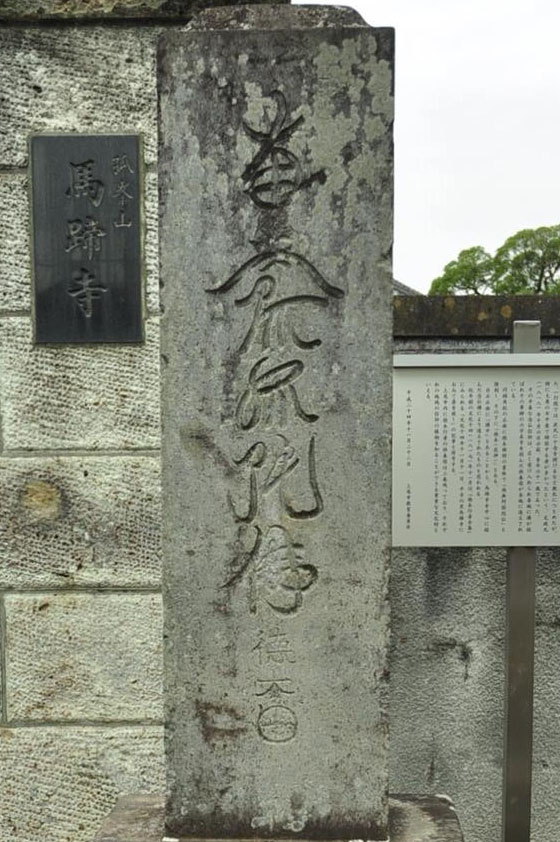

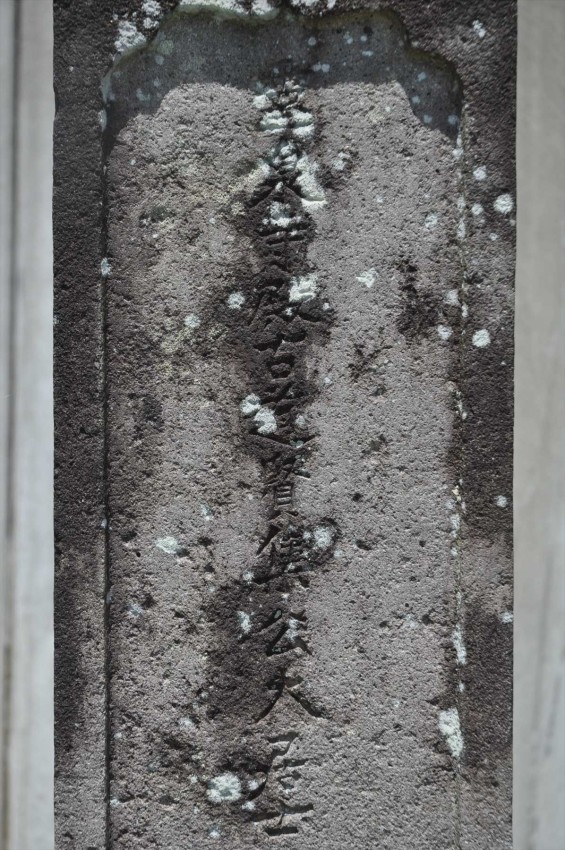

弊社のご案内中の霊園「メモリアルガーデン清水」に隣接する経営主体の寺院「霊泉寺」の本堂裏の高台にお墓があります。

高台にありますので、なんと海を見下ろすという最高の景色が広がっているんです。

美保の松原も見えていますね。

ここ霊泉寺は静岡県静岡市清水区の興津にあります。そしてご住職は代々「穴山」さんです。そう、穴山梅雪公が開き、その後御子孫が代々住職を務めているお寺さまなんです。

そんな霊泉寺隣接のメモリアルガーデン清水をご案内する石材店としても、いつかダーティではない穴山梅雪公をドラマで描いてもらいたいものです(大河ドラマ「風林火山」の際はダーティではありませんでしたね)

過去の記事