2014年5月2日金曜日 晴れ

一昨日のことになりますが、高知県香美市にあります「朴ノ木公園」に行ってきました。場所は香美市にあるアンパンマンミュージアム(香美市立やなせたかし記念館)から車で約5分くらい。

グーグルマップではこちらが現地になります。https://goo.gl/maps/gt8Th

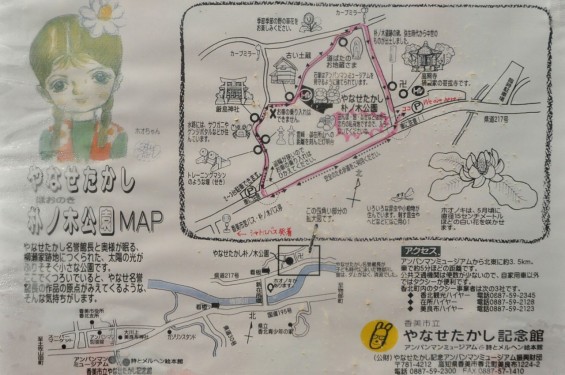

やなせたかし先生の実家跡がお墓の公園になると昨年10月このブログでも記事にも書いたのですが、今年2014年4月20日に公開となったとニュースで見てから、尋ねてみたい場所として自分の中で一位になっていた公園です。

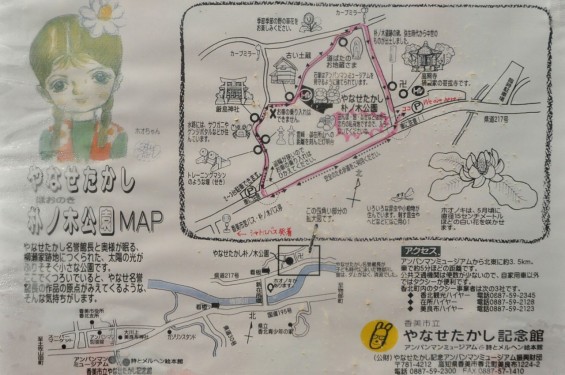

ミュージアムのサイトでは「GWはアンパンマンミュージアムからのシャトルバスをご利用ください。(公園専用の駐車場はありません。)」とありましたが、一昨日4/30は平日ということもあり公園近くに駐車することができました。香美市観光協会さんのスタッフブログに、詳しいアクセスについて書かれてました。訪れる人にとってはとてもありがたいブログです!明日からのゴールデンウィーク後半や祝祭日にご訪問される方はアクセスや駐車場に気を付けてください。

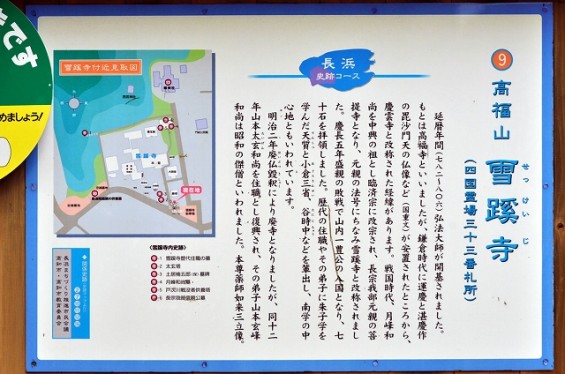

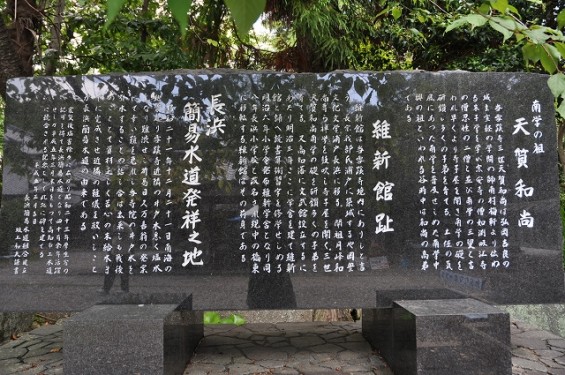

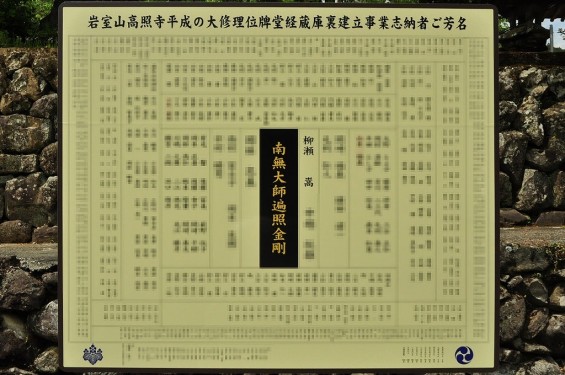

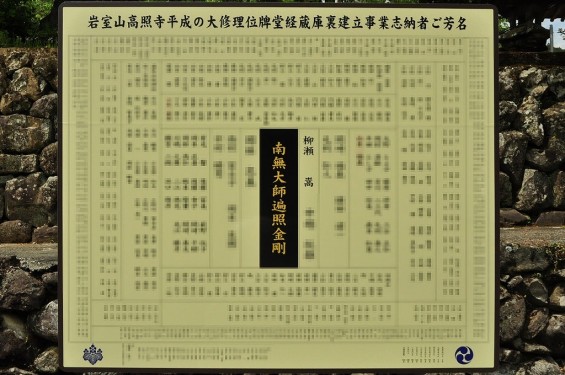

さて朴ノ木公園の近くにある高照寺さま。

岩室山高照寺平成の大修理で志納された方々のお名前が並んでます。中央の「南無大師遍照金剛」の文字のすぐ右側に「柳瀬嵩」の文字が!柳瀬家の菩提寺だそうです。

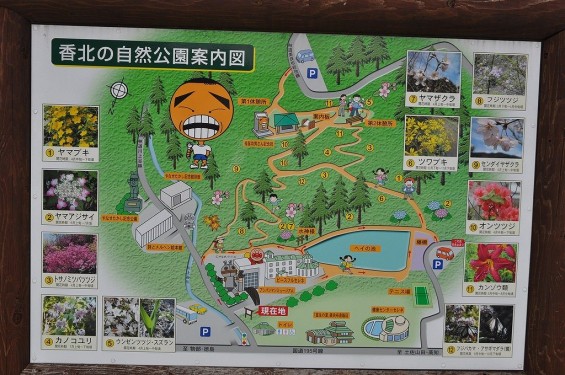

ホオちゃんが案内してくれてます。朴の木は「ほうのき」と読みます。そしてここは朴の木地区。柳瀬家の菩提寺の高照寺さまと氏神様の厳島神社の間に朴の木公園はあります。

案内板がありましたので、まよわずに公園にたどりつくことができるのですが、傾斜のあるこの地区に立つそれぞれの家、建物はどちらもとてもきれいな石垣と練塀と複層の屋根を持つ蔵とを見ることができ、穏やかで豊かな土地なんだなぁと感じられます。前夜に降った大雨のせいか、幾筋もながれている水流も水の勢いが強めで、せせらぎの音がずっと聞こえてきています。

↑せせらぎを耳に段々畑を進むと白く丸いものが見えてきました。どうやら公園の北側、裏側が見えているようです。

↑朴の木公園にたどり着きました。入口には北を向いたお地蔵様と、そして役所の職員の方がいらっしゃいました。簡易ですがトイレもあります。

やなせたかし先生のお父様のご実家跡地ということですが、巨大な公園ではなく、きれいな植栽とおなじみのキャラクターたちがいる親しみやすい公園です。遠くから見えていた白く丸いものは、そうです!みんなのアンパンマンでした。

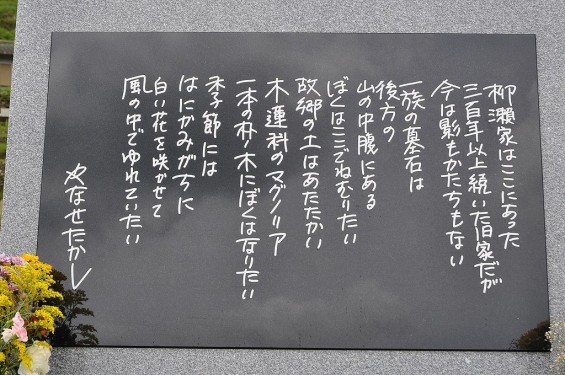

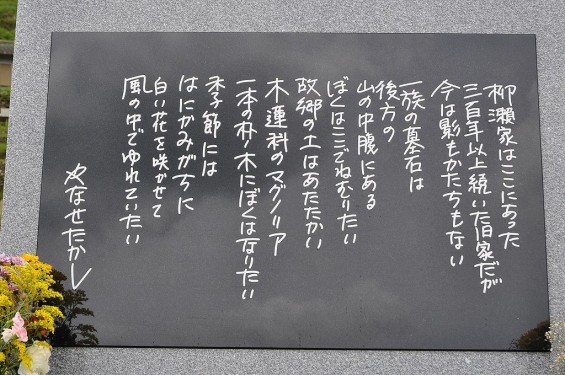

この公園のメインはやはり、やなせたかし先生のお墓です。さっそくお参りしましょう。

柳瀬家はここにあった 300年以上続いた旧家だが 今は影もかたちもない 一族の墓石は 後方の 山の中腹にある ぼくはここでねむりたい 故郷の土はあたたかい 木蓮科のマグノリア 一本の朴の木にぼくはなりたい 季節にははにかみがちに 白い花を咲かせて 風の中でゆれていたい

やなせたかし

(以上、石碑より引用)

石塔の裏側には

やなせ先生は奥様とお二人で眠られているんですね。

それにしても、とても大きな墓石です。洋型墓のカタチをとっています。そして両脇には大きなアンパンマンとバイキンマン。

アンパンマンとバイキンマンは斜め方向を向いています。職員の方に聞いてみたところ、どうやらやなせたかし記念館、アンパンマンミュージアムの方向を向いているようです。

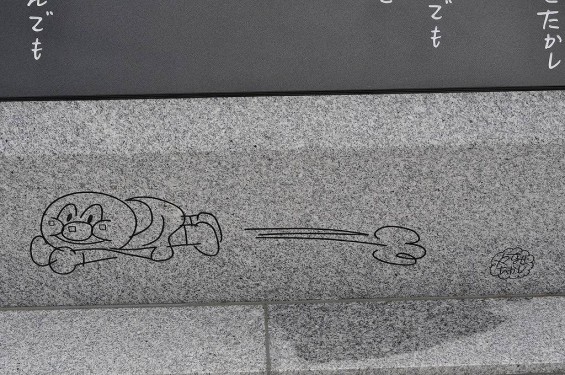

アンパンマンとバイキンマンには、丸い踏み石が続いているのですが、よく見てみると・・・

踏み石の中にアンパンマンとバイキンマンとドキンちゃんがいました!(画像だと少しわかりにくいですね(^_^;))

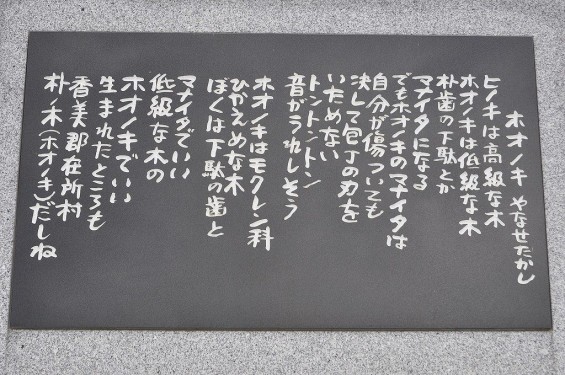

墓石と向き合うように、ふたつの石碑が配置されていました。

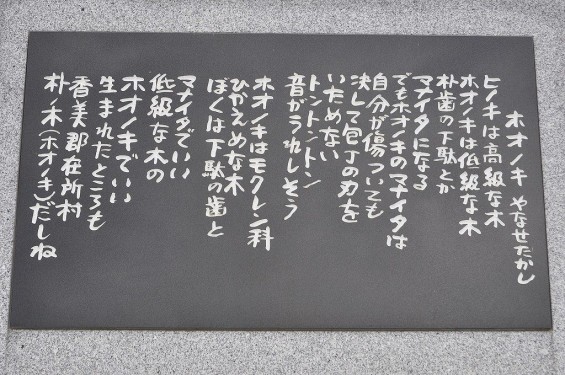

ホオノキ やなせたかし

ヒノキは高級な木 ホオノキは低級な木 朴歯の下駄とか マナイタになる でもホオノキのマナイタは 自分が傷ついても 決して包丁の刃をいためない トントントン 音がうれしそう ホオノキはモクレン科 ひかえめな木 ぼくは下駄の歯と マナイタでいい 低級な木のホオノキでいい 生まれたところも香美郡在所村 朴ノ木(ホオノキ)だしね

(以上、石碑より引用)

やなせ先生の詩集があったらぜひ手に入れたいと思います。

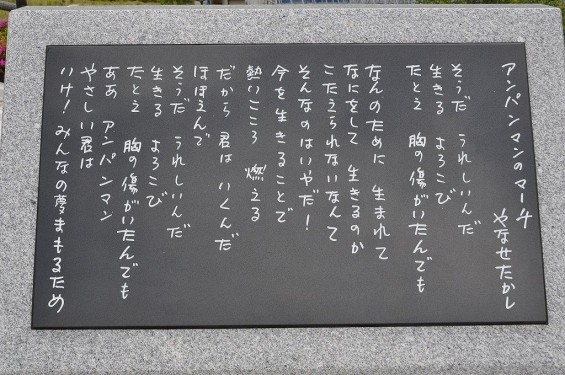

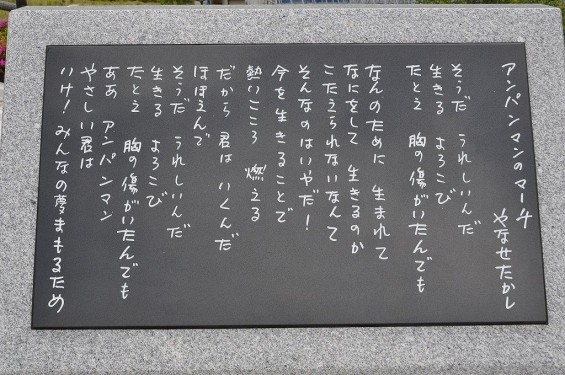

もう一方の石碑には

アンパンマンのマーチの歌詞が刻まれています。歌詞がかかれているので、石碑の裏側にはJASRACの番号も刻まれています。

公園内には、おなじみのショクパンマンやカレーパンマン、メロンパンナちゃんとジャムおじさんもいました。(ばたこさんと、めいけんチーズは?)

遠くからもわかるように、公園の名前の書かれた横断幕があります。目印になりますね!

しかし、なんとよい土地なのでしょう。なんだか離れるのが名残惜しい気持ちになる、風光明媚な場所です。新緑の季節で日差しもあたたかく、とても気持ちよくお墓参りできました。

それにしても段々畑の石垣が幾重にも重なって見えて、とっても綺麗です。さてそろそろ公園を後にしてみます。来た時とは別の道で離れてみます。

こちらの道から来るときは、↑複層の屋根の付いたこちらの蔵と、↑遠くからも見える横断幕が目印ですね!

↑すぐの場所にある氏神様の厳島神社。むこうに公園の横断幕が見えています。ちょっと寄り道してこちらもお参りしてきました。

繊細かつダイナミックな石彫刻の灯篭です。すばらしい。

規模は決して大きいとは言えない厳島神社でしたが、歴史を感じられる境内と拝殿、そして周りを巡る小川のせせらぎがここちよく癒してくれる、とても暖かな気持ちになる神社でした。きっとやなせ先生も毎日この前をあるいたのでしょうね。

とても気に入ってしまった朴の木地区と、やなせたかし朴の木公園。またいつか尋ねてみたいものです。

*************

おまけ やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム

高知県の子供たちにはおなじみのアンパンマンミュージアム。全国からもたくさんの方が訪れています。ゴールデンウィーク中ではありますが平日と言うこともあってすいていました。↑右下の写真、鯉のぼりとともに高知のみで見られる「ふらふ」という大きな旗、大漁旗に似た旗がたなびいています。鯉のぼりと一緒に子供の成長を願う旗です。フラッグが転訛して「ふらふ」と呼ばれているとか。

↑元気ひゃくばいになりそうです。思わず「あーんぱーんち!」と口に出てしまいそう。

↑この四角い建物がやなせたかし記念館、アンパンマンミュージアムです。

バイキンロボットがこちらをみてます!

このロボット、実はかなり大きいのです。

バイキンロボットの横の道には、キャラクターたちが並んで展示されています。

石造りのアンパンマンたちもたくさんいます。

黒い蝶々も飛ぶ、おだやかな日です。

あんぱんちは、車でくる人をお出迎えしてくれているようですね!

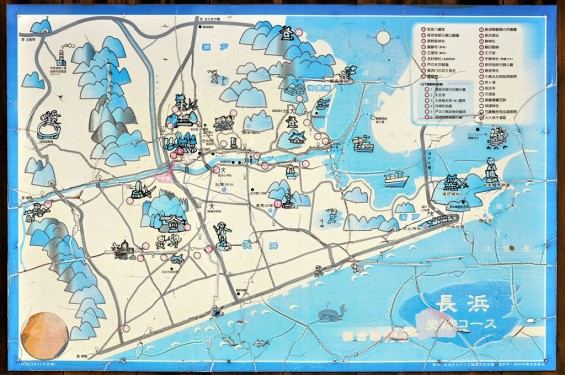

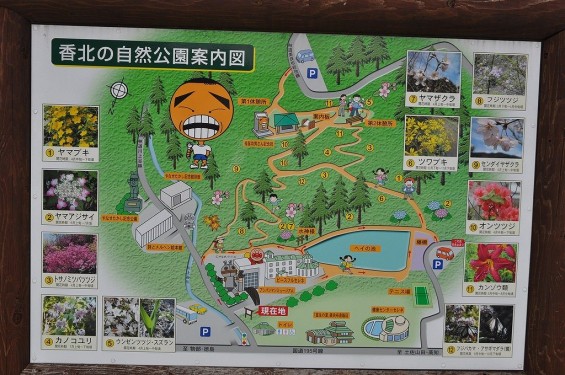

近隣の案内図です。

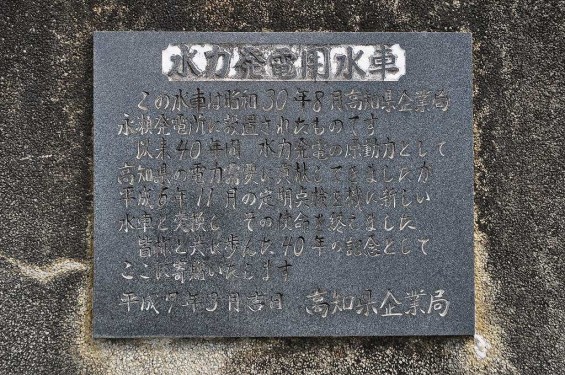

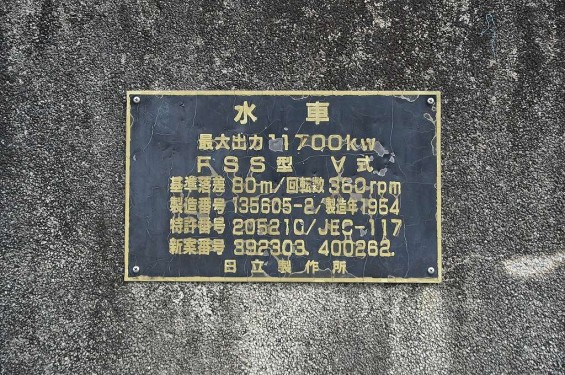

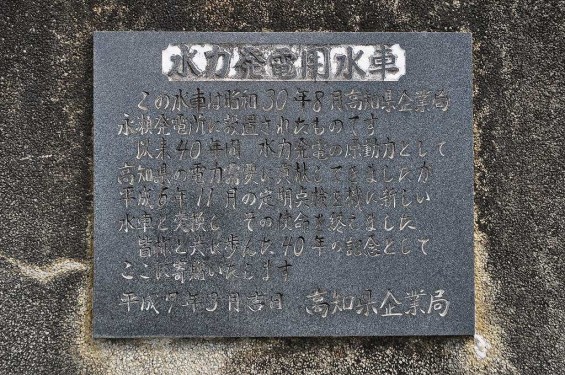

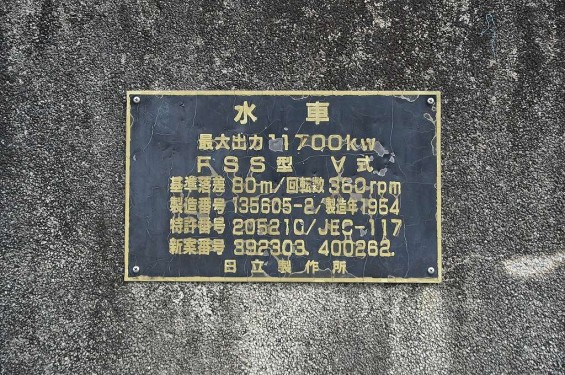

なぜかダムのタービンも展示されています。

水力発電の水車なんですね。でもここにあることでたくさんの方の目に触れることができているのは、とっても貴重なことだと思いました。

~ ~ ~ ~ ~

関連のある記事

・やなせたかし先生のお墓「朴ノ木公園(ほうのきこうえん)」に行ってきました

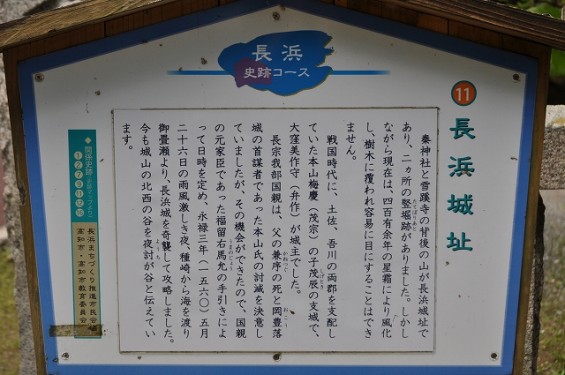

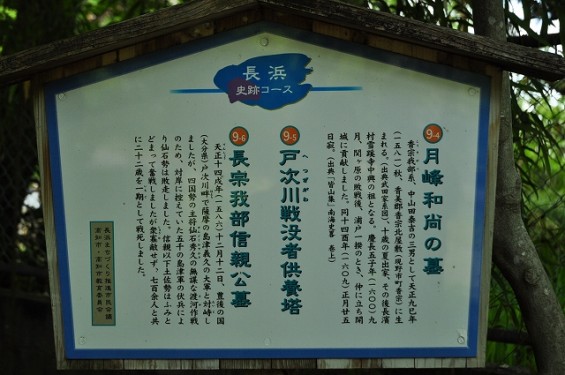

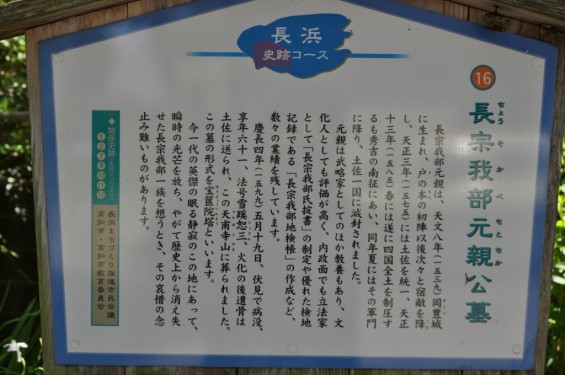

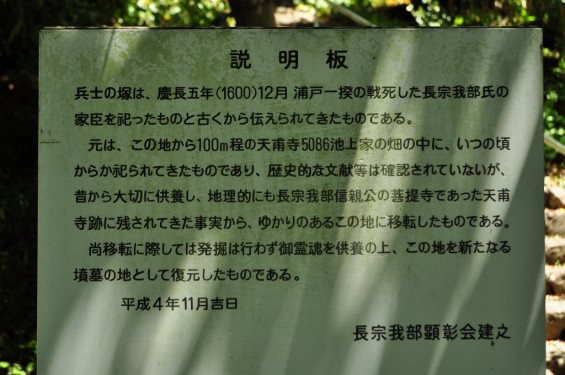

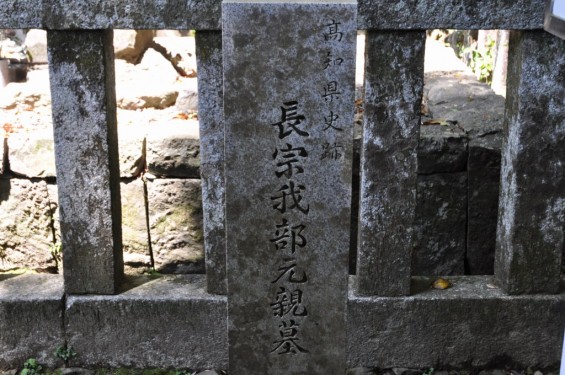

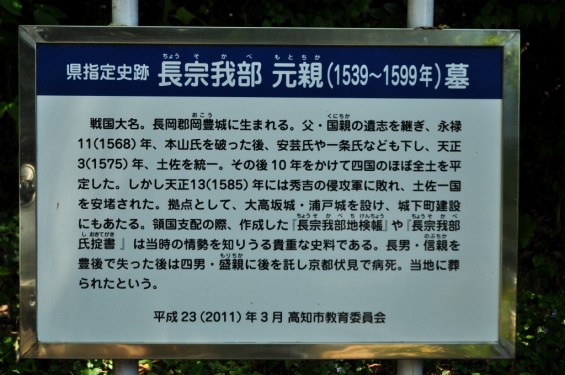

・長宗我部元親公のお墓をお参りしてきました。

・長宗我部元親初陣像を見てきました

・坂本龍馬の視点に立って、現代の日本、太平洋を見て考えてみる

・長宗我部信親(元親の長子)のお墓参りに雪蹊寺に行ってきました

・五台山 竹林寺 本尊文殊菩薩平成の御開帳