2014年6月7日土曜日 雨

一か月ほど前の事柄になりますが、五台山竹林寺の、50年に一度の本尊文殊菩薩さまの御開帳に行ってきました。五台山竹林寺は高知県にあり、四国霊場三十一番札所になっているため、お遍路さんがたくさん来られてました。

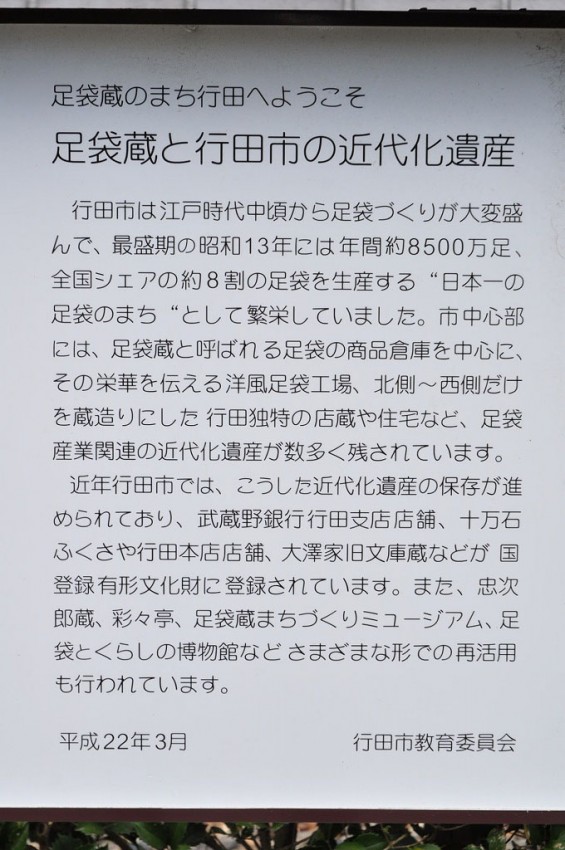

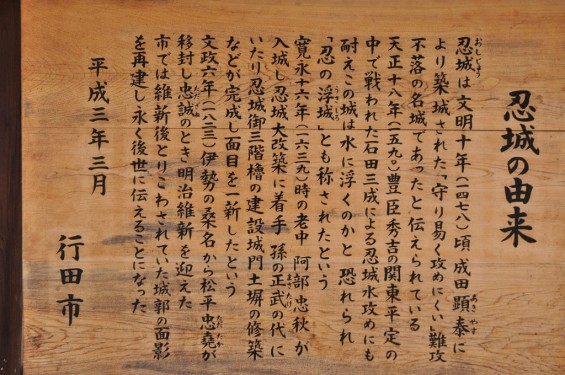

↑駐車場にある看板です。竹林寺の文殊菩薩像は日本三文殊に数えられるもので、行基の作と伝えられているそうです。文殊菩薩に従う四人の従者とともにある文殊菩薩五尊像としては日本最古のものになります。四人の従者が今回の御開帳を案内してくれるそうです。(先導役の善財童子、獅子の手綱を握る優填王、仏陀波利、最勝老人)今年の秋にも御開帳がなされますが、その後に尊像を拝むことができるのは50年後になります。

客殿の横を通り、鐘楼堂を通過すると立派な山門にたどり着きます。聖武天皇の命にて僧行基が山を開き、その後空海によって整えられ、土佐山内家の庇護もあった立派な境内です。

四人の従者がまた現れました。「もうすぐあえる。」そうです。わくわくしてきました。振り返ると山門がとても綺麗です。お遍路さんがいっぱい来ました。

本堂につづく参道、境内の庭には苔むした石塔や神社、お地蔵様などが並んでいます。それにしても苔がとても綺麗です。

参道も広く、大きな石段も幅が広くてとても美しいお寺です。紅葉の季節はきっと抜群の見え方になるのでしょうね。

振り返って山門を見てみると、今来た道のずっと向こうに見えます。

石段の一番上から振り返ると、このように見えます↓美しい石段ですね!

石段を登り切りますと、複数の堂宇が目に入ってきます。その前に傍らに立つ石塔に目が行ってしまいました。

↑右の円筒型の石塔には「寄進」の文字が。中央は虚空蔵尊。左は真言を百万遍唱えたと書かれてます。それぞれ意味は異なりますが、信心の深さからの供養塔だということがわかりました。

五重塔が新緑によく映えています。

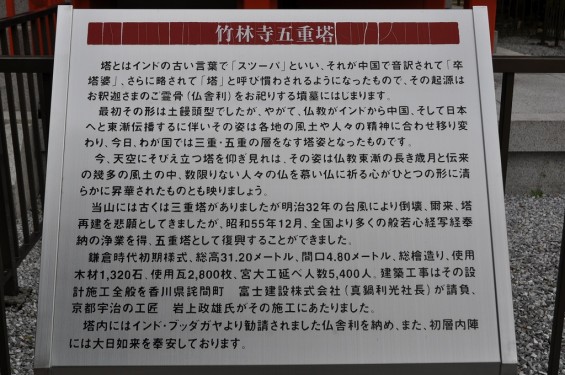

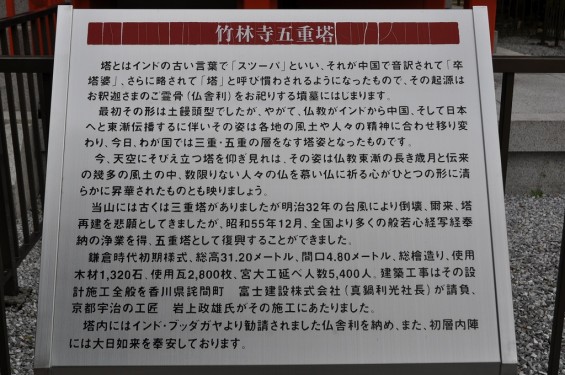

竹林寺五重塔

塔とはインドの古い言葉で「スツーパ」といい、それが中国で音訳されて「卒塔婆」、さらに略されて「塔」と呼びなられわれるようになったもので、その起源はお釈迦さまのご霊骨(仏舎利)をお祀りする墳墓にはじまります。

最初その形は土饅頭型でしたが、やがて、仏教がインドから中国、そして日本へと東漸伝播するに伴いその姿は各地の風土や人々の精神に合わせ移り変わり、今日、わが国では三重、五重の層をなす塔姿となったものです。

今、天空にそびえ立つ塔を仰ぎ見れば、その姿は仏教東漸の長き歳月と伝来の幾多の風土の中、数限りない人々の仏をしたい仏に祈る心がひとつの形に清らかに昇華されたものとも映りましょう。

当山には古くは三重塔がありましたが明治32年の台風により倒壊、爾来、塔再建を悲願としてきましたが、昭和55年12月、全国より多くの般若心経写経奉納の浄業を得、五重塔として復興することができました。

鎌倉時代初期様式、総高31.20メートル、間口4.80メートル、総檜造り、使用木材1,320石、使用瓦2,800枚、宮大工延べ人数5,400人。建築工事はその設計施工全般を香川県詫間町 富士建設株式会社(真鍋利光社長)が請負、京都宇治の工匠 岩上政雄氏がその施工にあたりました。

塔内にはインド・ブッダガヤより勧請されました仏舎利を納め、また、初塔内陣には大日如来を奉安しております。

~以上、案内板より引用~

五重塔のすぐ足元には、大師堂があります。↓こちらの写真の右側奥に五重塔があります。

お遍路さんがいっぱいです。山内家の三つ葉柏の家紋が印された幕がかかっています。

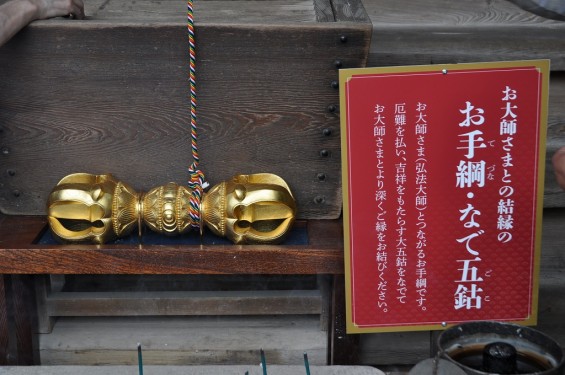

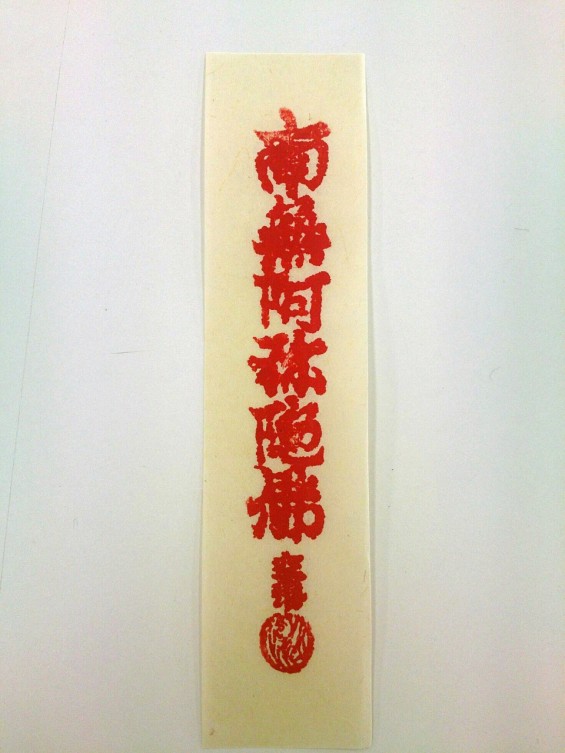

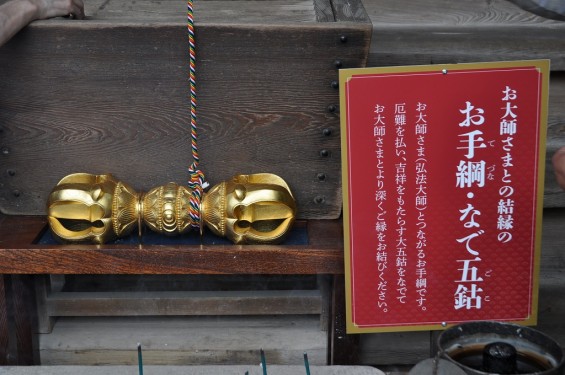

お手綱・なで五鈷で、お大師さまと結縁ができるそうです。

さて本堂(文殊堂)。

↑左側にあるイベントテントが御開帳の入口受付になります。ここから先本堂内は撮影できません。テント内では文殊様の四人の従者についてお教えいただき、本堂内では内陣に進むことができ、貴重な五尊像を拝見することができました。

本堂を出ると、またもや四従者が。ご参拝ありがとうございました。(また会おうね!)

さて、それではこれから客殿に向かい、さらに文化財を拝見し名勝庭園も拝見させていただこうかなと思います。

客殿は一番最初の駐車場からすぐの場所にありましたので戻っていきます。途中の参道、やっぱりきれいですね~

客殿です。あいにく、こちらも内部は撮影禁止です。

でも、名勝庭園の撮影は大丈夫。国指定の名勝になります。

↑こちらの庭園は北庭。大きく半円形につくられていて、どこから見ても正面に見えるように作られています。中央の石がホスト、その石とまるで対話しているかのように座っている石が客人。というようなストーリーを見るものに与えてくれる庭です。作者は臨済宗の高僧、夢窓疎石(夢窓国師)。多くの庭を造られましたがこちらの庭もその一つです。

トイレは当時のままなのでしょうか。とてもきれいな陶器のトイレでした。(穴があり、下に落ちるようになっていました)画像は小さくしておきます。(クリックすると元画像を見られます)

↓こちらは西庭。中国の廬山(ろざん)と鄱陽湖(はようこ)を模しているそうです。

先ほどの西庭もですが、思わず音声解説を聞きながらしばらくの間、時間もわすれて眺めてしまいました。こちらも夢窓国師の作です。

カメもいます。井戸も立派です。

客殿は以上です。

竹林寺は、国指定の名勝である庭園のほか、本尊の文殊菩薩五尊像以下本堂などの建築物や幾多の仏像が国指定の重要文化財になっています。宝物の宝庫ですね。

貴重な体験ができた一日でした。

~ ~ ~ ~ ~

関連のある記事

・やなせたかし先生のお墓「朴ノ木公園(ほうのきこうえん)」に行ってきました

・長宗我部元親公のお墓をお参りしてきました。

・長宗我部元親初陣像を見てきました

・坂本龍馬の視点に立って、現代の日本、太平洋を見て考えてみる

・長宗我部信親(元親の長子)のお墓参りに雪蹊寺に行ってきました

・五台山 竹林寺 本尊文殊菩薩平成の御開帳