お墓を建てると幸せになる? その4 納得のデザインで「お墓」が大好きな場所に

前回「・お墓を建てると幸せになる? その3 家族・自分・故人の「シンボル」になります。」に続いての第四回目です。

七月のお盆時期が過ぎました。八月にお盆を迎えるという方もいると思いますが、みなさんはどのようにお盆を過ごしますか?お盆にお墓に行くという方と、お墓にはいかないけれど精霊棚に手を合わせるという方に分かれるのではないでしょうか。

何もしたことがないなぁ、という方がいましたら、心の中でご先祖様や故人の方を偲んで語りかけてみてはいかがでしょう。

さて今回は、お墓作りについての文章になります。

お墓は基本的にはオーダーメイドで作るものです。

お墓に使われる石材は、工場のベルトコンベアで次々に作り出されるような、大量生産される品物ではありません。原石は石切り場や採石場と呼ばれる丁場から切り出されてくるのですが、巨大な石を切り出してきても、そこには斜めに入っている石の目があったり、墓石として使用できないような箇所があったりします。そういった場所をよけて墓石で使用する石材を切り出すと、以外にもほんの少ししか使える部分は残りません。石材によって高い金額のものや廉価な金額のものもありますが、基本的にこの「ほんの少ししか使える部分はない」ことはどの産地の石種も同じくいえることです。そう考えますと、本来墓石に使用している石材は希少性の高い石だと言えます。(その中でも特に希少性の高い石材が庵治石などになります)と、このような点からも大量生産には適していない=それぞれがオーダーメイド、世界に一つだけの墓石、となる理由ともなっています。

オーダーメイドと言いますと、たとえばスーツや靴、カバン、洋装や和装、家具、そして住宅などが思いつきますが、いずれも廉価なアイテムと対になって考えられることが多いかと思うのですが、墓石について言いますと、墓石はオーダーメイドが主流。世界に一つだけの墓石というのが主流です。

オーダーメイドなんて経験したことない、という方も「お墓作り」ではオーダーメイドを経験することができます。

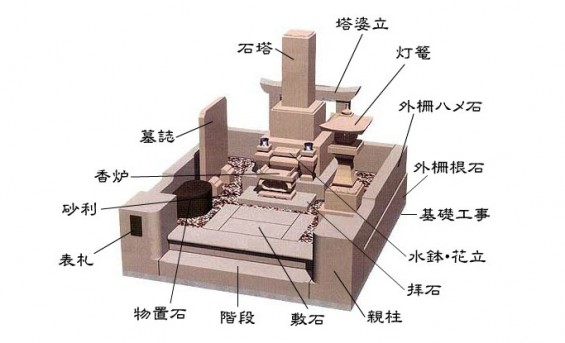

墓地を眺めて歩いてみると、「同じような石が並んでいるなぁ」と感じられることもあるかもしれません。その理由の一つには、和型墓石といわれている三段墓には、不文律のような「定型」が伝統とともにあります。

昔ながらの三段墓のタイプにしようとすると、伝統的な形式のお墓となります。伝統を意識しますと、周囲の墓地との調和というものもありますし、あまり奇抜なデザインにはしない、という方も少なからずいらっしゃいます。また、中には昔からなじんでいるお墓のカタチだからやっぱり和型がいい、という方もいるでしょう。結果的に従来型の定型のデザインである和型墓石のカタチを選択される方は多くいらっしゃいます。

洋型墓石には「和型墓石」のような「定型」のような伝統的なデザインはありません。ありませんが、各霊園ごとに「標準型のデザイン」というものを用意している場合も多いです。

民間霊園の場合は、霊園ごとに設定されている「標準型」というのが一番廉価にお墓を作ることができるデザインになり、 一番廉価ということもあって、標準型を選択される方は少なくありません。標準型が並んでいると、どうしても「同じような墓石がならんでいるなぁ」と感じられてしまいます。

では、本当に和型墓石も洋型墓石も同じようなデザインの墓石ばかりなのでしょうか?

オーダーメイドのお墓は、石種を自由に選べます。

墓石に使用する石材の種類は実に様々です。白御影石と黒御影石の違いだけではありません。茶色のものやグレーのもの、赤みがかったものや青や緑のものなど。また色味の違いのほか、産地や特質、目の細かさや粗さ、独特の風合いの違いなど、まさに千差万別です。似たようなカタチの墓石でも使用する石材が違うと、ものすごくパッと見の印象に違いが出てきます。材料を自身で選ぶということも、オーダーメイドならではのことになると思います。「赤色が好きだったから、赤い石でお墓をつくりました」という方や、「落ち着いて感じられたから青みがかった黒い石にしました」という方、「やわらかい印象が気に入ったので、淡いピンクの石で作りました」という方など、それぞれ考えられて選ぶ方も多々いらっしゃいます。

オーダーメイドだからこそできる自由なカタチの墓石

先ほど、和型墓石には「定型」のような伝統的なカタチがあると書きましたが、近年はさらに進化してきており、伝統的なカタチでありながらもモダンで、現代風にアレンジされたデザインの和型墓石も増えてきています。

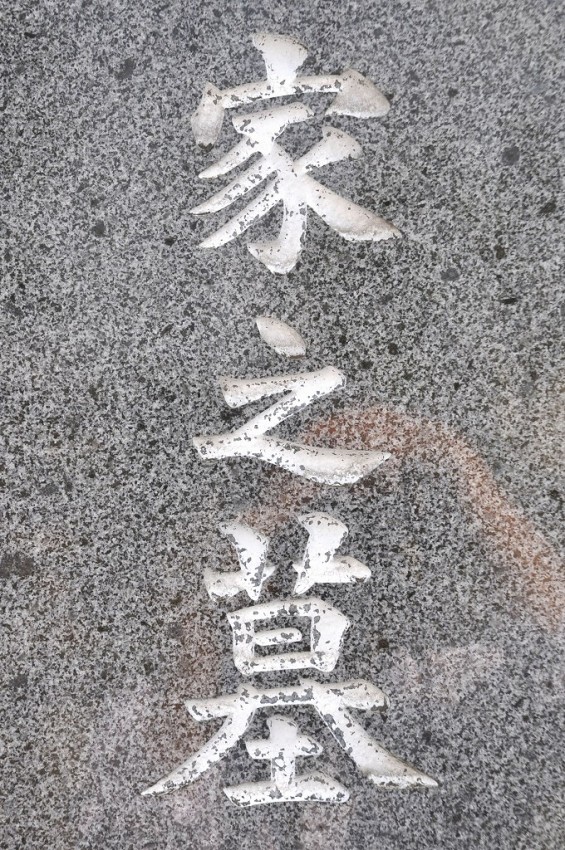

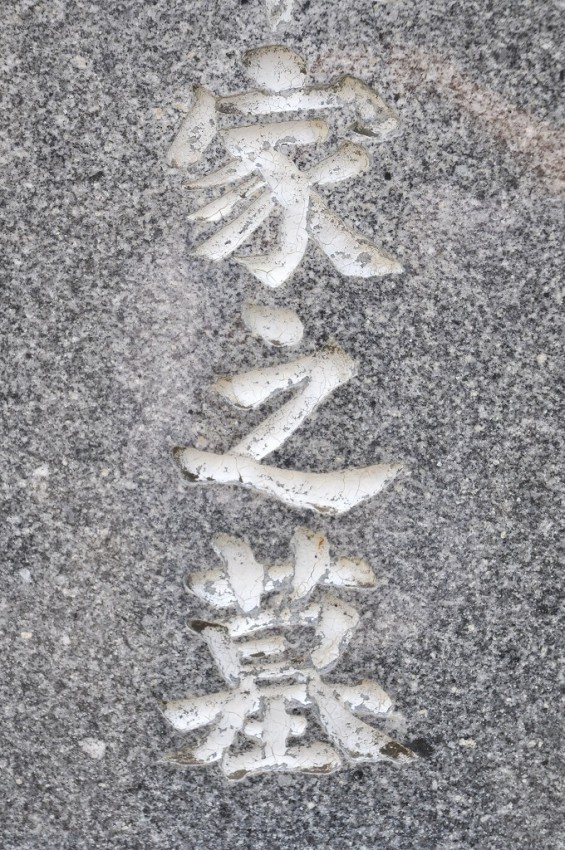

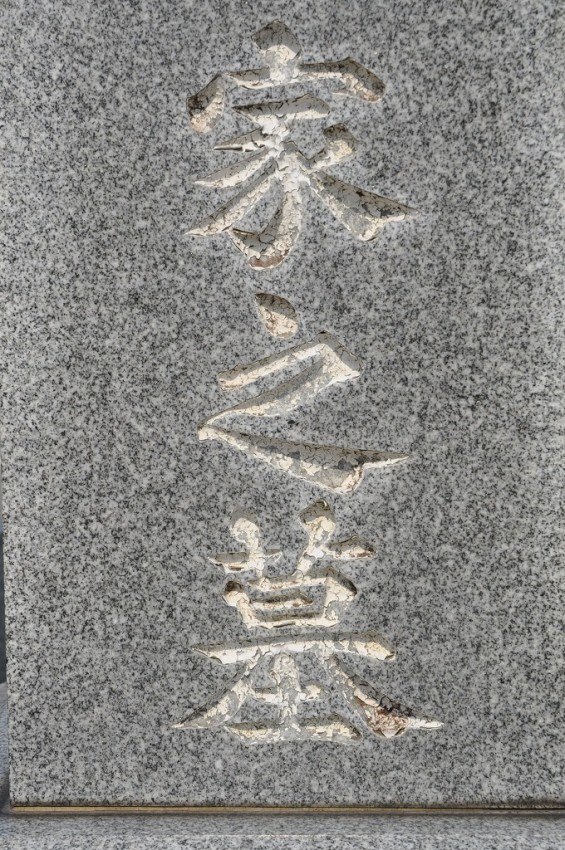

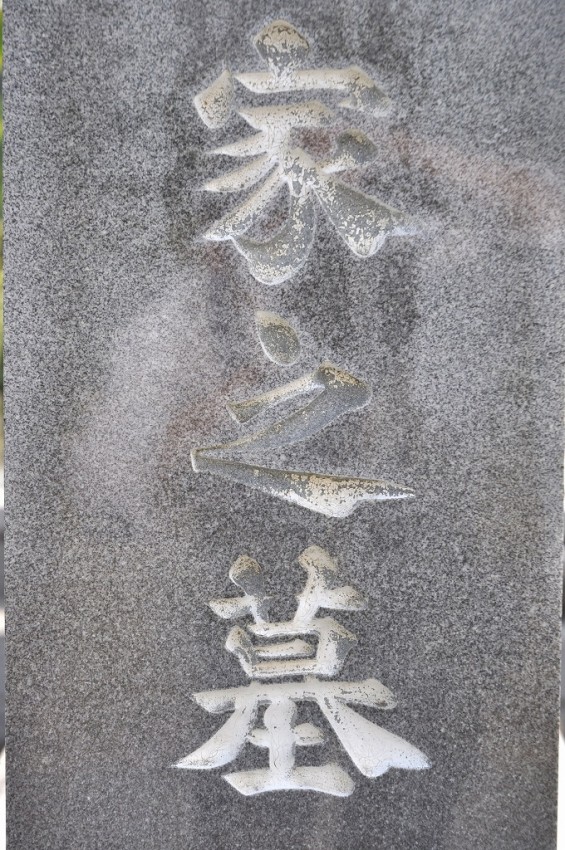

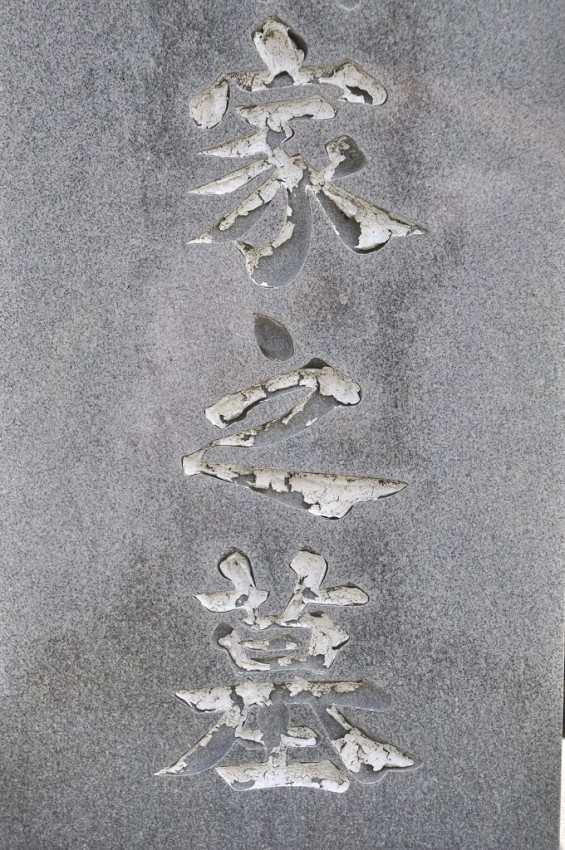

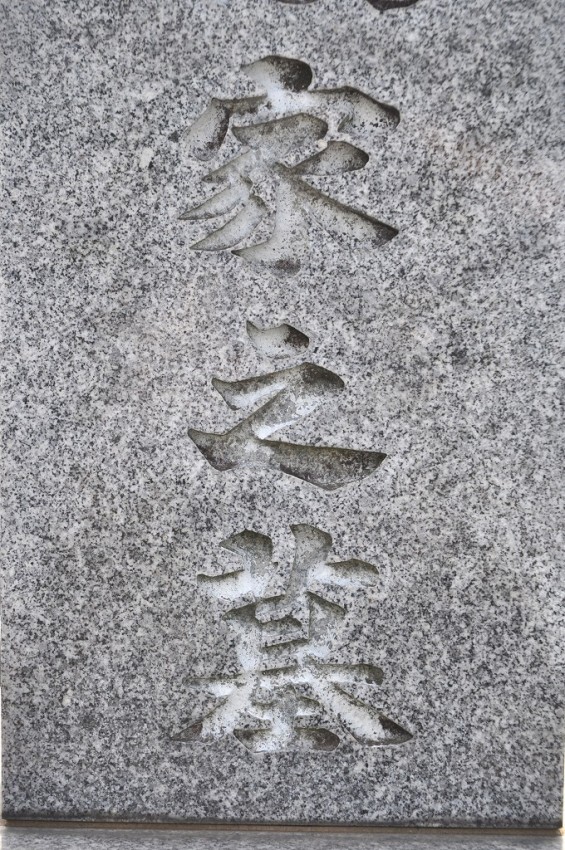

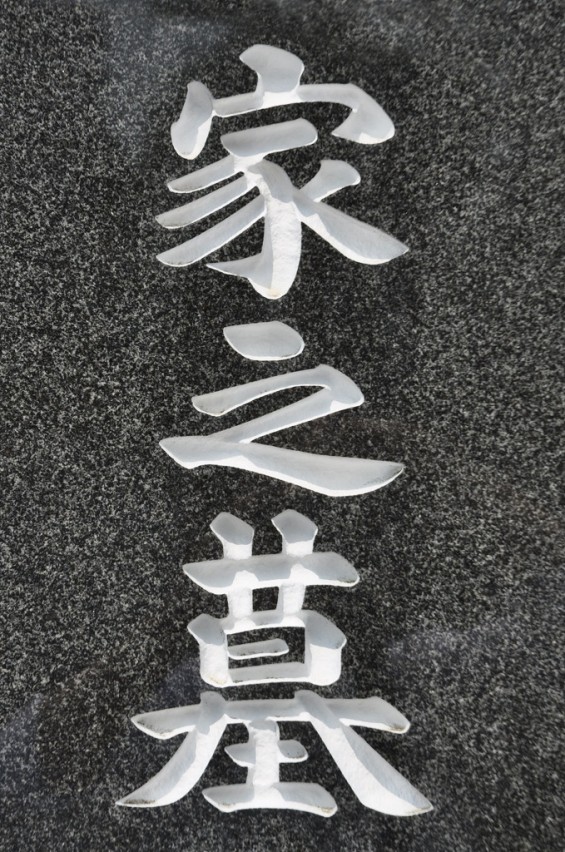

↑こちらはそんなデザインのなされた墓石なのですが、こういったカタチに限らず、自分の個性を発揮してもかまわないのがお墓作りの世界です。

洋型墓石や、デザイン墓石というタイプのお墓になってくると、その自由度はより高くなってきます。美しい円形やカーブを描く墓石や、自分の好きなディティールのデザインを選ぶなどのほか、思い入れのあるカタチをじっくりと検討される方も少なくありません。

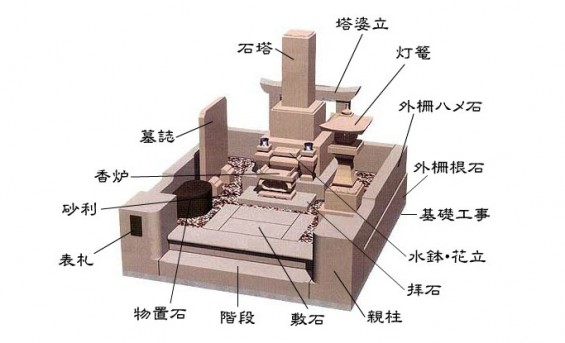

↑こういったオリジナルデザイン墓には、やはり個性をより感じさせやすくするためにも石の種類にもこだわる方が多いようです。右の写真のお客様は、音楽、ピアノを愛されていたというお客様のお墓です。グランドピアノと譜面をイメージしたデザインのお墓にされました。そのほか、好きだった乗り物や、趣味にしていた事柄、サッカーボールや野球の道具などをデザインされる方もいらっしゃいます。ただし、和型にしても洋型にしてもオリジナルデザインのお墓にしても、墓地によっては『墓石高さやカタチに制限がある』場合も多いです。多くの場合は周囲の景観についてのことなどから制限がなされる場合が多いのですが、材料が石であるため、また石を加工するのが人の手によるため、どうしても「ものすごく細くこまかいデザイン」や「とがったデザイン」等加工するのがとても難しいという場合もあるので、石材店と相談しながらデザインを考える必要もあります。

(参考記事 ・和型墓石 ・お墓のデザイン ・正しいお墓の買い方 [その6] 9.墓石の形 ・正しいお墓の買い方 [その10] ニューデザイン墓石 )

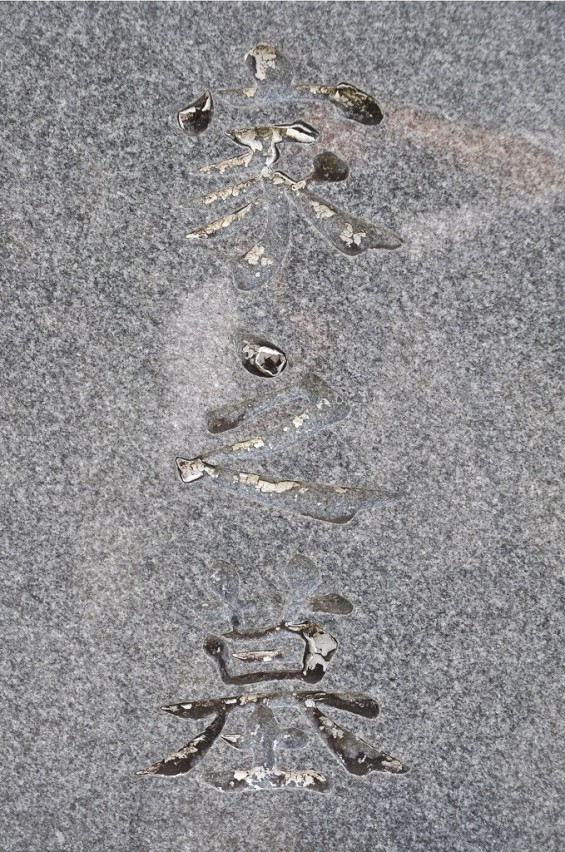

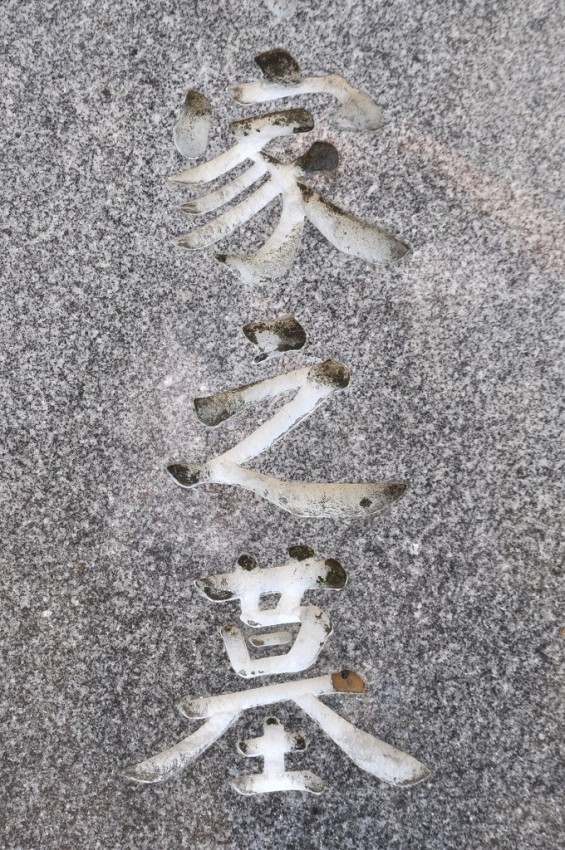

文字彫刻やイラスト彫刻で、人生を表現する

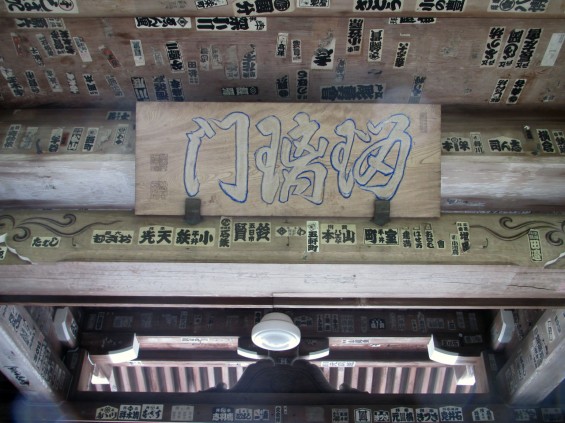

お墓は、石材の種類やお墓のカタチのほか、「何を彫刻するのか?」という点でも自由に個性を表現することができます。和型墓石を選ぶ場合には、なかなかメインの石塔である竿石に自由に個性を表現する、のはやりにくい場合が多いです。しかし、そんな場合でも、花立てや外柵、墓所の入り口にあたる両サイドの親柱に個性を表現する彫刻をされる方もいらしっゃいます。竿石には宗派ごとの梵字や宗派ごとの文字「南無大師遍照金剛」や「南無阿弥陀仏」、「南無妙法蓮華経」などを入れたり、「○○家先祖代々之墓」などを入れている場合が多いのですが、好きだった花や好きだった言葉、イラストなどをさりげなく花立てや外柵、親柱に入れるケースも時々あります。周りと調和しながら、伝統的なカタチでありながらも自分自身、亡き人の人生を彫刻として表現することは可能なのです。

お墓は、石材の種類やお墓のカタチのほか、「何を彫刻するのか?」という点でも自由に個性を表現することができます。和型墓石を選ぶ場合には、なかなかメインの石塔である竿石に自由に個性を表現する、のはやりにくい場合が多いです。しかし、そんな場合でも、花立てや外柵、墓所の入り口にあたる両サイドの親柱に個性を表現する彫刻をされる方もいらしっゃいます。竿石には宗派ごとの梵字や宗派ごとの文字「南無大師遍照金剛」や「南無阿弥陀仏」、「南無妙法蓮華経」などを入れたり、「○○家先祖代々之墓」などを入れている場合が多いのですが、好きだった花や好きだった言葉、イラストなどをさりげなく花立てや外柵、親柱に入れるケースも時々あります。周りと調和しながら、伝統的なカタチでありながらも自分自身、亡き人の人生を彫刻として表現することは可能なのです。

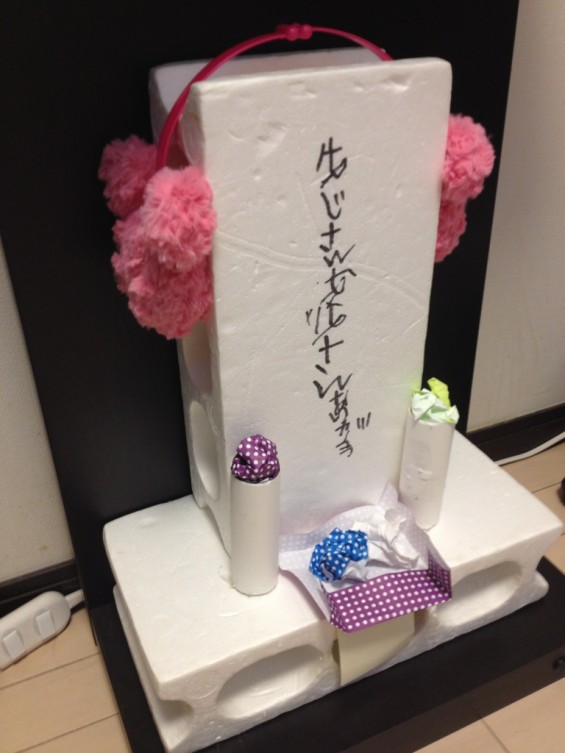

洋型墓石やデザイン墓石の場合は、和型墓石のほどの制約はなくなり、より自由度が高くなります。メインの石塔にもイラストや好きな文字など自由に彫刻する方はとても多いです。音楽が大好きだった方は譜面を彫刻したり、故郷の山の姿や、大事にしていた家族の犬や猫、お墓参りされる方へのメッセージを書いてみたり、好きな言葉を好きな書体でデザインしてみたり・・・本当に人それぞれで、一つ一つのお墓にそれぞれの物語と思い入れを込めて作られています。

(参考記事・正しいお墓の買い方 [その7] 墓石の大きさ 墓石に刻む文字 ・お墓に刻む文字① ・お墓に刻む文字② 五輪塔 )

しっかりと納得のいくお墓作りをするのには、どうしても時間がかかるものです

上記のように、墓石に使用する石材や、お墓のカタチをどうデザインしようか、そして彫刻する文字やイラストはどのようなものにしよう・・・これらは急いで決めることもできますが、そうしますと標準型の石種とカタチで、彫刻も必要最低限の竿石へ家名を彫刻したりなどにとどめる程度となってしまい、十分な個性を表現することは難しくなります。冒頭に申しあげたとおり「同じような墓石が並んでいる・・・」うちの一つになってしまいます。急ぐ必要のない方は、可能であればお墓作りには「時間がかかる」と認識された方がいいかもしれません。それぞれを検討するのにはどうしても「考える」という時間が必要になるからです。どういった条件の土地なのか、霊園なのか、石種はどういったものがいいか、カタチはどのようなものがよいか、彫刻は・・・というように、お墓作りには考えを進める「順番」というものがあります。さらに、「自分だけのお墓」であれば自分だけの納得でもよいのですが、なかなか「自分だけのお墓」というのは少ないものです。家族や親族、大切な人にとっても大事な場所になる「お墓」です。十分に納得のいくお墓にするには、周りの人にも納得され、また賛成されてこそではないでしょうか。納得、賛成してもらえてはじめて「自分の本当の納得できるお墓」になるように思います。時間を要しそうな気がしませんか?十分に時間をかけて納得のいくお墓を検討してください。

自分のみならず、関係する人が皆納得し、祝福されるお墓作りというのは、まさに「寿陵」という言葉がぴったりの施設になります(寿陵とは、生前に用意するお墓のこと。縁起の良いお墓作りと言われています。 参考記事 ・寿陵のすすめその1 ・寿陵のすすめその2 ・寿陵のすすめその3 )。

皆が納得し賛成し、完成に際して祝福されるようなお墓は、「好きな場所」となりえるのではないでしょうか?

「お墓に行ってみよう!」と家族から声があがる場所というのはとても素晴らしく素敵で、うらやましい場所と言えますね。家族親族がお墓に行くことで、お墓での思い出や記憶も積み重なっていきます。思い出の積み重なった場所は、自然と「大切な場所」になりますし、そこにいつか眠る日が来たとしても「大切な場所」という意味が深まることはあれど、変わることはありません。いつか「お墓に行ってみよう!」が「お墓参りしにいこう!」「故人に会いに行こう!」に変わると考えられます。

是非、一生に一度の大きな事業として「お墓作り」を“じっくり”としてみませんか?

お墓を建てると幸せになります!自分だけでなく家族親族の納得のいくお墓ができると、自然と大好きな場所、大切な場所になるからです。

と、考えますがみなさんはいかがでしょうか?

墓地を眺めて歩いてみると、パッと見「同じような石が並んでいるなぁ」と感じるかもしれませんが、じっくりとお墓作りした経験のある方が見てみると、石の種類の違いや、彫刻の違いなどに目が行き、「それぞれのお墓にもいろんな物語があるのだろうなぁ」という印象にかわるのかもしれませんね。