2014年2月3日 くもり

本日は節分。節分にまつわる記事としては以前、このような記事を書きました↓

さて、節分同様に、いにしえの昔からまつわる話として、今日はさいたま市西区の国道16号沿いにあります古墳をご紹介いたします。

国道16号に「大塚古墳」という交差点があります。

位置的には、JR西大宮駅のすぐ近くで、国道17号の宮前ICを川越方向に向かったところにあります。指扇交差点も近いです。

大塚古墳というこの交差点名は以前から目にはしていたのですが、実際に探検するのははじめてです。弊社の名前も大塚。そして会社のロゴマークは古墳をイメージしたカタチになっておりますので、これはいつもでも放っておくわけにはいかない!ということで今回初見学になりました。弊社大塚のロゴマークは、このページの左上をご覧ください。緑色の前方後円墳をイメージしております。大きなお墓=大塚なのです!

さて、この交差点を南に曲がるとJR川越線の踏切があるのですが、その踏切の手前に大塚古墳はあります。

↑右手奥に踏切があるのがわかりますでしょうか。その踏切側からは↓このように見えます。そして案内板と石碑が建っています。

方墳とは、四角い古墳ということ(丸い古墳は円墳)。

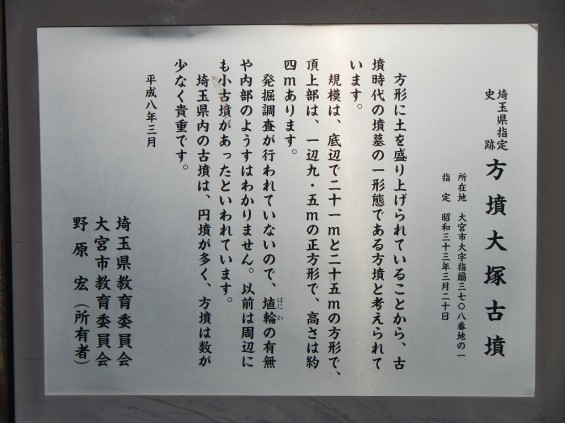

案内板にはこう記されています↓

埼玉県指定史跡 方墳大塚古墳

所在地 大宮市(現さいたま市)大字指扇三七〇八番地の一

指定 昭和33年3月20日

方形に土を盛り上げていることから、古墳時代の墳墓の一形態である方墳と考えられています。

規模は、底辺で21mと25mの方形で、高さは約4mあります。

発掘調査が行われていないので、埴輪の有無や内部のようすはわかりません。以前は周辺にも小古墳があったといわれています。

埼玉県内の古墳は、円墳が多く、古墳は数が少なく貴重です。

平成8年3月

埼玉県教育委員会

大宮市教育委員会

案内板の足元には、馬頭観世音さまが二体いらっしゃいました。

以前は周辺にも古墳がいくつかあったということですが、今ではすっかり住宅地です。

古墳の裏側にまわってみると・・・

フットサル場があります!そしてそこから古墳を振り返ると・・・

古墳越しに右側に16号沿いのマルエツさんが見えます。

ちなみにここ大塚古墳からは、公園墓地彩の恵や、やすらぎの杜、さいたまメモリアルパークも遠くありません。

身近にある昔ながらの古墳。今日節分の日に昔ながらの慣わしとともに記事にしてみました。