12月13日金曜日

昨日、埼玉県行田市と鴻巣市にまたがるエリアにある「石田堤」に行ってきました。行ってきましたというより、通りがかりの途中にありましたので写真などを撮ってきたというところです。

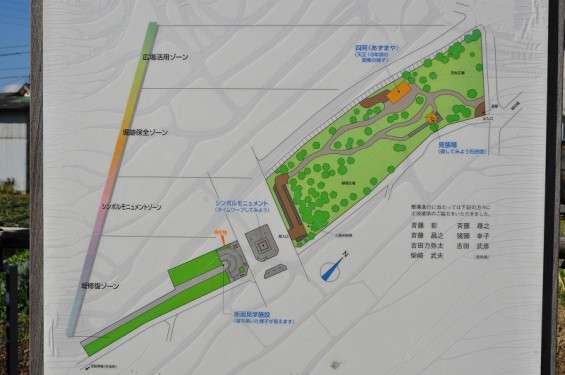

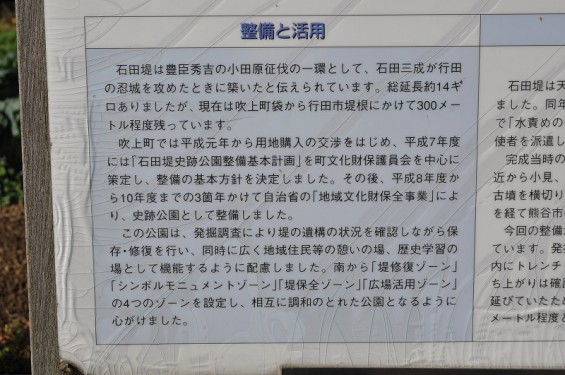

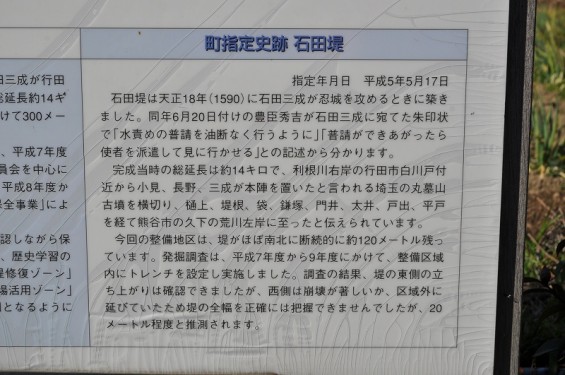

石田堤とは、映画「のぼうの城」で舞台となった戦国時代に造られた堤跡です。豊臣秀吉による北条攻めの際に、石田三成が小田原方の忍城(埼玉県行田市)を攻略するために築かれた、長大な土堤のことです。この土堤は、荒川の久下(埼玉県熊谷市)から、ぐるりと忍城を遠巻きに包み込むように囲み利根川までの総延長約14kmとも28kmとも言われている規模に及んだものだそうです。

推定図を実際の地図(google map)に当てはめてみると、ものすごく大規模なことがわかります。すごいです。

石田堤史跡公園では、紅葉ももうすぐ終わりというような感じでした。

鴻巣市の看板が立ってました。

↓新幹線の高架下をくぐりながら公園は続いており、高架下の中央には矢倉が組まれてます。

こういう俵に土を詰めて土手を作ったのですね~。これを担ぐ自信はありません(汗)昔の人はすごいです。

↓矢倉には、さりげなく秀吉の紋(左の「太閤桐」)と三成が使用したとされている紋(右の「大一大万大吉」)があります。

↓石田堤が向こうの方(吹上方向)まで続いています。(が、少し行くと住宅街の中に消えて行ってしまいます・・・) ※レンズフードが斜めにずれてしまっていたようです。

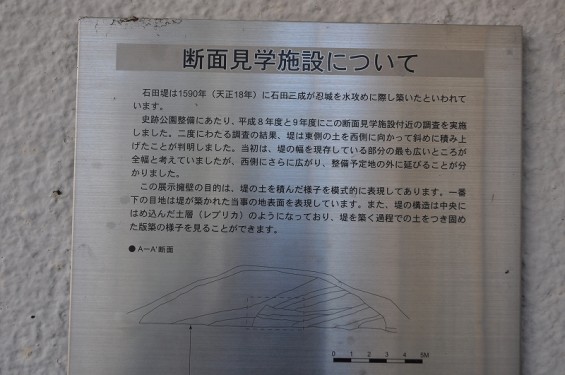

窓ガラスのようになっている部分は、石田堤の断面が見えるようになっています。

ここは断面見学施設なのですね~。

土手の上にのぼってみました。道のように草が刈られてましたが、斜面である法面は熊笹がびっしりです。

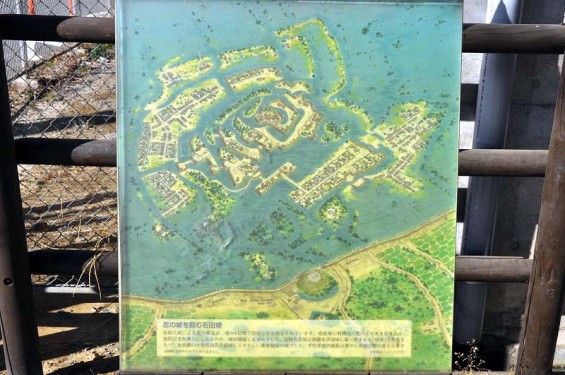

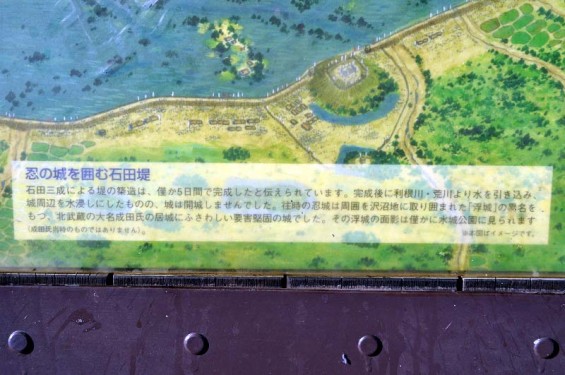

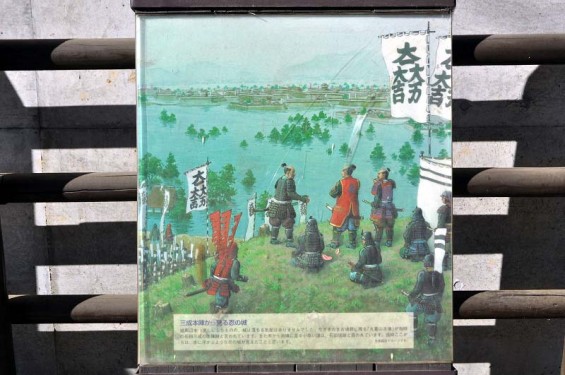

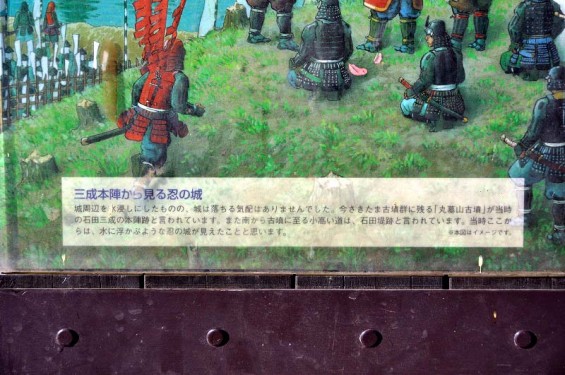

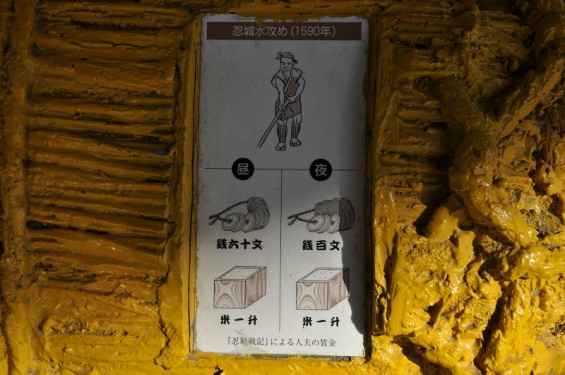

新幹線の高架下のエリアには、イラスト付きの説明図があります。水攻めについて書かれています。浮城の異名のとおり、水に浮いているように見えたのでしょうね。

パソコンの場合は画像クリックで大きく表示されます。↓一枚目の絵の中央下部にある丸いところが丸墓山古墳。三成が本陣を置いた場所だそうです。(ということは、古墳も水浸しになったのですね~)

↓丸墓山古墳からの眺めは当時も現在もとてもよいのですが、一面の湖になっている状態はとても想像つきません。

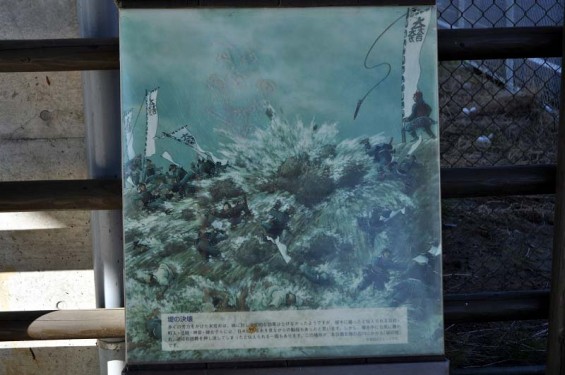

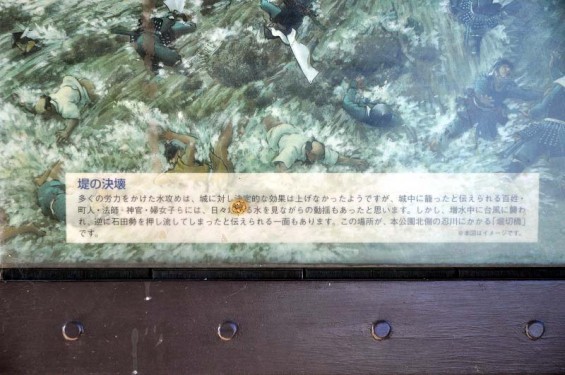

↓水攻めは土手の決壊により失敗に終わります。こちらの表示板には台風で・・・とありますが、映画のぼうの城では、主人公の「のぼう様」である成田長親を慕う村人たちによって堤が壊されて決壊となっていました。

映画のぼうの城は、この決壊シーンが震災を連想させるということで、公開が丸一年延期になりましたが、無事に大ヒット映画となりました。私も劇場まで見に行きました。映画のエンドロールで現在の行田市内の各所が登場していましたね。まだ見ていないという方は、面白かったので安心してお勧めできる映画です。

俵にもいろいろと書いてあります。↓人夫の賃金は、忍城水攻めよりも高松城水攻めの方が分がよかったようですね~

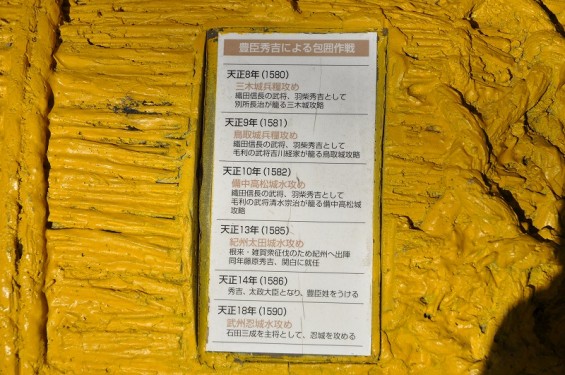

↑秀吉さんは、包囲する城攻めが得意だったようです。むやみに血を流したくなかったのかもしれません。

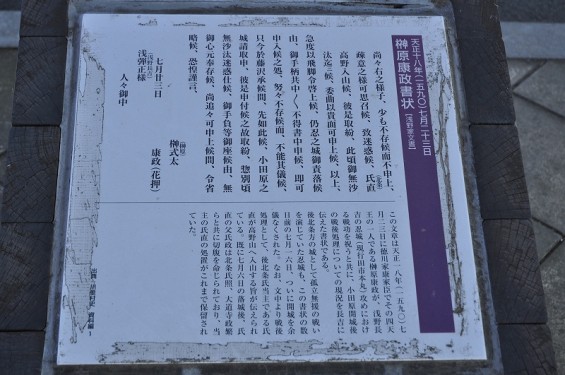

↓こちらは徳川の武将、榊原康政が忍城攻めに参加している武将の浅野長吉にあてた手紙の内容です。

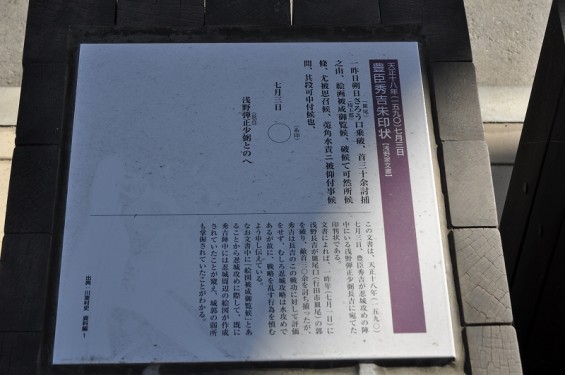

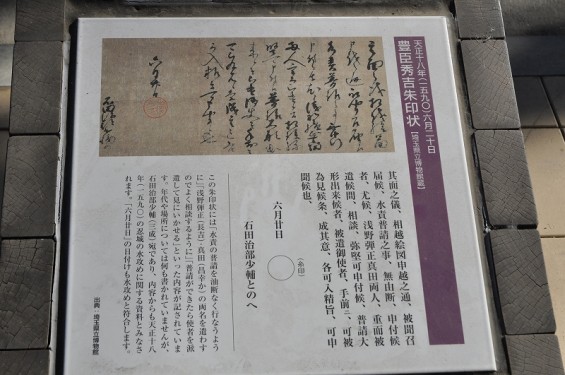

↓こちらは秀吉の朱印状の内容。同じく浅野長吉あてのものです。浅野さんは弾正小弼(だんじょうしょうひつ)という位をもらっていたようですね。(弾正小弼が変換候補で出てこない・・・)

↓こちらは、秀吉が三成にあてた朱印状の内容です。原本は埼玉県立博物館にあるようです。

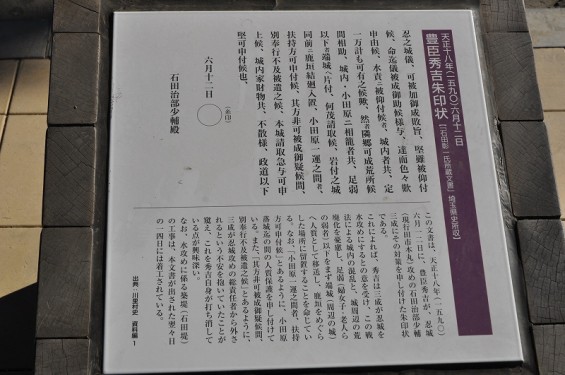

↓さらに日付の違う朱印状。

今日は時間がないのでここしか見ていませんが、この公園にはもう少し見る場所があります。

石田堤はここのほか、先述のさきたま古墳にある丸墓山古墳に続く道としても残っていますし、ここの少し行田寄りの場所にも松並木として残っています。

また、石田堤とは違いますが、のぼうの城で準主役である正木丹波が忍城攻め後に戦没者を弔うために建てたというお寺が高源寺というお寺なのですが、ここは当社大塚が日頃お世話になっているお寺様です(少しだけですが正木丹波についても書いてます→高源寺のページ)。そしてこの高源寺さまが経営母体になっている、さきたま霊園もこの石田堤の近くです(→さきたま霊園のページ)。さきたま霊園は、さきたま古墳がすぐ近くなので歩いて丸墓山まで行くことができます。

歴史ファンの好きなスポットに行きましたら、また記事にしてみようと思います。

———

参考記事

・のぼうの城に登場した丸墓山古墳 さきたま古墳公園 石田堤 その①